青山学院女子短期大学は、

1874年にアメリカの若き女性宣教師によって創設された「女子小学校」をルーツとし、

1950年、戦後の新しい時代に向けて、短期大学制度の先陣を切って設置されました。

日本の女子教育の最先端をにないつつ、6万人を超える卒業生を世に送り出してきましたが、

2022年3月に最後の卒業生、修了生を送り出し、72年の歴史に幕を下ろすこととなりました。

「愛と奉仕に生き、社会のあらゆる局面で積極的な貢献をなし得る覚醒した女性の育成」という教育理念は、

その歴史を閉じたのちも、卒業生の中に、青山学院の中に、社会の中に、いまも、これからも、生き続けます。

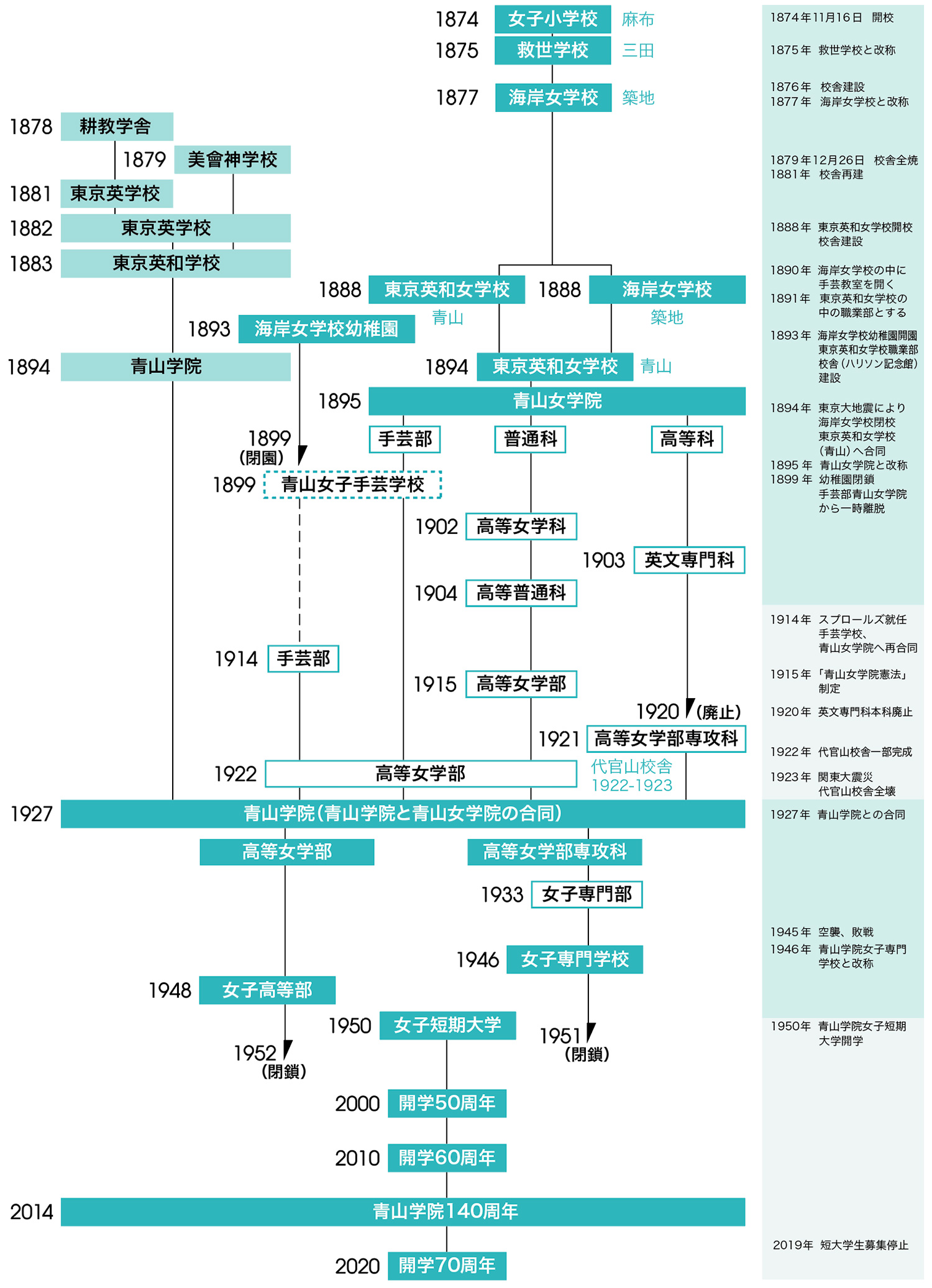

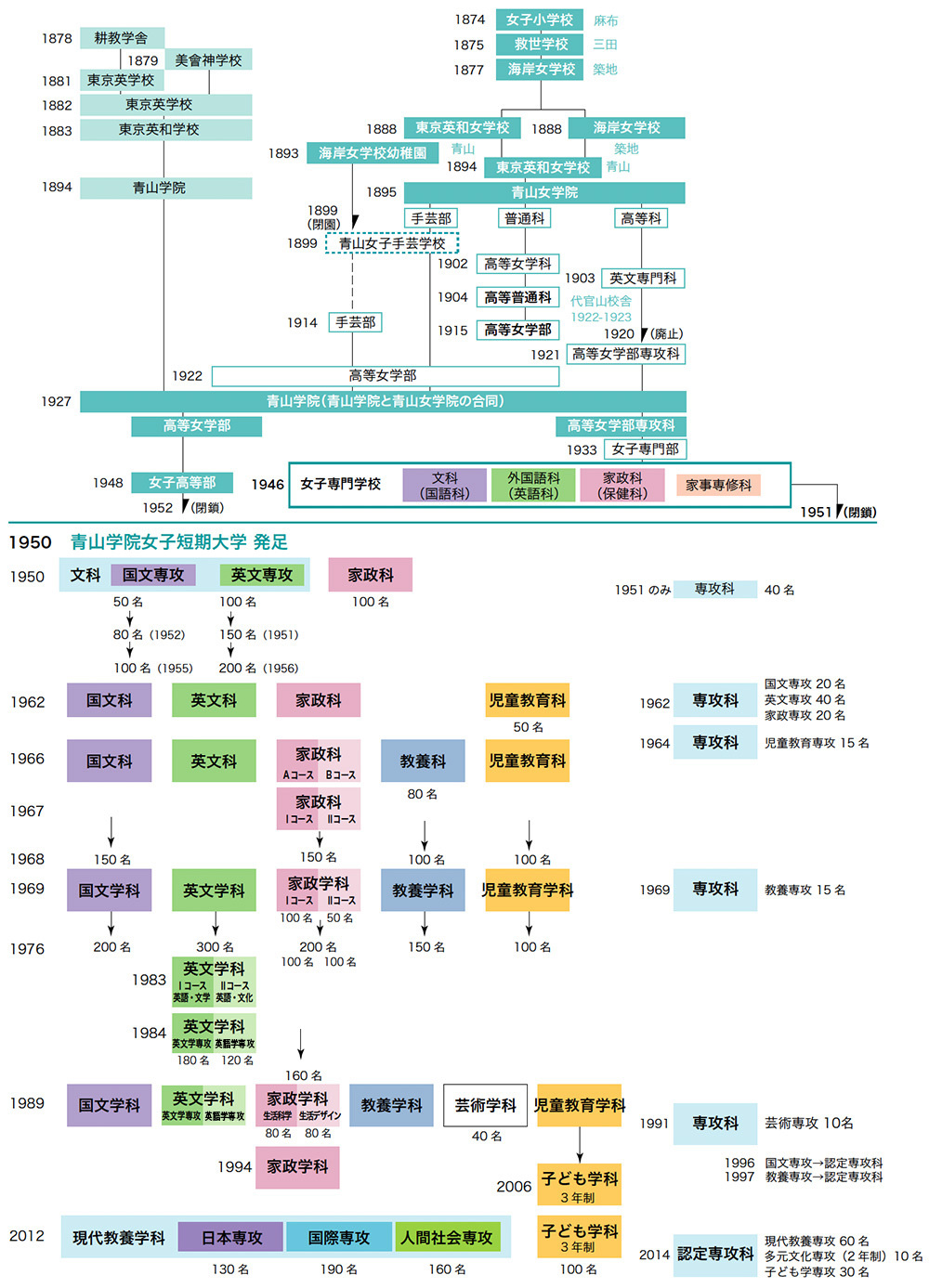

青山学院は三つの源流をもち、そのうち最も古い1874(明治7)年に始まる女子教育の歴史を引き継ぐ学校として青山学院女子短期大学は1950(昭和25)年に誕生しました。

以後、愛と奉仕に生き、教養教育を重んじ、社会に貢献する女性の育成を教育理念としました。

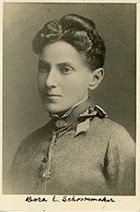

1874(明治7)年11月16日、米国メソジスト監督派教会女性海外伝道協会宣教師で23歳のドーラ・E・スクーンメーカーが、津田梅子の父、津田仙の協力を得て麻布で女子を対象とする英学塾を開きました。生徒7名の「暗き場所におけるまことに小さな光」でした。

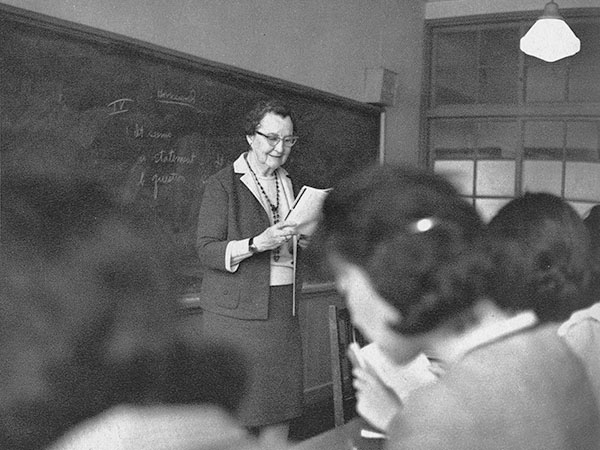

築地居留地に宿舎を備えた校舎を建て1877年1月、校名を海岸女学校と改めます。日本人教員と米国人女性宣教師が授業を担当し、19世紀アメリカで発展した、一般教養を重視する女子中等教育機関フィーメイル・セミナリーを、モデルに学校が運営されました。

1894年の明治東京地震で海岸女学校の校舎はほぼ全壊し、学校は青山に移ることになります。翌1895年、校名も青山女学院と改めました。高等女学科(高等普通科、高等女学部)を本科とし、1902年度から1919年度にその上級として英文専門科を設置していました。

青山女学院と青山学院とは学校の経営に関し別組織でした。1923年の関東大震災後の復興のため両学院は合同することになり、1927年、青山女学院は青山学院高等女学部と改称されます。1933年には高等女学部の専攻科が女子専門部として再発足しました。

修業年限3年の青山学院女子専門部は戦後、教育を再開、1946年4月、青山学院女子専門学校と名称を改めます。文科(国語科)、外国語科(英語科)、家政科(保健科、1948年度より生活科)、そして1年制の家事専修科が置かれ、1950年度まで存続しました。

1947年に公布された学校教育法に対応して、青山学院は男子部の専門学校は4年制の共学の大学、女子専門学校は2年制の女子短期大学とすることを決定します。こうして1950年、文科国文専攻、文科英文専攻、家政科から成る青山学院女子短期大学が発足しました。

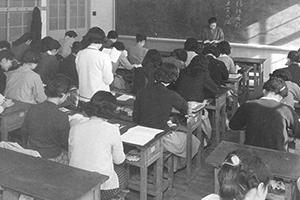

入学定員250名で始まった本学でしたが、1962年、児童教育科増設、文科の国文科と英文科改組、1966年には教養科の新設で、60年代の終わりには入学定員は700名となり、専攻科の学生も含めると2,000名を超える学生が在籍する大きな短大へと発展しました。

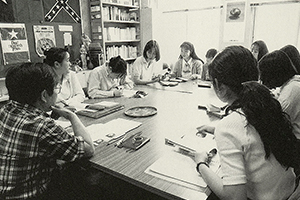

学生運動が1960年代後半~70年代初めに盛んになり、学院大学では60年代末活動は激化し、短大と大学の間に1969年に塀が設けられたりしました。女子の大学進学率(短大を含む)は、1970年の6人に1人から76年の3人に1人へと急増した時期でもありました。

本学の人気は高く、一般入学試験の志願者数は1978年から1万人を超えるようになり、1986年には15,349名との数字(重複を含む)が残っています(『六十五年史 資料編』)。合格率は9.6倍となり、入学は容易ではありませんでした。1989年には芸術学科を新設します。

男女雇用機会均等法が1986年に施行され、女子の四年制大学への志向が高まり、1996年には女子の大学進学率が短大進学率を上回ります。本学は研究力の強化、教育の充実、広報活動の推進をもってその独自性を高めることに力を注ぎました。

学院内で大学と女子短期大学の統合化が問題となり、最終的には短大は独自に改組改革案を考えることになります。2006年には児童教育学科を3年制の子ども学科に改組しました。2003年に「外国人による英語のコーディネート授業」が、2007年には「健康教育授業を軸とした健康支援」が、文部科学省の特色ある大学教育支援プログラムに選ばれました。

2012年、青短で育む現代を生きる女性に必要な“人間のちから”を掲げ、国文、英文、家政、教養、芸術の学科を融合した現代教養学科を立ち上げ、子ども学科との2学科制を開始しました。2014年には三つの認定専攻科(多元文化専攻、現代教養専攻、子ども学専攻)を設置しました。2017年、継続と発展のため、2019年よりの学生募集停止を決定しました。

もっと見る

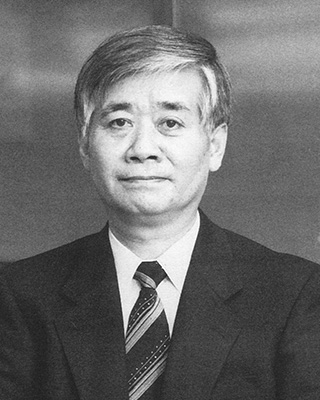

初代学長

向坊 長英

1950−1960年

第2代学長

幸田 三郎

1960−1980年

第3代学長

島崎 通夫

1980−1992年

第4代学長

栗坪 良樹

1992−2000年

第5代学長

阿部 幸子

2000−2004年

第6代学長

前之園

幸一郎

2004−2008年

第7代学長

谷本 信也

2008−2012年

第8代学長

八耳 俊文

2012−2020年

第9代学長

河見 誠

2020年−

1950(昭和25)年、文科(国文専攻・英文専攻)と家政科でスタートし、その後、国文、英文、家政、児童教育(2006年より子ども)、教養、芸術と学科を増設し、2012年、5学科が現代教養学科に統合され子ども学科との2学科制になりました。

2020年度に行われた「青山学院女子短期大学 70年の歩みを感謝する集い」のために制作したメモリアル動画より一部を抜粋しました。

短大発足の1950年時は、文科国文専攻、1962年から国文科、1969年より国文学科と称しました。入学定員は1950年の50名からはじまり、1952年に80名、1955年に100名、1968年に150名、1976年に200名へと成長しました(2006年からは子ども学科3年制開始にともない10名減の190名)。2012年に現代教養学科への改組にともない、2013年度限りで国文学科は閉じましたが、この間の卒業生は12,564名に及びます。青山学院大学に日本文学科が誕生したのは1966年であり、それまでは青山学院で国語・国文学(日本語・日本文学)を学べるのは本学科のみでした。その系譜は1943年の戦中に女子専門部に開設された文科第一類(国語科)にさかのぼります。戦局により英文専攻を廃止し代わって誕生した学科でありましたが、戦後の女子専門学校に引き継がれ、短大でも発足時より設置され、豊かな教授・講師陣を擁する伝統ある学科として存続しました。

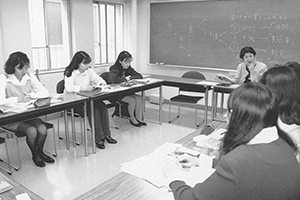

短大発足の1950年時は、文科英文専攻、1962年から英文科、1969年より英文学科と称しました。入学定員は1950年の100名からはじまり、翌1951年に150名、1956年には200名、1976年には300名と順調に発展しました。1983年にはⅠコース(英語・文学)とⅡコース(英語・文化)の2コース制となり、さらに1984年からは英文学専攻(入学定員180名。2006年からは子ども学科3年制開始にともない20名減の160名)と英語学専攻(入学定員120名)に分け、募集が行われるようになりました。2012年に現代教養学科への改組にともない、2014年度限りで英文学科は閉じましたが、この間の卒業生は20,469名に及びます。この数は本学の卒業生総数の3分の1にあたり、文字通り本学を表す代表的な学科でありました。その歴史は明治初期以来の青山学院の教育を特色づける英語教育の歴史を歩むものであり、英語の運用能力を高めるとともに英米のみならず広くアジアなどの地域も含めた国際社会への視野を身につける工夫がなされました。

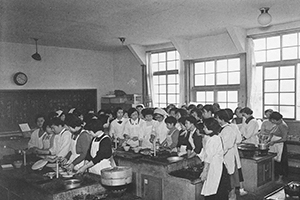

短大発足の1950年時は家政科、1969年よりは家政学科と称しました。入学定員は1950年には100名ではじまり1968年には150名と増員となります。実際には1960年代に入ると150名近い学生を受け入れており、1966年には生活科学を主とするAコース、生活デザインを主とするBコースに分け、1967年からは前者はⅠコース、後者はⅡコースと名称を改めました。1976年には入学定員はⅠコースで100名、Ⅱコースで100名と定められました。1989年の芸術学科の誕生に際しては、各コースの入学定員を20名ずつ削減し、1994年からはコース別の募集をやめ、160名の入学定員となりました。2006年に子ども学科3年制が開始されると、これに合わせ、10名減を行い150名といたしました。2012年に現代教養学科がはじまり、2014年度限りで家政学科は閉じましたが、この間の卒業生は11,218名に及びます。歴史は古く、青山女学院の時代に家政科は英文専門科が廃止となったとき、代わって1921年に設置されており、以降存続し、それが短大に継承されたものです。1967年に南校舎が完成し屈指の施設を備えましたが、生活者の視点を重んじ、文系の学問も配慮し「快適で人間性豊かな生活とはどうあるべきか」を人文・社会・自然科学を跨いで総合的に追求しました。

子ども学科の前身である児童教育学科がスタートしたのは、1962年でした。創設時は児童教育科という名称で入学定員は50名でした(1968年より100名)。児童文学でいう「児童」が広い概念であるように、本学科の「児童教育」も子どもの教育を広くとらえるものでした。幼稚園教諭と保母(1999年より保育士)の免許資格の取得が可能でしたが、取得は必修とせず、学科の理念は子どもの成長を見守り、子どものための新しい文化を創造することのできる基礎的な力の育成と、人間的な成長の土台を培うことを重視するものでした。児童教育学科では、本科2年で幼稚園教諭免許状のみ、専攻科までの3年間で保母(保育士)資格を取得する独自の教育課程となっていました。専攻科進学希望者が増えてきたことなどから2006年より3年制に改め、学科名も「子ども学科」とし、本科にて幼稚園教諭免許と保育士資格を取得できるようになりました。こうして児童教育学科は2007年度まで存続し4,610名の、子ども学科は2018年度入学生を最後に授業が行われ1,400名を超える卒業生を世に送り出しました。

発足は1966年で当初は教養科といい、1969年より教養学科と称しました。入学定員は80名(1966年)、100名(1968年)、150名(1976年)、140名(2006年)と変遷しました。この2006年の減は3年制の子ども学科が誕生したことによる対応です。教養学科設置の背景には科学技術振興の時代に対する本学の鋭い意識がありました。「科学技術の進歩と社会の組織の複雑化が急速に進められている今日、人間がその主体性と統一性をいかに確立するか、また社会に対する積極的な適応能力をどのように育成するかが、個人にとっても社会にとっても重要な課題となっている」(教養科設置認可申請書)。高度成長期の中で理工系拡充政策がとられ、青山学院大学でも1965年に理工学部が開設されています。この新しい時代の中で主体性、統一性をいかに確保するか、人文・社会・自然科学の科目群を配しながら、大きな問題意識の中で教養科は設立され、運営されました。2012年に現代教養学科への改組にともない、2014年度限りで卒業生7,067名をもって教養学科は閉じましたが、その基本的な理念は現代教養学科へと引き継がれました。

1989年に「芸術創造の行為を通して人間を探求し、また人間を深めながら芸術を創造しようとする」(設立趣意文)学科として誕生しました。理論と実践を統合し、芸術行為を通して人間を探求することが目標に掲げられました。学科名は「芸術学科」となりましたが、「芸術人間学科」が当初の候補名であったことは書きとどめられるべきでしょう。入学定員は40名の小人数の密度の濃い学科でした。実際、授業は理論には「芸術人間学」を中心とする美学・美術史・芸術各論の科目が、制作には「構成」という実践科目が設けられ、最後は卒業制作か卒業論文に取り組みました。2012年に現代教養学科への改組にともない、2013年度限りで卒業生1,021名をもって芸術学科は閉じましたが、卒業生のさまざまな場所での活躍を期待します。いま改めて設置前の認可申請書の文を振り返っておきます。「地方自治体、地域コミュニティー活動において、幼少年、中老年の人々の情操教育、芸術活動の補佐あるいは指導者として働く機会が与えられること」。

21世紀になり現代社会に即しての教養教育の在り方を模索し、2012年、国文学科、英文学科、家政学科、教養学科、芸術学科の5学科を融合するかたちで生まれました。学科には日本専攻、国際専攻、人間社会専攻の3つの専攻が置かれ、入学定員はそれぞれ、130名、190名、160名でした。青短で育む現代を生きる女性に必要な“人間のちから”を掲げ、現代教養コア科目、専攻科目、演習科目が設けられました。表現、ディベートやグループワーク、アクティブラーニング、サービスラーニングと、学生の自主的な学びを重んじた科目や授業内容が特色として用意され、その学びの集大成として3専攻とも卒業演習が必修とされ、学生は卒業論文や卒業制作を完成させました。本学科は2018年度入学生を最後に授業が行われ、3,700名を超える卒業生を送り出しました。

卒業生のみなさま一人ひとりが、今後、本学で学ばれたことを発展させ、活躍されることを心より期待しています。

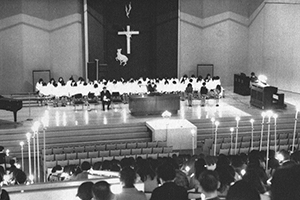

本学はキリスト教の信仰にもとづく教育を教育理念に掲げており、これは青山学院の教育方針でもあり、青山学院の建学の精神でもあります。このキリスト教を学ぶ科目が全学学生に開講され、4単位修得が1950年の発足以来、必修として課せられていました。その科目名の変遷をたどると、1950年・1951年は基督教概論(2単位)、基督教倫理学(2単位)、1952年から1973年まで基督教学(1966年より「キリスト教学」)、1974年からはキリスト教学Ⅰ(2単位)、キリスト教学Ⅱ(2単位)となります。さらにキリスト教を学びたい学生にはキリスト教学Ⅲ・Ⅳ(2011年まで)、キリスト教学実践A・B(2012年から)が同じく一般教育科目(共通教育科目)の選択科目として用意されました。学科の専門科目の中にも「キリスト教」を科目名に持つ科目があり、これらを受講することにより学内のキリスト教活動やその他の活動に参加するようになった学生も生まれました。

「英語の青山」とは、青山学院の創立の経緯と、その後の学院の教育に対する社会の評価を表した言葉です。戦後、女子専門学校として再興したとき、外国語科(英語科)を復活させ、多くの入学志願者を集めました。1950年に女子短期大学が発足し、入学定員が最大に設定されていたのは常に英文学科でした。2012年に現代教養学科が誕生しますが、同学科の3専攻のうち、最も定員の多いのは国際専攻であり、本学と英語や国際との結びつきがいかに強かったか示しています。英文学科では卒業後に活躍できる基礎知識と能力を身に付けることを目ざし、読書力の育成(英文講読及演習)を重点に、あと英文法、英作文、英語会話の授業が行われました。1969年には視聴覚教材を活用できるLL教室が設置され、LL機器を用いた英語授業がはじまります(のちにLL教室はマルチメディア教室へと発展します)。ネイティブ・スピーカーの教員によるコーディネート授業(1年次は「ICE」、2年次は「INCH」)が2000年から始められ、このユニークな英語教育は2003年度の文部科学省の「特色ある大学教育支援プログラム」に採択されています。

国文学科の科目として「創作指導」が1954年にはじまりました。これは情操豊かな人間を育成するとの国文学科の指導理念にしたがったものです。選択科目として置かれ、細目として[短歌][俳句][童話]が1954年から1955年にかけて用意され、1975年よりは[詩]が、2001年よりは[小説]が追加されました。情操を養うと同時に、自己を表現する能力、自分の考えを的確に表現する力も磨き、卒業論文を作成する「国文特別演習並びに論文」とあわせ、表現・情報発信力を重んじる国文学科の教育の原点となりました。2012年からの現代教養コア科目では「表現」科目群に、この国文学科の伝統を引き継ぐ創作科目が多数設定され、対象も全学科に向けて開かれることになりました。指導を担当したのは専任の教員だけでなく、現役の著名な表現者も含まれ、短歌については「青山短歌大学」という言葉が生まれたりしました。

大学が新たに学部や学科を設置する場合、どのような学部や学科を選ぶのかは、大学によって異なります。その大学が大事にしていることを基に、いま社会に必要なことは何かとの認識、実際に開設した場合、学生は集まるか、そしてそれは将来にわたっても見込めるか、そして大学にそれを可能とする力(人、資金、スペース)があるか、総合的に判断して、結論となります。本学が1989年に創設した第6番目の学科、芸術学科はこのような経緯を通じ、新設されたものです。無からつくられたのでなく本学が30数年間にわたって追求してきたことが「芸術人間学」という言葉にまとめられ、それを展開する学科として構想されたものでした。専任教員は5名でしたが、多数の兼任講師が加わることになり、芸術学科のみならず本学が豊かな文化資源をもつに至りました。2012年に現代教養学科として改組されたあとも、芸術学科の実習科目の柱であった「構成」の絵画、彫刻、デザイン、工芸等の造形芸術は、第Ⅲ群「表現」の「造形」の中に継続され、本学の教育を特色あるものとするのに寄与しました。

児童教育学科も子ども学科も、子どもとの関わり方を教えるのでなく、子どもに関わる仕事に就く人に対し、基礎的な力の育成と人間的成長の土台を築くことを目標としました。ともに子どもは人間の原点であるとの認識に基づいています。即戦力を性急に求めるのでなく、新しい子どもの教育と文化を創り出そうとする力を強めることを学科の根本としました。この方針のもとで表現系の科目としては、1962年の発足時から児童文学、音楽、美術の充実がはかられていました。2006年に子ども学科が誕生したときも「芸術と文化に関する科目群」が置かれ、「芸術的な表現活動としての文学・音楽・美術・身体表現の各領域の表現方法の研究と実践を通じて、自己を見つめ知性とともに感性を豊かに培い、芸術の楽しさや深さを知ることで、芸術の本質にせまります」(進学案内より)と説明しています。児童教育学科・子ども学科は未来を担う子どもの教育に携わる人は、豊かでなければならないとの信念を持ち、教育課程を編成し、表現系の科目の整備に努めたのです。

1991年の大学設置基準の改正(大綱化)により、保健体育の扱いは各大学に委ねられることになりました。本学では開学以来、講義と実技を必修とし、大綱化以降も、保健体育(健康科学)が教養教育に持つ意味を大切にして必修を変えず教育課程を編成いたしました。2007年には本学の健康教育が評価され、文科省の「特色ある大学教育支援プログラム」に選定されています。このとき「本学は開学以来、体力・気力に溢れた女性を育成するため、教養教育の一環として、正課の体育授業および正課外の体育活動の充実により女性の生涯スポーツの素地を培ってきた」と述べています(申請書類より)。学生時代の心身について理解するだけでなく、健康を長期の視点からとらえる講義が行われ、実技も生涯にわたって楽しめる種目が選ばれました。入学定員の学生を迎え入れた最後の年度の2018年度に開講された実技種目は次の通りでした。バドミントン、フットサル、ゴルフ、卓球、バスケットボール、ラケットスポーツ、バレーボ-ル、エアロビックダンス、ダンスエアロ、世界の踊り・日本の舞踊、日本の民族舞踊、フラ、ピラティス、コンディショニング、ボウリング、スキー。

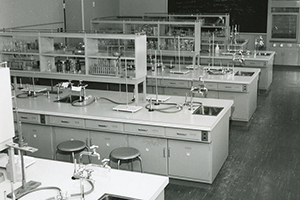

家政学科に学んだ人は講義のことは忘れても、実験・実習をしたことは覚えている人が多いのではないでしょうか。2016年に発行した『青山学院女子短期大学六十五年史―文集編』には多数の卒業生が原稿を寄せて下さいましたが、家政学科卒業生は実験・実習の思い出を書いている人が目立ちました。それは短大が発足した頃の1950年代の卒業生から現代教養学科の2010年代の卒業生まで共通しています。発足当時は食物(栄養学、食品学、調理学)と被服(被服構成、被服材料学、被服整理学)の両方が、実習を通じて学ばれましたが、その後は学科内の編成や、カリキュラムの違い、施設設備の都合や、担当者の都合より、実習で経験した内容は異なることになります。和調(日本料理)、洋調(西洋料理)、和裁、洋裁、懐かしい言葉ではないでしょうか。現代教養学科になっても人間社会専攻に被服構成実習と調理学実習が開講され、人気がありました。

青山学院女子短期大学は学則で、青山学院という総合学園の中で、女子教育を担当する、女子の教育に専念すると謳いましたが、保健体育(健康科学)など一部を除き、基本的には教えられる科目や内容は共学の大学と変わるものではありませんでした。その中で1970年代から1980年代にかけ、女性が女性の問題を、自分の学問として考える「女性学」が生まれ、学会が成立したり、大学で関連授業が開講されたりするようになります。日本では1974年に和光大学に開かれた「女性社会学特講」が最初の例とされますが、広がりの始まりは1983年頃で、本学でも1984年に英文学科英文専攻に「女性学」と名づけられた科目が置かれ、翌年には英語専攻でも開講されるようになりました。中性的な「人間」としてでなく(それは、実際は男性を指していました)、学生が自分の問題として社会や文化をとらえる授業が本学の中で始められるようになったのです。1998年からは共通教育科目(主題科目)に移し、全学に開かれました。家政学科では独自に1990年より「女性論」を開きます。2012年より始まった二学科体制ではより自覚的に現代教養コア科目の第Ⅰ群を「女性と現代」とし、関連科目を多く開講しました。こうして既存の専門の学問の修得を超え、「女性として生きること」の意味を総合的に考える時間がつくられたのです。

2001年度、国連がボランティア国際年と定めたことを受けて始まった「ボランティア・スタディ」が、2002年度から「共に生きる」と題した課外活動連続講座〈農業と国際協力篇〉、〈自然体験篇〉(ワークキャンプ)や〈平和・環境篇〉(沖縄を学ぶ旅)へと進展しました。2010年度には〈アジア篇〉としてカンボジア・スタディ・ツアーが始まり、これらの課外活動が2012年度の学科改組において新たに設けられた「現代教養コア科目」共生科目群の「共生社会実習」ABCDEおよび「共生社会特別演習」としてカリキュラム化されました。また2017年度から共生社会実習の一つ、カンボジア・サービスラーニング・ツアーとしてサービス(仕える)について学ぶプログラムの開発が試みられ、参加・体験型の学びは課外活動からカリキュラムに結実し、サービスラーニングへと発展を遂げました。その成果はサーバントリーダー育成に向けた教育モデルとして、青山学院内外で生かされていくことが期待されます。

1967年度、教員と学生の学芸に関する研究活動を助長し教養を深めることを目的に、学芸懇話会が設立され2000年度まで存続しました。設立の背景には学園紛争があり、教員を学生が学芸を通じて交流を深めることが意図されました。懇話会事業として教員による単行本の刊行が行われ1968年度から2000年度まで22冊を数えます。

1991年には総合文化研究所が設立され、多様な専門領域に属する教員が分野の異なる他分野の教員とともに2年間の研究プロジェクトに参加し、共同研究を行いました。研究成果は『総合文化研究所年報』に掲載され、カリキュラムに反映されるなど教育に生かされました。初年度のプロジェクトの一つはその成果が市販の一般図書『キリスト教と文化』として2007年に発行されました。2019・20年度の最後のプロジェクトまで全51プロジェクトを数えます。

開学間もなく1952年に創刊された紀要は2020年度の第74輯まで紀要論文を質量豊かに掲載してきました。1970年第24輯以来掲載されてきた専任教員の「研究成果一覧」からは人文科学、社会科学、自然科学全体にわたる幅広い領域の研究者によって教育が支えられてきたことがわかります。

キリスト教信仰にもとづく教育の中心となる礼拝では、近隣教会の牧師やクリスチャンの教職員の方々、学生の皆さんに説教、奨励をしていただきました。初期の頃、学友会の中の宗教部と大学の共催で行われてきた学生修養会は1965年度以降大学主催となり、学びと交流の場としてクリスチャン以外の学生の参加が増えました。夏は中軽井沢寮、冬は天城山荘でというスタイルになり、1980年代後半には「サマーキャンプ・イン・軽井沢」「天城冬の集い」という名称が定着しました。2011年の東日本大震災発生を契機にサマーキャンプは中止され、被災地支援ボランティアが実施されるようになり、代わって9月末にオータム・リトリートが行われました。また宗教活動委員の学生たちの活動として聖歌隊、ハンドベル、ゴスペルなどが行われてきました。1967年に冬期修養会の報告として創刊された記録誌『みずさき』は、1991年より体裁を変えて本学の宗教活動を内外に伝える広報誌となりました。

2011年3月11日の東日本大震災発生に対して、7月に派遣した東日本大震災被災地支援ボランティアは学生により「Blue Bird」と名付けられ、その後も岩手県宮古市を中心に活動を継続し、2020年度までに延べ約400名の学生が参加しました。2016年に発生した熊本地震でも2018年まで3回にわたってBlue Birdが派遣され瓦礫撤去や農業支援などの活動を行いました。被災地支援ボランティアとしては1995年に発生した阪神・淡路大震災においても、青山学院宗教センターの呼びかけに応じて2名の学生が参加しています。短大宗教活動センター主催による「おすそ分け作戦」「フード・ドライブ」では路上生活を余儀なくされている人々や困窮家庭に対する支援活動に学生が参加してきました。また2010年度には開学60周年記念として、キャンパスに隣接する六本木通り擁壁の落書きを消去し壁画を作成する「青山壁画プロジェクト」が企画され、学生、教職員を合わせて延べ約130名が参加しました。

短期語学研修や海外の大学での1年間の修学を希望する学生の増加から、1987年のウェスタン・ミシガン大学から始まり、アメリカの大学3〜4校との姉妹校提携が結ばれ、1993年度には、前期の授業と夏季休暇中のウェスタン・ミシガン大学での授業・視察を組み合わせた総合科目「アメリカの文化と社会」が一般教育科目に設けられました。2000年度開学50周年記念国際交流行事から姉妹校招待が始まり、コーネル・カレッジとカレッジ オブ ノートルダム オブ メリーランド(2011年よりノートルダム オブ メリーランド大学)から毎年交互に1週間〜10日間の日程で教員1名・学生5名を受け入れて授業の出席や様々な企画を通して学生と交流を行い、2006年度には本学からの姉妹校訪問も始まりました。またアジア地域からの留学を援助する目的で設定された国際奨学基金制度のもと、1991年度〜2004年度にタイ、フィリピンから奨学生を専攻科に受け入れ、その中からは大学で日本語教師となった人も出ています。

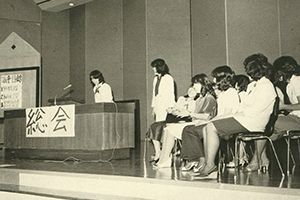

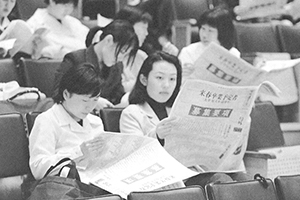

学生の自治組織・学友会は短大発足当初、部室建設の資金を集めるために1952年から数回にわたって有名人を招いて音楽会を開き、後援会・卒業生の寄付も合わせて1956年に部室を完成させました。一方1950年代半ばから一般学生の無関心さ、クラブ活動の低調さが問題となり1960年代には組織再編、規約改正が頻繁に行われました。1969年、全国的な大学紛争の高まりの中、新聞部を中心とする運動、文化系クラブの組織・文化団体連合会により大学側に、学生の表現活動に対する大学の対応をめぐって公開質問状を提出したりしました。学友会新聞班(部)は1951年6月に『青山学院女子短大新聞』を創刊、1974年5月まで24年にわたり全107号を発行しました(復刻版が2000年に作成されています)。掲載されている記事からは時代ごとの学生の生の声や内面的葛藤を読み取ることができます。

1966年度に創刊された学友会会誌は1968年度から名称を『あおやま』とし、最終の第55号が2019年度の卒業式に合わせて刊行されました。

青山祭は1954年、青山学院創立80周年を記念して大学と短大との合同文化祭として始まり、各クラブの催し物を中心に行われました。短大独自で行われるようになったのは創立15周年にあたる1965年からで、「短大生よめざめよう!」のテーマのもと、従来のような催し物の他に公開討論会「短大生の主体性は何処に」が行われました。テーマや内容は時代と共に変化し、その時代を代表するライブ(音楽祭)や講演会(のちにトークショー)のゲストの顔ぶれにも、短大生の関心のあり方がうかがえます。新聞記者や女性問題に詳しい識者を招いた講演会のような硬派な企画がある一方で、いわゆるフィーリングカップルのような企画も行われていました。1972・73年には「学生の無関心」が原因で青山祭中止の危機に見舞われました。高度経済成長下、大学進学率急増による大学の大衆化・学生の意識の激変という、当時の社会状況の表れと言えるのでしょう。青山祭実行委員には多くの学生が参加し、2019年まで学生の関心を反映した青山祭が毎年賑やかに催されました。

初期のクラブ活動は大きく分けて文化部・運動部・新聞部・宗教部の四つで、文化部は児童研究班、音楽班、演劇班、日本文学班、国劇研究班など10班に、運動部は種目別の5班に分かれていました。『六十五年史 資料編』学友会所属部一覧には1951年から2015年まで、文化団体連合会49部、体育団体連合会18部が掲載されていますが、それによるとE・S・S、美術部、バスケット部の3部が1951年から65年間継続しています。次に存続期間が長いのは1951年に創設され途中廃部となり再開したバレー部、1953年創設の歌舞伎研究部、1954年創設の硬式庭球部です。60年代の学生定員増加により1967年前後に10数部が創設され、その内、写真部、茶道部、放送研究部、箏曲部、華道部、軽音楽部AMEMIN、バドミントン部、ダンス部などが2013年から2015年頃まで活動を続けました。各クラブはそれぞれ独自の活動を行う一方、運動部は日本私立短期大学協会や東京都私立短期大学協会が主催する体育大会に参加し、日頃の練習成果を発揮しました。

1951年、第一回目の体育大会であるプレイデイが開催され、中断期間があったものの2018年まで恒例行事として継続されました。プレイデイのネームは勝負を目的とするものではなく、お互いの和をはかり楽しく過ごすことに重点を置いて付けられたものです。1974年から始まった学生部主催のグリーンパーティは、その名の通り新緑の美しい中庭で開催され、新しく着任された先生の紹介やクラブ活動の発表などが行われました。1977年以降青山学院のキリスト教教育の一つとしてアドヴェント(クリスマスまでの4週間)の前の金曜日に行われてきたクリスマス・ツリー点火祭は学院全体が一つになる行事です。12月に開催された児童教育・子ども学科の発表会、1983年に英文学科で始まり現代教養学科国際専攻に引き継がれたスピーチコンテストなど教育成果を披露する学科行事も行われました。また児童教育・子ども学科で行われてきた卒業研究発表会が、2013年度から現代教養学科でも開催され、全学行事となりました。

女性の高学歴志向、ライフスタイルの変化は卒業後の進路選択にも変化をもたらします。1950年代は卒業後の進路に「家事・手伝い」が多く就職者の比率は30%前後でしたが、1963年には64%(文部省による短期大学卒業生の平均就職率55.2%)、高度経済成長を背景に増加し1980年代中頃に89%前後のピークを迎えます。学科を卒業してすぐに就職する人の割合はその後減少し2010年頃には50%を下回りました。一方、進学者が増加し、短期大学ファーストステージ論が唱えられるようになる1990年代末頃から編入学支援に積極的に取り組むようになります。それまで分かれていた就職・編入学・留学の各支援は、2012年の改組を機に2013年キャリアサポートルームが開設され教職員で構成される運営委員会によって統括されることになりました。常駐のキャリア・カウンセラーによる個別相談、カウンセラーや教員によるセミナーなども開催され、学生のニーズに合わせたきめ細やかなキャリアサポートが行われました。

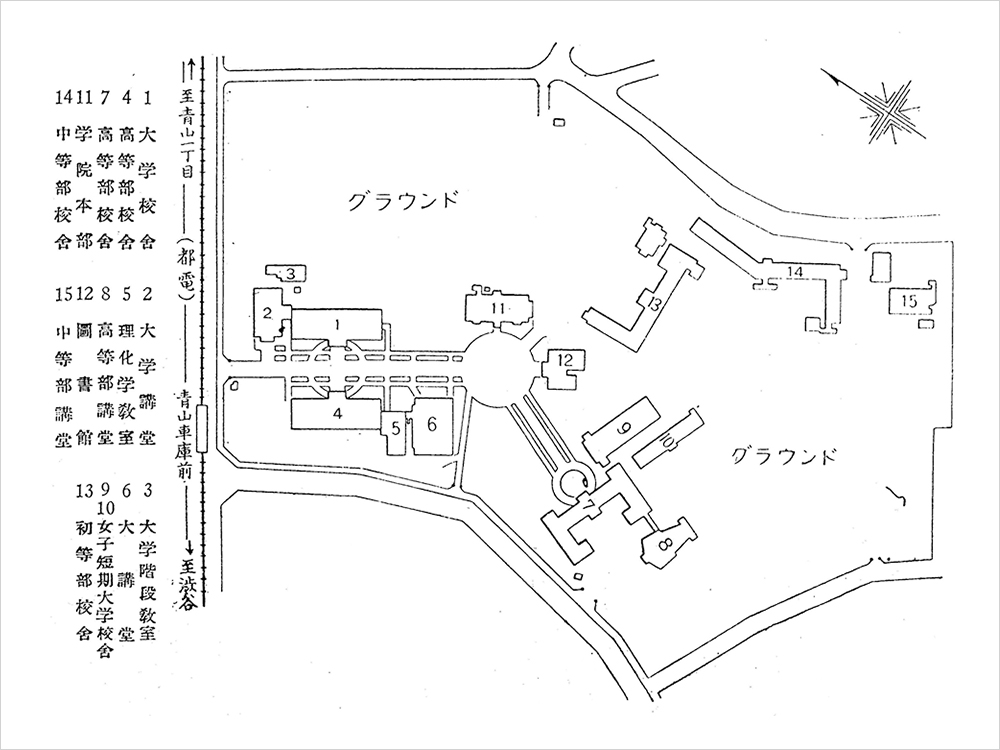

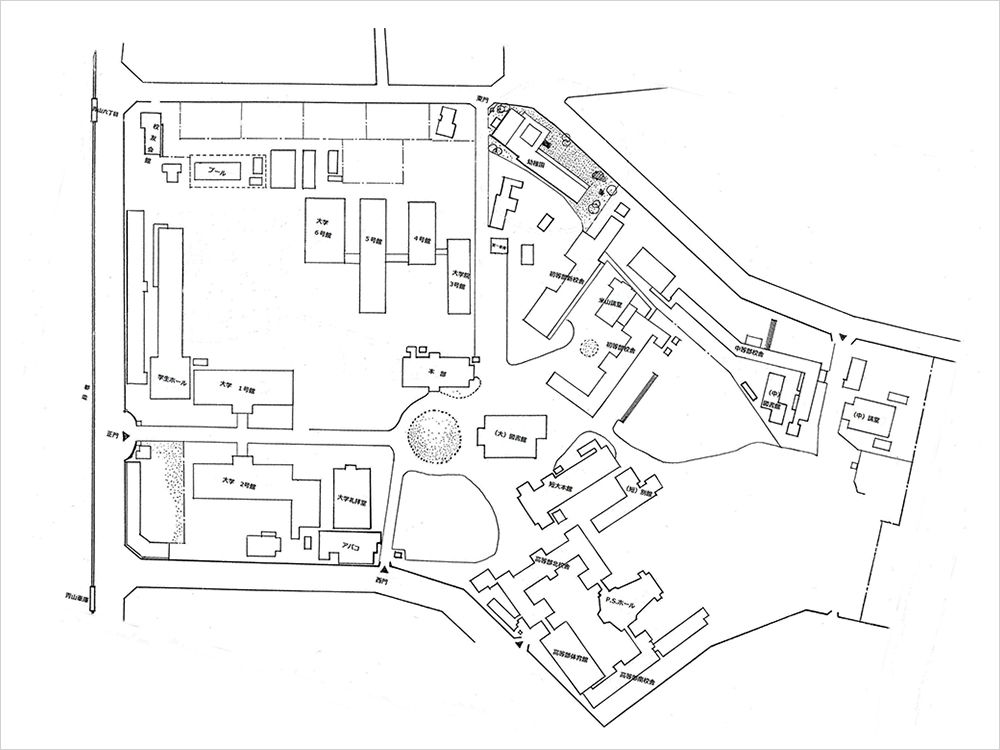

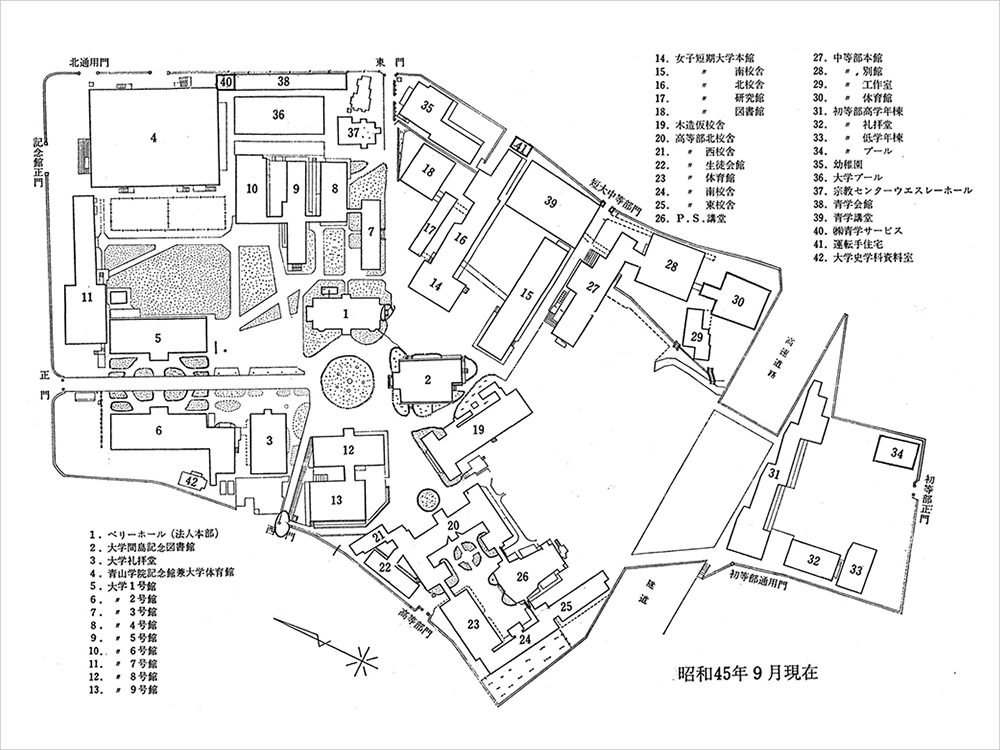

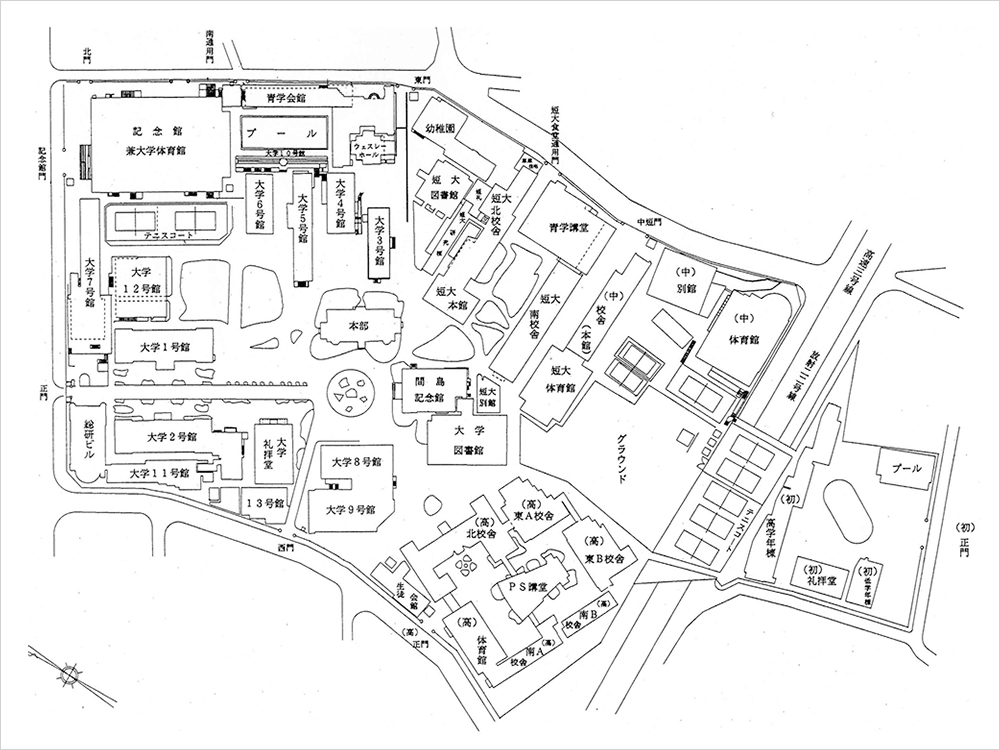

青山学院女子短期大学が発足した1950年には短大の敷地は青山キャンパスの正面から入って突き当たりの間島記念館の右側にありました。これは戦後の女子専門学校、さらには女学院の敷地にあたります。もともとは1888年に青山女学院が青山学院から借用したのがこの西南の一角であったことに由来します。間島記念館の左側は、初等部の敷地(校舎と運動場)となっていました。1959年に青山学院は南に隣接する地域3000余坪を購入します。ここに初等部の新校舎が1964年に建設され、初等部が移ることになり、跡地に短大の新校舎が建ち、短大の敷地となりました。ただし新校舎は順次、整備されたため一挙に移転とはならず旧校舎との併用の時代が1960年代末まで続きます。以降、半世紀を超えて、間島記念館の東側、中等部と幼稚園にはさまれた土地が短大の校地となり、学生はこの場所で学園生活を過ごしたのです。その最終の面積は約3万700平方メートルで、青山キャンパス全体の4分の1にあたりました。

1950年に女子短期大学が発足した時、校舎は戦後の女子専門学校の時代の木造二階の本館(1949年建造)と木造平屋の別館(1948年建造)、1949年建造の木造二階の本館が使われました。別館には物理実験室、化学実験室、音楽教室、一般教室の4教室が、本館には1階に事務、学長室、講師控室、家政科実験室等、2階には研究室、一般教室等が配せられていました。この本館は正面がシンプルながらも4本の列柱と三角破風の印象的な建物でした。短大が開校すると教室不足は避けられず新校舎が必要となり、北校舎の西側部分が1961年に完成します。1966年には短大本館が建設され、事務室は旧木造校舎から移転しました。翌年、南校舎も完成します。1968年から1969年に北校舎の増改築が行われ、1968年研究館が完成し、短大図書館や青山学院講堂も1969年に建設され、こうして短大の主な建物は1960年代に築かれました。その後、大きな建物としては1980年に体育館が建設されています。

戦前の女子部の礼拝は1924年建設の新体育堂を経て1939年完成のプラット記念講堂で行われていました。同講堂は1945年の空襲で外壁を残すだけとなりましたが、伝道局の援助を得て1951年に再建されました。この建物は建設と再建の募金に尽力したスプロールズの名前を付してプラット・スプロールズ記念講堂(通称PS講堂)と呼ばれ、高等部との共用で礼拝や会合の場として使われました。1969年に中等部との共用で青山学院講堂が完成し、PS講堂は高等部の専用となります。青山学院講堂はできたものの、同施設は多数の参加する行事には適していても、日常の礼拝を行うには適切とは言い難く、相応しい場を求める声を受け、短大図書館と北校舎の間に、収容人員150名規模の小礼拝堂が1983年に建てられ、ここにようやく短大が望んだ姿で礼拝の時間が持たれることになりました。十字架の製作は掛井五郎教授によるもので、翌1984年にはパイプオルガンが設置されました。

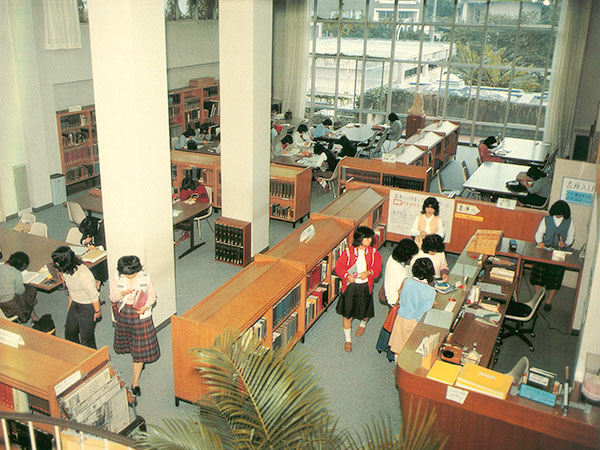

短大が発足した当初は、共用として間島記念図書館があり、短大専用としては本館2階に図書室がありました。蔵書数は設置認可申請書によれば共用図書は6万6千冊、専用図書は3千余冊とされており、学生は多くの本があり、距離的にも近い間島記念図書館を利用したのです。新敷地に移ったのち、1966年に短大の独立した図書施設として図書館棟が完成します。これは地下1階、地上1・2階から成り、一般閲覧室192席、書庫内閲覧机30席ほかを備え、書庫の収容能力は13万冊と充実したものでしたが、蔵書の急増は著しく、1986年には図書館の増築が行われました。地下2階、地上3階で、図書館部分は地上1階までで、地上2階と3階は教員の研究室にあてられました。この新図書館は蔵書数だけを誇るのでなく、コンピューターの積極的な活用、AV資料の収集とそれを閲覧するルームの設置など現代性を持つように設計されました。特色ある図書館づくりということでコレクション形成にも力が注がれたことは記されるべきことです。

短大では一般の授業は普通教室で行われました。そのほか特定の学科生が利用する特別教室も数多くありました。その学科生でないと知らない場所です。その例に家政学科の実験実習室があります。1967年に完成した南校舎は、東半分に家政学科の実験実習室18室、実験実習関係特別室10室、研究室10室が配され、南校舎は別名家政学科の校舎と呼ばれるほど、充実した施設設備が整えられていました。音楽関係については旧木造別館の1室から始まり幼稚園3階を経て北校舎建設増設で音楽室が3階に、器楽練習室が4階に定まりました。1962年に児童教育学科が新設され、その特別教室として美術関係の教室が北校舎の地階と1階に設けられます。1989年には芸術学科が誕生し、関係の教室、実習室、制作室が整備されました。北校舎廊下と礼拝堂の間にあったギャラリーは、1983年の礼拝堂建設にあわせ設置されたもので、学院内で唯一のギャラリー空間としての役割を果たしました。

短大発足時にはまとまった運動場はありませんでしたが、1952年に西門脇の土地が短大のミニ総合運動場となり、コートも設置されました。しかし雨が降ると使用できず、1961年に完成した北校舎(西側)には、地階に狭いながらも体育室が設けられました。1964年には青山学院記念館が竣工します。ここには体育施設が付設されていて、大学と共用の体育館として使われ、屋内スポーツも活発に行うことができるようになりました。1965年、大学の8号館・9号館の建設にともない、短大のミニ総合運動場は廃止となります。記念館体育館は共用でしたが大学の敷地内にあり、大学の影響を受けやすく、短大専用の体育館を求める声が上がります。1967年に南校舎が完成したとき、4階に体育実習室が設けられましたが、1980年、長年の悲願であった専用の、地下1階、地上4階の立派な体育館を短大は持つことになりました。2階にはスポーツホールが、地下にはプレイルームがあり、授業や体育団体の活動に利用されるだけでなく、学内外の行事や大会にも使われました。

1950年代、本学には短大生向けの学生食堂はなく、学生は昼食を教室でとるか大学の食堂を利用するなどして過ごしました。食堂建設を求める声が上がり、1960年に青山学院85周年記念事業として2階建ての学生ホールが建設され、その1階が食堂とされました。場所は当時の短大の敷地の本館と別館の間です。学生数が増えると、昼休みは学生で一杯となり、昼休み時間が延長されるほどでした。1969年には青山学院講堂が完成し、地階に学生用食堂が設けられます。学生ホールはこの年、取り壊され、以降、青講の地下で学生は昼食をとることになりました。食堂については1997年に改装工事が行われカラフルな北欧デンマーク家具のセブンチェアが導入され、また2003年にも学生の使用できる空間を増やすなどの改装工事が行われ、「とても明るく、いつもキレイなくつろぎの空間となっています」(進学案内)と紹介されました。

1977年、教育の一環として優れた美術品を学生に触れさせることを目的に、施設整備委員会によって、中庭植込みや図書館入り口に彫刻が設置されました。1983年の礼拝堂建設にあわせて礼拝堂と宗教センターの間にギャラリーが造られ、1985年から継続された女流作家展・企画展により短大の美術品コレクションが充実していきました。1989年の芸術学科創設に際して参考資料として絵画や彫刻作品が加わり、毎年学院の創立記念日を含む数週間、これらの貴重なコレクションを展示する所蔵作品展が開催されてきました。また学科展、児童教育・子ども学科や芸術学科などの学生作品展示、教職員による作品展、図書館の貴重書コレクション展示などが企画され、同窓会員の作品展、青山学院の全設置学校が参加する展覧会の会場にもなっています。学内各所に設置された美術作品とともに豊かな時間と空間をつくり出してきたギャラリーは、教養教育の一端を担う役割を果たしてきたといえます。

本学の学生寮は歴史的に、金王寮以前の時代、金王寮の時代、猿楽町の新寮の時代の3つに大別されます。渋谷区金王町(現、渋谷区渋谷2丁目)の地に定員69名の金王寮が建設されたのは1951年5月で、それ以前は学生は複数の小規模な寮に分散して生活していました。1952年2月、金王寮はシオン寮と命名されます。1954年には、定員115名のシオン寮第二寮が完成しました。本学の拡大に伴い学生数は増加し、新しい寮を求め、1966年に渋谷区猿楽町へと移転します。ここに6階建、定員248名の新しいシオン寮が誕生しました。部屋は1室4名でしたが1987年からは1室2名となります。本学の寮はキリスト教の精神に基づく教育寮であり、それを維持した寮監の存在と、寮の日常を支えた多くの人の働きがあったことを忘れることはできません。2020年3月をもって閉寮となりましたが、思い出は深く、2018年9月のシオン寮生の会に約400名が、2019年9月のシオン寮ホームカミングデーに約650名の元寮生が集いました。

しなの鉄道の中軽井沢駅より南へ徒歩15分ほどの場所にあった学院の校外施設で、短大が管理していました。青山学院創立85周年記念事業として山の家建設が計画され、当該地を得て、1965年8月、寮の本館が完成しました。総面積約1万6千平方メートルの敷地に、続いて別棟住宅、集会室(礼拝堂)、管理人住宅が建てられました。客室は11室、収容人員84名でした。寮が開くのは夏期期間に限られましたが、個人以外にクラブ・サークルやゼミの合宿、宗教活動委員会の夏期修養会(サマーキャンプ)、同窓会の「軽井沢のつどい」など多彩に利用されました。当初は学科の新入生オリエンテーションにも使われました。本館の食堂から浅間山の山容を仰ぎ見ることができる優れた立地でしたが、敷地の北側を北陸新幹線の高架線が横切り、環境は変貌しました。寮周辺の土地の開発も進み、利用者数の増加は期待できず、寮の継続は難しいと判断され、おいしい食事と豊かな思い出とともに2013年3月閉寮となりました。

女子短期大学は21世紀を迎える節目に、それまでの50年の教育とその成果を振り返りまとめ直す形で学則を大きく改正し、「社会のあらゆる局面で積極的な貢献をなし得る覚醒した女性の育成」を教育理念に掲げました。聖書の中で覚醒、つまり「目を覚ましていなさい」というイエスのメッセージは、迫害、終末といった厳しいテーマの中で語られます。「気をつけて、目を覚ましていなさい。その時がいつなのか、あなたがたには分からないからである」(マルコによる福音書13章33節)。

単純に喜べない状況でも、先が見通せない状況でも、たとえ非常に厳しい状況であっても「その時がいつかわからない」からこそ常に希望の光の源を見つめ続けて、天使による受胎告知を受けたマリアのように「主のはしためです。お言葉どおり、この身になりますように」と、今与えられた役割を引き受けて責任を果たす。それが「覚醒した女性」の姿なのだと思います。2020年度に開催された記念式典「70年の歩みを感謝する集い」第二部のコンセプトは「stay alive ~想いは生き続ける、強く生き続ける~」です。卒業生をはじめとして女子短期大学に関わってきたすべての者たちの中に、そのような「覚醒した心」が生き続けること(stay alive)、そのことによって希望と平和が波紋のように広がっていくことを祈ります。

青山学院女子短期大学は2022年3月をもって閉学しました。本学で学んだ人、そして本学での教育を担当してくださった先生方、本学の教育を支えてくださった職員の方々にとって、青短の経験はどのようなものであったでしょうか。もうすっかり忘れた人もいるでしょうし、掛け替えのない友人や先生に出会ったという人もいるかもしれません。印象的な体験をしたという人がおられるかもしれません。でもはっきりしていることは、みなさんの一人ひとりがいて当時、本学が成り立っていたことです。

青山学院女子短期大学は戦後まもなく1950年に学制改革の中で女子専門学校を改組するかたちで生まれました。青山学院にはもう一方、男子の学ぶ専門学校があり、こちらは共学の四年制大学となりました。私は学長に在任中、『青山学院女子短期大学六十五年史』の一つの章を執筆する機会を持ちましたが、このとき本学は「青山学院女子短期大学」という名称で65年間運営されてきた事実に、改めて感慨を覚えました。「女子」「短期大学」という枠組みを守り続けてきたということです。

このことは別に意味を持ちました。女子大だから短期大学だから本学を選んだ人もいるでしょうし、社会から評価を得られたという面もありました。もちろんその中味の充実に本学が何よりも力を注いだこと、そしてみなさんが正面から取り組まれたことがありました。

今回、大きな枠組みを求め、本学を閉じますが、青短の意義はと問われればみなさまと言いたいです。ご健勝とご活躍を心よりお祈りいたします。

私は、2008年度から2011年度に、学長を務めました。子ども学科もですが残り5学科は現代教養学科へと大きな変革を進めた時です。それまでの本学の教育目的・理念などは、当時の学則の第一章や各学科の教育目標で分かりますが、教養と知識を基に主体性を持つ人間の育成といえましょう。これは、2012年度から発足した現代教養学科と、子ども学科にも受け継がれています。現代教養学科では、これからの社会においてどう生きようと考え、課題と解決を模索することのできる人間力を習得するために、自身がこれから必要であろうと判断した授業科目を多くの科目の中から選べるように、さらに1年間または1年半の卒業研究でもそれに合わせた内容を扱うことで、自身で判断でき実行できる卒業生を送り出すこととしました。また、2年間の本科の後に、1年また2年制の専攻科を設けることとし、卒業時だけではなく社会に出ていた卒業生の自身の再度の学びの場ともしました。

このように、青短の教育は答えを授けるものではなく、問題と答えを自身で見つけ、実行へ導くものです。在学中の学びの態度を、家族・地域・職場・世の中全体に対し共に生きることに繋げてくださっていることと願っております。世界中のもの・文化・思想・制度・環境が身の回りすぐに存在し、自分に関わっているグローバルな世界である今、ローカルな私たちの生き方でも複雑なものとなっています。問題は多く、的確な答えがすぐあるとは言えない中、今も多くのことを謙虚に学び、答えを自身で創って進んでゆきましょう。

青山学院女子短期大学の70年の歴史の歩みの一こまに参加する機会が与えられたことは、私の誇りであり喜びです。ドーラ・E・スクーンメーカー女史に始まる本学の女子教育の伝統の一つは人格の尊厳への着目です。本学では学生の個性的な人格をはぐくむための人的環境の整備が自然に生まれていました。例えば、ある時期まで数多くの本学卒業生が毎年青山学院の事務職員を志望し採用されました。彼女たちは、履修選択で戸惑っている新入生や進路や就職活動で相談に来る学生に教務課や学生課の窓口で先輩として親身に助言を行っていました。事務部長をはじめ事務職員のほとんどが本学卒業生でした。

本学では各教師は言うまでもなく事務職員の全員が両輪となって個々の学生の大学生活全般の具体的な必要を支え、丁寧に見守る体制を整えていたのです。学生が自分の人生を切り開いていくために自己の確立に向かうよう援助するためでした。

小さな専門家になるための知識ではなく、個性的な人間になるための教養を自ら探求する能力の育成が全学をあげて教育の目標とされました。学生を中心に教師、事務職員がそれぞれの立場から独自に動き、全学的には同じ目標のもとに協調するという組織が実現されていたと考えます。青山学院女子短期大学の優れた伝統が、青山学院の教育的環境の中に受け継がれることを切に願っております。

私が学長に就任した年は、青山学院女子短期大学の開学50周年、秋には記念式典が催され、多くの卒業生と喜びを共にしました。1874年に若き女性宣教師スクーンメーカーによって開かれた女子教育がその源流にありますが、記念礼拝には、最後の女性宣教師として短大の教育に深くかかわられたエリザベス・クラーク名誉教授をお迎えすることができました。先生は旧約聖書のエステル記をテキストに選ばれ、学長の私に向けて、そして一人ひとりの卒業生に向けて、「この時にこそ」という力強いメッセージを残されました。エステルは困難に立ち向かうため、祈り、目覚めてリーダーとして立ち上がりました。クラーク先生は、エステルのように、この時代にこそ、社会に新しい道を拓く女性になってほしいと願われました。

私どもは、開学50年を機に学則の第1条を一部変更し、「「地の塩、世の光」として覚醒した自立的な心を養うとともに、高度な教養と実際に役立つ専門の学芸とを授けて愛と奉仕に生きる人物を育てること」を目的に掲げました。覚醒した自立的な心を養うという文言は、正にクラーク先生の思いと一致するものです。

リベラルアーツによって人間力を磨く教育を受けられた皆さんは、社会におけるそれぞれの場で前向きに生きておられることでしょう。今、共生社会が強く求められています。この時にこそ、他者を思い、想像力を発揮して、求められる社会をリーダーとして生きていくことを願っています。

私たちは日々〈ことば〉を介在させて暮らしています。他人と自分をつなぐ〈ことば〉、自分の内面の奥を覗く〈ことば〉、知識や教養を高めてゆく〈ことば〉等々、〈ことば〉の役割は細分化されて私たちの生活を支えています。〈ことば〉はその人を饒舌にさせることもあれば、沈黙させることもあります。

私たちが昨日とは違う今日、昨日の失敗や悔恨を今日直しておこうと思ったり、自分を今在る状態から別なる状態に改変しよう、よりよい自分を作り出そうとすれば、それがすでに〈文化的行為〉というもので、自分を耕す行為でもあります。自分を耕すことには〈ことば〉を欠くことが出来ません。

〈ことばの梯子〉というものを想像してみましょう。幼児から始まって〈ことば〉の階段を積み重ねてきた自分の体験を思い出してみれば分かります。〈ことば〉を媒介にして子どもは次々と外の世界を自分のものにしてゆきます。外部の世界が自分の内部を混沌とさせて、混乱の余り熱が出てしまったということもあったでしょう。〈混沌〉の内に形を作り出し秩序を与えてゆくものが〈ことば〉だったと思います。私たちは〈ことば〉を媒介にして梯子を上るようにして、自分固有の〈無形文化〉、すなわち自分自身を作り続けて今日に到っていたのです。

私たちは〈ことば〉について、これまで以上に激しい情熱と覚悟をもつ必要があると思います。新しい世紀に向かって何処へ行くか皆目見当もつかぬ〈日本〉の現状だから、そう思うのです。

『青山クーリエ』 第112号(1998年7月10日発行)掲載の記事より抜粋(中略部分あり)

大学生はやはり、知的に飢えている人であってほしい、と言うのが本旨ではあります。幸か不幸か今日の日本では、食物に飢えて苦しむ人は極めて少ない。が、それとともに、知的な飢えが薄らぐことがあっていいとは言えないと思います。今、生活的な豊かさという恵まれた条件があるとするなら、それを知的探究のために存分に利用するのが大学生にふさわしい営みだと期待するのは、現実を甘く捉えていると言うことになるのでしょうか。しかし、そうして見なければ味わい得ない味というものがあると言いたいのです。

沢山な言葉を機械的に操らなくていい、少数の言葉でも、その奥行き、拡がりにじっと眼を凝らして見ることが出来たら、などと思うのです。そういう探求、心の飢えは貴重なものです。それを癒やすことで更に新しい深い飢えを覚える、幸いな飢えだと言えるのです。

知的な飢えのことばかり申しましたが、皆さんは、「義に飢え」る者は幸いだ、とのイエスの言葉を知っていると思います。こうした飢えの満たされることを願いながら旅する人間という生き物は、まことに不思議な存在です。

大学での勉学の場において、またそれ以外の場でも、この、人間の不思議さを実感し、その源と展開についての新しい飢えを感ずることはまた、新しい世界に入ってゆくことになるのではないでしょうか。

『青山クーリエ』 第78号(1989年4月1日発行)掲載の記事より抜粋(中略部分あり)

最近、生涯教育ということが各方面でいわれるようになってきている。ところで、生涯教育とは何かということについて、大きく分けて二つの考え方がある。その一つは、これを体制側の労働力対策としてとらえる立場であり、今一つはこれを生涯にわたって継続的に行われる、自己実現・自己形成の機会としてとらえる立場である。現実の教育は、社会に対する意義と個人に対する意義とを、必ず同時にもっている。教育は、個人の自己実現・自己形成・自己変革の過程であるとともに、そのこと自身が社会の存続と文化の発展になんらかの意味で関りを必ずもつ事柄である。短大における教育の意義も、このような二重性において理解することが必要である。このような複眼的な見方にささえられつつ、教育を自己形成の過程としてとらえるとき、教育ははじめて学ぶ者にとって自己実現という主体的な営みとなるであろう。

卒業後十年以上もたってから再び学校で学ぼうとする人びとは、その間にもみずから学んだ人であり、さらにさかのぼって大学においても自ら学ぶ人であったであろう。いずれにしても、教育というものが、他から与えられるものとしてではなく、新しい価値をみずからの努力によって自分のうちに生み出してゆくことであるということが理解できるようになったとき、教育は生活のすべての場において、生涯にわたりなされるところの、主体的営みであるということが明らかになるであろう。

『青山学報』 第68号(1973年12月10日発行)掲載の記事より抜粋

人と生まれてきて常に若く、楽しく人々に歓ばれて生活することを欲しない人はなかろう。そのためにはやはり工夫と努力を要する。

第一は卒業式のことを英語でコンメンスメントというが、恐らくこれは新卒業生に向かつて「君たちの真の学問、真の人生はこれから始まるのだ」との激励の意味であろう。諸姉は生涯を通じて常に自らの未完成未熟を自覚して、真の学問、真の人生はこれから始まるのだと絶えず緊張と精進をもつて人生を貫いてほしい。パウロもガラテヤ書六章において「ただ貴きは新に造らるることになり」といつているが、生涯を通じて進歩向上新生更生の器であることが若さの秘訣である。

第二は、ピリピ書二章にある「おのおの己がことのみを顧みず人のことをも顧みよ」という精神である。国家にもあれ、社会にもあれ、個人にもあれ、他は我の存在条件であり、人生はあなたあつての私である。文化といい教育といい、一つとして家庭を含めて社会の影響なくしては存在し得ない。われわれはお互いに、単に感恩の情で生活する以上に、自分の生れたときよりも社会をさらによりよいものにして死んで行こうと、奉仕貢献の勇猛心を振いおこしてほしい。

最後に希望したいことは謙遜である。諸姉が如何に優れていても謙譲の徳がないならば、それはいわゆる玉の杯底なき心地するものである。人に譲り、人々の長所美点を認めて謙遜に修養努力される限り、諸姉は永遠に若く、楽しく、人々に歓ばれるであろう。

『青山学院女子短大新聞』 第9号(1954年2月6日発行)掲載の記事より抜粋(中略部分あり、かなづかいは原文のまま)