『写真に見る青山学院150年』【草創の時代】

学院の礎石

宣教のおとずれ

幕末に諸外国と修好通商条約が締結され、日本宣教の可能性が開かれると、アメリカのプロテスタント諸派を中心とする宣教師たちが日本にわたってきた。横浜などの居留地は、日本と欧米諸国をつなぐ新たな窓口となり、欧米の先進的な文明や語学、キリスト教文化を学ぼうとする若者が多く集まった。

日本の開国後も、江戸幕府は切支丹禁制政策を解くことなく、新たに成立した明治政府もその方針を踏襲していた。だが、1871(明治4)年に欧米へ派遣された岩倉使節団は、日本のキリスト教禁教政策について厳しい非難を受けた。これが条約改正を妨げていると知った政府は、1873(明治6)年2月、太政官布告第68号を発布し、キリスト教禁制の高札を撤廃した。以降、キリスト教の宣教は黙認され、各派の宣教師も積極的に活動していく。

ちょうどこの年、アメリカのメソジスト監督教会は日本に最初の宣教師を派遣する。ジョン・ウェスレーを創始者とするメソジスト監督教会は、1819年に伝道局を設立して国内外への伝道を進め、19世紀半ばにはアメリカ最大のプロテスタント教派に発展していた。また、南北戦争後の1869年には婦人外国伝道会社を組織し、女性宣教師を外国に派遣し始めていた。

中国に派遣されていた宣教師ロバート・S・マクレイの呼び掛けを受けて、メソジスト監督教会伝道局は日本宣教の開始を決議した。1873年6月に来日したマクレイは、アーヴィン・H・コレル、ジュリアス・ソーパー、ジョン・C・デヴィソン、メリマン・C・ハリスや、翌年に婦人外国伝道会社から派遣されたドーラ・E・スクーンメーカーとともに宣教に着手する。

宣教師たちの宣教活動は教育事業とともに行われ、津田仙をはじめとする日本人キリスト者の協力を得て、3つの学校が創設される。明治初期、宣教師らによって切り開かれたこの3つの源流は、やがて青山の地で合流し、今日の青山学院を形成していった。

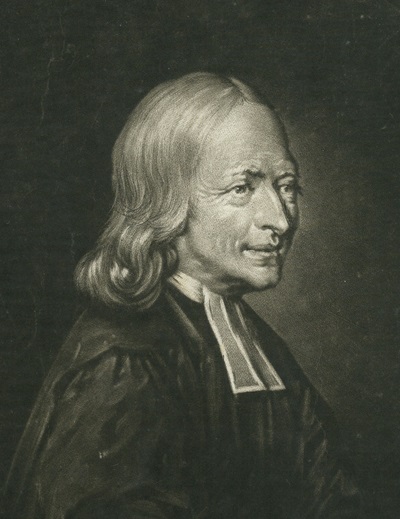

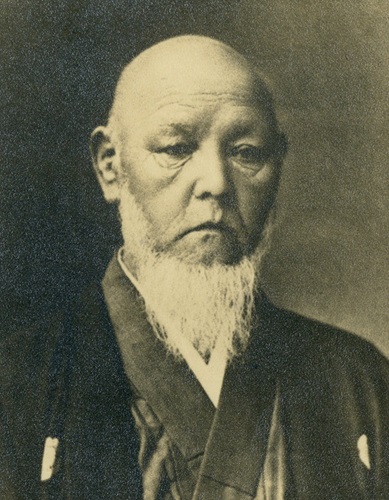

ジョン・ウェスレー John Wesley

ジョン・ウェスレー 1703-1791

オックスフォード大学卒業後、イングランド国教会の司祭となった。大学の神聖クラブの指導者として規則正しく几帳面な生活を過ごしたことから、彼らはメソジスト(几帳面屋、方法論者)と称された。1738年に回心を経験後、「世界はわが教区」との確信のもと、生涯を福音主義的伝道に捧げた。ウェスレーが創始したメソジスト運動はやがてアメリカにも広まり、1784年にメソジスト監督教会が創立された。

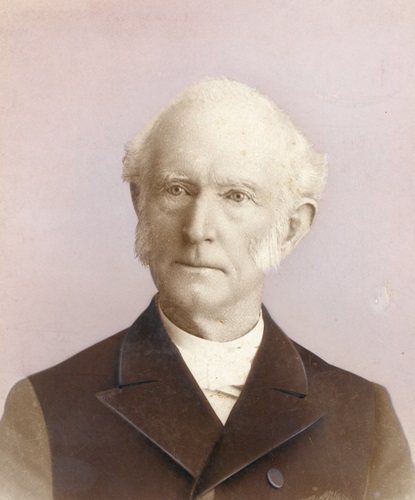

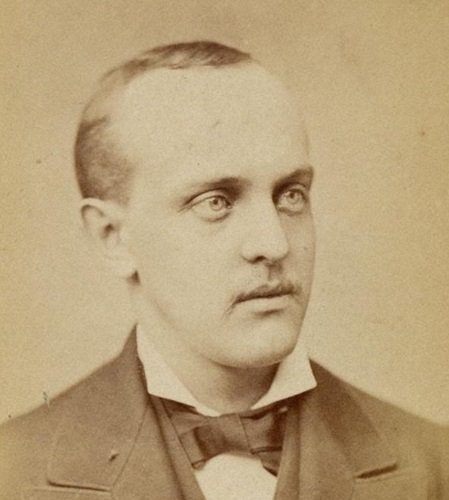

ロバート・S・マクレイ Robert Samuel Maclay

ロバート・S・マクレイ 1824~1907

1845年ディキンソン大学卒業後、メソジスト監督教会ボルチモア年会で按手礼を受けた。東洋への伝道を決意し、1848年から中国派遣宣教師として妻のヘンリエッタとともに宣教と教育に従事した。そのなかで日本宣教の意義を確信し、伝道局に働きかけた結果、日本宣教部会の総理として全権を託され、妻と来日した。1883年東京英和学校総理に就任し、後に青山学院初代院長に位置づけられる。

キリスト教禁止の高札

1868(慶応4)年。新たに成立した明治政府は、欧米諸国からの批判を避けるために「切支丹宗門」と「邪宗門」を区別したものの、江戸幕府と同様にキリスト教禁教政策を踏襲した。

女子小学校・救世学校・海岸女学校

1874(明治7)年11月16日に開校した女子小学校は、青山学院の源流のなかで最も古い学校である。同年10月、ドーラ・E・スクーンメーカーは、女子の学校教育が軽視される当時の日本にあって、女子のための学校を設立しようとする高い志を持って来日した。ジュリアス・ソーパーからスクーンメーカーを紹介された津田仙は、隣接する岡田平蔵邸を教室として斡旋した。女子3名、男子2名と付添の婦人2名という小さな学校であったが、この開校により「極く暗き場所に於ける誠に小さな光」(スクーンメーカーの回想)が灯されたのである。

その後、女子小学校の校舎は津田仙邸や近隣の薬師堂を経て、1875(明治8)年11月には三田の真言宗大聖院の一角に、救世学校として開校した。スクーンメーカーもこの寺院に居を移して教育に励むとともに、教育伝道活動にも情熱を傾け、授業の始めと終わりには必ず祈祷、讃美歌を捧げた。

しかし、仏教の寺院にキリスト教の学校があることに檀家からの反対が激しくなった。そこでスクーンメーカーは、ソーパーが購入した築地居留地10 番地に校舎を新築し、1877(明治10)年1 月に海岸女学校を開校した。海岸女学校では、日本人教師による習字、漢文、算術、裁縫、スクーンメーカーや女性宣教師オリーヴ・ホワイティングらによる英語、地理、歴史などの授業が行われた。

スクーンメーカーが帰国した翌月の1879(明治12)年12月、海岸女学校は日本橋区・京橋区の一帯を焼く大火に見舞われ、校舎を焼失した。それでも駐日アメリカ公使ジョン・A・ビンガムの助力を得て、翌月より銀座の原女学校旧校舎で授業を継続した。その後、校舎の再建費用が集められ、1881(明治14)年4月から築地居留地13番地に新築された校舎で授業が再開された。

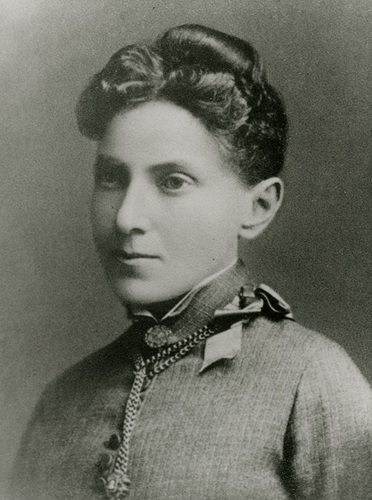

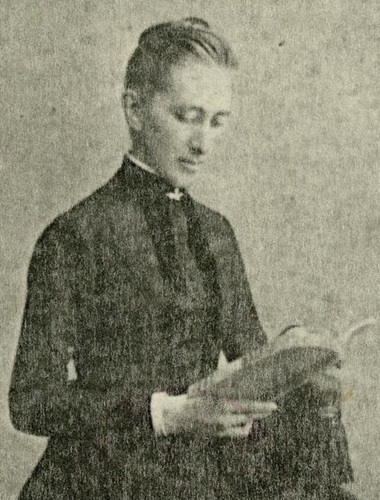

ドーラ・E・スクーンメーカー Dora E. Schoonmaker

ドーラ・E・スクーンメーカー 1851~1934

イリノイ州の高等学校を卒業後、公立学校の教師を務めるなかで子どもの頃からの夢であった宣教師を志した。メソジスト監督教会婦人外国伝道会社から派遣され、1874年10月に来日した。来日後わずか約3週間で女子小学校を開校し、その後、救世学校、海岸女学校の校長を務めながら、寄宿舎の舎監として生活を共にし、生徒たちにキリスト教の感化を与えた。1879年の帰国後、海岸女学校が焼失した際には、アメリカで校舎再建費用の募集に尽力した。

津田 仙 Sen Tsuda

津田 仙 1837~1908(天保8~明治41)

佐倉藩士の家に生まれ、幕臣津田家の婿養子に入り、1867年には幕府使節団の通訳として渡米した。明治維新後、学農社を設立して『農業雑誌』を発刊し、学農社農学校で農業教育を行うなど、農学者として活躍した。1873年のウィーン万国博覧会で聖書への関心を抱き、帰国後ソーパーから受洗する。メソジスト監督教会による宣教・教育や、禁酒運動、盲唖教育にも尽力した。津田塾大学の創設者津田梅子の父である。

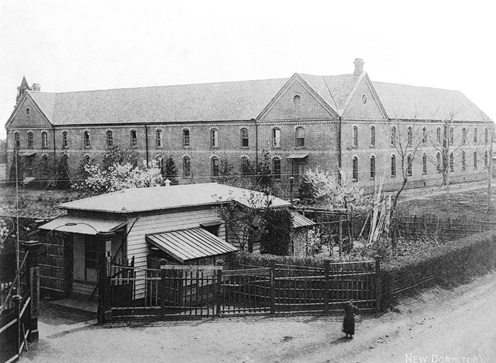

築地居留地10番地の海岸女学校校舎(奥)と11番地のメソジスト監督教会宣教師館(手前)/1878(明治11)年

築地の外国人居留地に移ったことで一時的に生徒数は半減したが、外国人教師による英語教育や、真新しい洋風校舎などに惹かれて、志願者が急増した。

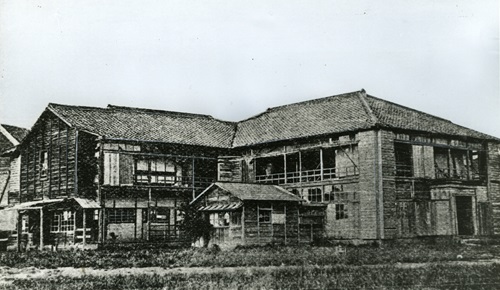

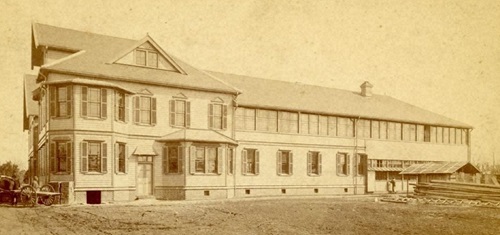

築地居留地13番地に再建された海岸女学校校舎/1881(明治14)年

長さ127ft(38.7m)、幅51ft(15.5m)の2階建て洋館で、煉瓦と石の基礎の上に、漆喰塗の壁と瓦屋根からなり、約1万ドルで建設された。1階には教室や食堂など、2階には寄宿生のための部屋が設けられた。1894年6月の明治東京地震によって被災するまで使用された。

リードオルガン

1878年に来日し、海岸女学校や青山女学院で教えたマチルダ・A・スペンサーが持参した。アメリカのMason & Hamlin社が、1861年頃に製造した。

海岸女学校の教員と初期の卒業生/1884(明治17)年

婦人外国伝道会社の機関誌Heathen Woman’s Friendに掲載された絵。

中山諒(左上)、遠藤りよ(左下)、松本(永井)英子(右上)、元良よね(右下)、宣教師のカロライン・W・ヴァン・ペテン(中央)。

美會神学校

来日後、横浜を拠点に宣教活動に従事していたロバート・S・マクレイは、アメリカ・バプテスト教会の元宣教師ジョナサン・ゴーブルから、山手居留地224番地と建築中の教会堂を購入した。マクレイはこの教会堂を天安堂と名付け、1875(明治8)年6月から礼拝を開始した。その後、新たに221番地を購入し、天安堂を移築した。

また、マクレイら日本宣教部会はアメリカの伝道局に対して、横浜に宣教師養成学校を設立するための資金を要請していた。これが認められ、約5000ドルで校舎が建築され、ミルトン・S・ヴェイルが校長として日本に派遣された。

こうして1879(明治12)年10 月1 日、美會神学校が開校した。開校時の生徒数は男子約15名であった。神学校という校名ながら、神学科のほかに普通科を有し、生徒の過半数は普通科に学んだ。日本語で教授される漢学を除き、講義は英語で行われた。ヴェイル校長のほか、妹のジェニー・S・ヴェイル、マクレイ、アーヴィン・H・コレル、メリマン・C・ハリス、ギデオン・F・ドレーパーといった宣教師たちが教えた。寄宿舎では神学科と普通科の別なく生活し、日曜日には天安堂の礼拝に出席した。また、神学科生は説教や伝道旅行に赴き、宣教師となるための訓練を積んだ。

その後、教育体制が整えられ、修業年限は神学科が3~4年、普通科が6年と定められた。美會神学校は順調に発展したが、首都東京における宣教・教育活動を充実させる必要が生じた。日本宣教部会本部の横浜から東京への移転を機に、美會神学校も東京に移ることになり、1882(明治15)年9月に東京英学校と合同する。

ミルトン・S・ヴェイル Milton Smith Vail

ミルトン・S・ヴェイル 1853~1907

1877年ボストン大学卒業後、オハイオ大学予科の科長などを経て、1879年に来日し、美會神学校の校長に就任した。美會神学校と東京英学校の合同後には東京英学校の校長兼教員となり、東京英和学校・青山学院でも引き続き教えた。1895年から1900年まで長崎の鎮西学院の神学教授を務め、帰国後もサンフランシスコで日本人移民を対象とする教育に尽力した。

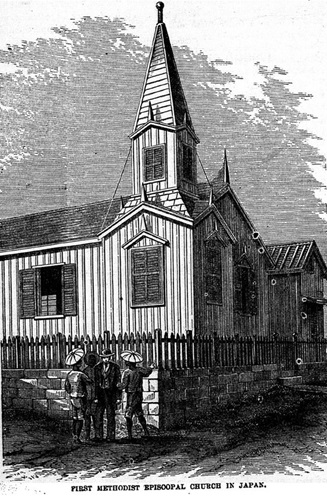

天安堂の絵/1875(明治8)年

メソジスト監督教会伝道局の年会記録に掲載された。

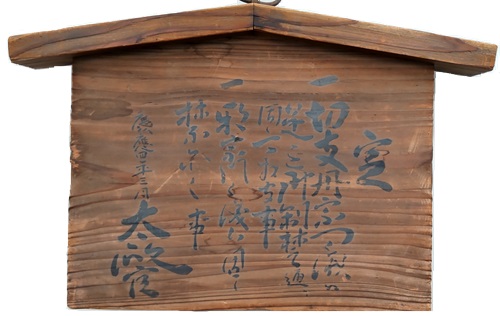

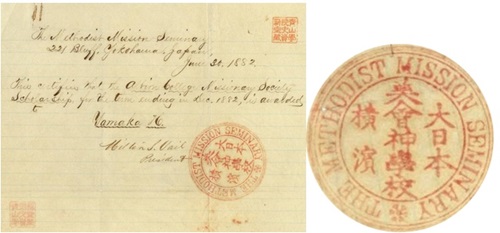

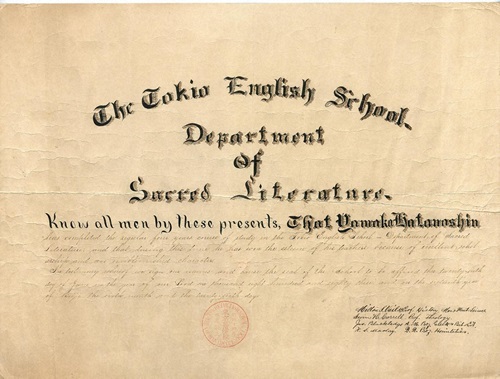

山鹿旗之進の奨学金支給証書と美會神学校印/1882(明治15)年

美會は「みかい」と読まれた。美會神学校は、「横浜神学校」、「美以美神学校」、「美以神学校」、または単に「神学校」などと様々に呼ばれていた。英文でも、“The Methodist Mission Seminary”, “Mission Training School”, “Theological and Training School” などと呼称は定まっていない。今日では、この山鹿旗之進の奨学金支給証書や蔵書に「大日本横浜美會神学校 THE METHODIST MISSION SEMINARY」という校印が捺されていることなどから、美會神学校を校名とみなしている。なお、「美以」や「美以美」はメソジスト監督教会の漢字表記である。

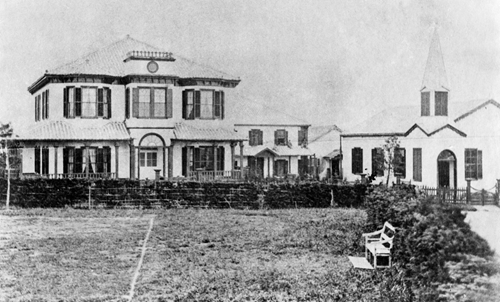

美會神学校校舎(左)、寄宿舎(中央)、天安堂(右)/1879(明治12)年

校舎は美會神学校と東京英学校の合同後、同地に開校された聖経女学校の校舎に、寄宿舎は東京英和学校の開校後、その寄宿舎兼校舎にそれぞれ転用された。

耕教学舎・東京英学校

青山学院の源流の一つ、耕教学舎は、1878(明治11)年5月1日に築地1丁目2番地に開校した。開校当初は男子生徒約15名に、英学・漢学・数学を教授した。開業願の名義は西山礼輔となっているが、実質的にはジュリアス・ソーパーに代表されるメソジスト監督教会日本宣教部会と、津田仙や生島閑らに代表される日本人信徒によって設立された。校名は津田仙が命名したと言われている。

1880(明治13)年2月、校長の名義を菊池卓平に変更したが、その後菊池が伝道に専念するため職を退くことになった。そこで津田仙の推挙により、新島襄の同志社に学んだ杉田(元良)勇次郎、和田正幾、長田時行という、20代前半の3名の青年に学校経営を引き継いだ。東京英学校と改称して、1881(明治14)年4月20日に、校舎を京橋区銀座3丁目19番地にあった原女学校の旧校舎に移転した。名義上の校長は、津田仙と関わりが深く、農書館という書店を経営していた神谷斎が務めた。

東京英学校は、東京大学や各種の専門学校へ進学するための教育に加えて、キリスト教主義にもとづく教育を施し、生徒の品行を改良することを目指した。寄席や芝居への立ち寄りを禁止するなど、厳格な校規も定めた。杉田らの教育は注目を集め、1881年12月には約90名の生徒を数えた。

しかし、原女学校の旧校舎が売却されて自由党本部が置かれることになり、東京英学校は移転を迫られた。1881年12月には津田仙の自宅と学農社農学校がある麻布区新堀町8番地に、翌1882(明治15)年3月1日には京橋区築地2丁目13番地の築地活版製造所の一角に移転した。

同年9月、東京英学校は美會神学校と合同する。校名や校舎は変わらなかったが、新たに美會神学校の教員・生徒が合流したことで、東京英学校は再び盛況を呈していった。

ジュリアス・ソーパー Julius Soper

ジュリアス・ソーパー 1845~1937

ドルー神学校を卒業後、1873年8月に来日した。来日後は東京を拠点に、津田仙夫妻をはじめ多くの日本人に洗礼を授け、築地教会や銀座教会を創立するなど宣教事業に活躍した。耕教学舎の実質的な設立者でもあり、後身の東京英和学校・青山学院の教員として教育事業にも積極的に携わった。1901年から1908年まで青山学院神学部長を務めた。

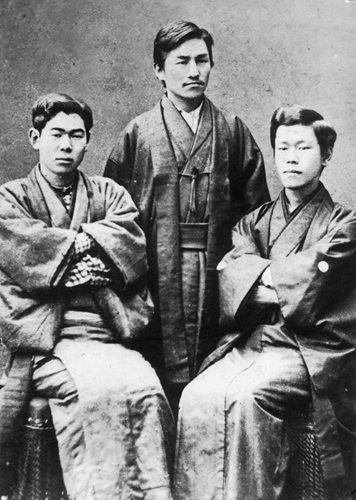

左から和田正幾、長田時行、杉田(元良)勇次郎/1881(明治14)年

杉田は1881年に海岸女学校出身の元良よねと結婚し、元良家の養子となった。元良勇次郎は、その後留学を経て1888年から東京英和学校の校主・教員を務めた。1889年に退職後も、商議会員などとして青山学院を支えたほか、東京帝国大学文科大学教授として日本の心理学の研究・教育に貢献した。和田は仙台の東華学校に赴いた一時期を除き、1933年に没するまで青山学院で教えた。長田は2人に誘われ東京英学校の幹事を務めた後、日本組合基督教会の牧師となった。

銀座3丁目19番地の東京英学校校舎/1881(明治14)年

原胤昭が設立した原女学校(1878年廃校)の旧校舎。1880年1月から、校舎を焼失した海岸女学校の校舎兼寄宿舎として用いられており、1881年4月20日からは東京英学校の校舎となった。

築地2丁目13番地の東京英学校校舎/1882(明治15)年

『東京盛閣図録』(新井藤次郎編・刊、1885年)掲載の絵。実業家の平野富二が経営する築地活版製造所の一角にある、煉瓦造2階建ての建物を借り、東京英学校の校舎とした。

東京英学校神学科第1回卒業生と教員/1883(明治16)年

前列左からミルトン・S・ヴェイル、和田正幾、ロバート・S・マクレイ、元良勇次郎、ジュリアス・ソーパー、後列左から山鹿旗之進、山田寅之助、アーヴィン・H・コレル、ジェームズ・ブラックレッジ、小林謙一郎、平田平三、土井藤太郎。

東京英学校神学科の卒業証書/1883(明治16)年

青山の地へ

青山の土地購入

1881(明治14)年、マクレイはアメリカに帰国し、メソジスト監督教会伝道局やジョン・F・ガウチャーと日本宣教について協議した。この協議の結果、1882(明治15)年1月、「東京英和大学」(Anglo-Japanese University of Tokio)を東京に設立することが決議された。これを受けて日本では、美會神学校と東京英学校を合同させるとともに、この大学を置くために適した新校地として青山の開拓使第一農業試験場跡が選定された。

1871(明治4)年、北海道の開拓を担っていた開拓使は、青山に第一官園(1875年に第一農業試験場と改称)を設置し、外国産の農作物や果樹を栽培し始めた。この土地は1881年、民間に払下げられ、府中の豪商田中三四郎が所有していた。

一方、大学の設立については駐日アメリカ公使ジョン・A・ビンガムの協力を得て日本政府に働きかけたが、回答を得られなかった。またビンガムは、外国人は居留地外の土地を購入できないが、日本人の会社名義ならば可能であると宣教師たちに助言した。そこで、大学の設立を当面断念し、日本政府の認可を得て経営している東京英学校を発展させる方針に転換した。さらにメソジスト監督教会の日本人信徒である津田仙、生島閑、諸星(板垣)帰一、栗村左衛八、小林謙一郎を社員とする東京英学校会社が学校経営のために組織された。

1883(明治16)年1月18日、東京英学校会社とメソジスト監督教会伝道局の間で条約が結ばれ、ガウチャーの寄付金5000ドルをもとにする6000円が提供された。東京英学校会社は田中三四郎に代金を支払い、30993坪4合3勺を購入した。この広大な土地が現在の青山キャンパスへとつながっていくのである。

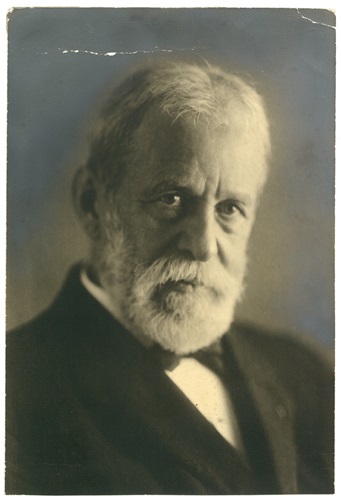

ジョン・F・ガウチャー John Franklin Goucher

ジョン・F・ガウチャー 1845~1922

アメリカのメソジスト監督教会の牧師ジョン・F・ガウチャーは、資産家である妻のメアリー・C・フィッシャーとともに、世界各地のキリスト教教育・宣教活動を支援したことで知られる。青山学院に対しては、1879年の美會神学校への1万ドルの寄付をはじめとして、青山校地の購入資金5000ドル、ガウチャー・ホール建設資金15000ドルなど数万ドルを援助した。また生涯にわたって、学校経営に関して助言を行った。

東京英学校会社とメソジスト監督教会伝道局の間で結ばれた条約/1883(明治16)年

英文と和文がそれぞれ作成された。伝道局は東京英学校会社に対し、土地購入資金を提供し、学校への教師の派遣、校舎の建築を行うこと、その援助を受けた東京英学校会社は土地を購入・所有し、学校の設立・運営を助けることを定めた。

明治末期の青山学院正門前・青山通り

校地を購入した頃は周囲に畑が広がっていたが、その後次第に都市化が進み、1906年には東京鉄道が青山4丁目から青山7丁目まで延伸し、正門前の青山通りに路面電車が敷設された。

東京英和学校

1883(明治16)年10月1日、東京英学校は青山の地に移転し、新たに東京英和学校として開校した。この校名は、マクレイ総理(校長)による英文校名“Tokyo Anglo-Japanese College”をもとに和田正幾が案出した。英和学校という校名は、英学のみを教えるという誤解を避けるものであり、欧化主義に適合する新時代を感じさせるものであった。また英文校名に“College”を含むことで、ガウチャーの求めた「東京英和大学」の設立を見据えていた。

開校時の認可願では、修業年限を初等科3年、高等科5年(翌年、予科4年と本科4年)に分け、英語、漢文、ギリシャ語、ドイツ語、修身、地理、歴史、数学、天文、博物、生理、物理、化学、地質、経済、記簿、論理、心理の諸学科を教えると定めた。初年度は外国人教員6名、日本人教員4名、13歳以上の生徒47名で始まり、年度末には約90名を数えた。このほかに神学科を置き、伝道者を育成した。

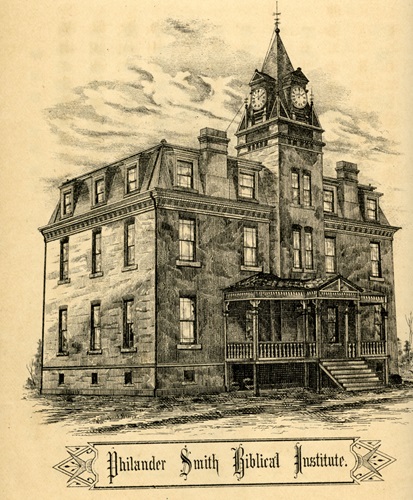

生徒数が増加する一方で、広く健康的な校地に寄宿舎兼校舎1棟と数棟の外国教師館しかなかったため、校舎の新設が急務であった。そこにアメリカの有志から支援の手が差し伸べられる。1886(明治19)年には煉瓦造3階建てのフィランダー・スミス・ビブリカル・インスティテュート(神学科校舎)が、1887(明治20)年には煉瓦造4階建てのガウチャー・ホールが完成した。

開校以来、東京英和学校の組織は徐々に充実していった。委託人会が1884(明治17)年に設置され、さらに1888(明治21)年商議会がこれに代わり、東京英和学校の管理権を有した。1889(明治22)年には東京英和学校憲法を制定し、予科を予備学部、本科を高等普通学部、神学科を神学部と改称した。名目上は課程外としていたキリスト教教育を課程内に組み入れるなど、教育内容も刷新された。

開校時の寄宿舎兼校舎/1883(明治16)年

建設資金の不足から、横浜の美會神学校が使用していた木造2階建ての寄宿舎を移築し、寄宿舎兼校舎とした。新たな寄宿舎の建設後の1892年からは実業部が使用した。

東京英和学校神学科校舎の銅版画/1886(明治19)年

1882年に亡くなったフィランダー・スミスの遺産から9000ドルの寄付を受け、15000円で建設された。故人にちなんで、建物と神学科の名称をフィランダー・スミス・ビブリカル・インスティテュートと称した。

フィランダー・スミス・メソジスト一致神学校の教員と生徒/1888(明治21)年

1886年10月、メソジスト監督教会とカナダ・メソジスト教会は東京英和学校神学科と東洋英和学校神学科を連合し、フィランダー・スミス・メソジスト一致神学校を設立した。1888年には南メソジスト監督教会も加わり、メソジスト三派連合の神学校となったが、連合は翌年に解消された。

ガウチャー・ホール/1887(明治20)年

予科・本科(予備学部・高等普通学部)の校舎。ガウチャーが建築費15000ドル(2万円)を寄付し、ポール・サルダが設計した。蒸気暖房などの先進的な設備を備えたほか、その外観は東京英和学校のシンボルとして、生徒たちの校風にも感化を与えた。

正門と煉瓦造の寄宿舎/1891(明治24)年

煉瓦造2階建て、長方形を2つ合わせたL字形をしていた。予備学部と高等普通学部の生徒約100名を収容でき、中央の廊下を隔てて片側が和風の寝室、もう片側が洋風の自習室となっていた。神学部生は神学部校舎の最上階を寄宿舎とした。

実業部活版部

1892年に設けられた実業部は、生徒を学内で労働(実業)に従事させ、その対価として報酬を与えることで、働きながらの修学を可能とする制度である。書籍や雑誌を印刷する活版部、絹布の刺繍を行う縫箔部、木材の彫刻を行う彫刻部が置かれた。最後まで残った活版部も1899年に閉鎖された。

東京英和学校構内全景/1891(明治24)年頃

青山学院

1890(明治23)年7 月、本多庸一が東京英和学校の校長に就任した。大日本帝国憲法の制定、教育勅語の発布、帝国議会の開設を迎えるこの頃を境に、欧化主義の風潮に乗って発展を続けてきたキリスト教界は、にわかに逆風に直面する。

高い政治的資質を有する本多の舵取りのもと、東京英和学校はキリスト教主義教育や私立学校教育の意義を強く主張し、逆風への対応を図っていった。

1894(明治27)年6月には明治東京地震が発生し、煉瓦造のガウチャー・ホール、神学部校舎、寄宿舎が被災した。その修理に取り掛かっていた7月には、校名を青山学院へ変更した。東京英和学校という校名では、語学学校や外国の教育機関という印象を与えることや、類似する校名の学校と誤解されやすく、学校を維持発展させるために校名変更が必要とされたのである。

青山学院の院長に就任した本多は、1891(明治24)年の中学校令改正や1894年の高等学校令公布といった政府の教育方針に即して、学校組織を改めていく。1896(明治29)年には、予備学部に代わって修業年限5年の尋常中学部を置き、尋常中学校としての認可を得た。これにより、尋常中学部の卒業生には官立の高等学校への入学資格が付与された。生徒に特典を与えることで、短期的には生徒数の増加を図るとともに、長期的にはキリスト教主義の教育を受けた青山学院出身者が上級学校に進学するほか、広く社会に貢献することが目指された。一方、学科課程を一般の尋常中学校と準拠させたことで、英語の授業時間数の減少や、課程内でのキリスト教教育の廃止(課程外の祈祷、講話などは継続)といった影響もあった。

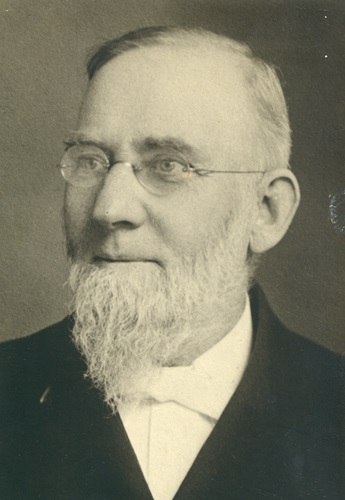

本多 庸一 Yoitsu Honda

本多 庸一 1849~1912(嘉永元~明治45)

津軽藩士の家に生まれ、戊辰戦争では庄内藩との同盟締結に尽力するも脱藩に至った。終戦後、藩命で留学した横浜で宣教師S・R・ブラウン、J・H・バラから薫陶を受けた。弘前に帰り、弘前教会の創立や東奥義塾の再興に従事する。その間、ジョン・イングの影響でメソジスト監督教会に転じた。青森県では自由民権運動を指導し、県会議長も務めた。1887年に東京英和学校校主、神学科教員、青山教会牧師となったが、翌年留学のため渡米し、ドルー神学校に学んだ。1890年に帰国し東京英和学校校長(後、青山学院第2代院長)に就任した。青山学院やメソジスト監督教会、さらにはキリスト教界の代表的人物として宣教・教育に活躍し、1907年に設立された日本メソジスト教会の初代監督を務めた。

被災した寄宿舎(左)とガウチャー・ホール(右)/1894(明治27)年

修復後の神学部校舎/1896(明治29)年頃

1894年6月20日、マグニチュード7.0と推定される首都直下地震が発生した。この明治東京地震は、木造家屋の被害が少ない一方で、官公庁に多い煉瓦造の建物や煙突に被害が集中したことから、「煙突地震」と称された。生徒の人命に被害はなかったが、ガウチャー・ホールの中央正面の塔や、神学部校舎の尖塔、寄宿舎の壁が崩落するなど、東京英和学校は大きな被害を受けた。修復後、神学部校舎の時計台は丸みを帯びた形に改造されたが、鐘を鳴らすことはなくなった。

『青山学院高等普通学部尋常中学部一覧』/1897(明治30)年

1896年に尋常中学校の認可を受けてから、尋常中学部の生徒数は急増する。1896年度の74名に対して、1897年度には126名、1898年度には212名を数えた。ただし1898年度においても、高等普通学部生は21名、神学部生は8名に過ぎなかった。

青山学院構内/1896(明治29)年

未だ牧歌的な雰囲気が漂っていた開校後しばらくの間、校地の一部は周辺住民の小作地として貸し出されていた。

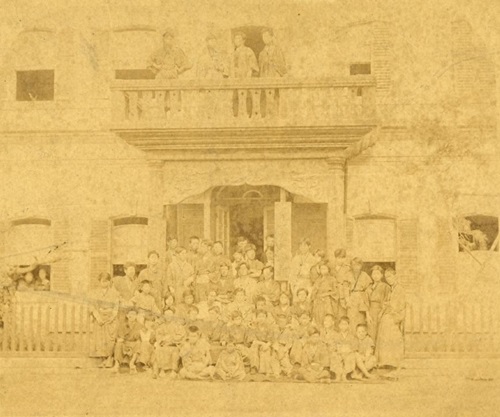

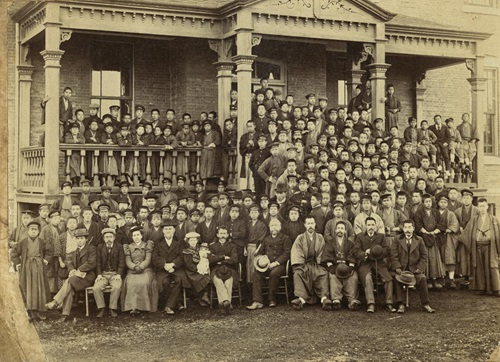

全校教職員と生徒/1899(明治32)年頃

東京英和女学校

海岸女学校の女子教育は、その後、着実に実を結んだ。1886(明治19)年度には寄宿生108 名、通学生30名を数え、新たな校舎が必要であった。そこで海岸女学校を二つに分け、上級生を青山に移し、新たな学校を設けることになった。

青山の東京英和学校校地の一部を40年契約で借り受け、校舎2棟を建設した上で、1888(明治21)年10月2日、新たに東京英和女学校を開いた。開校時には生徒28名が在籍し、校長にはアンナ・P・アトキンソンが就任した。校名は東京英和学校に倣ったものと思われる。

東京英和女学校では、教員などに就職し得る自立した女性の養成が目指された。海岸女学校やそのほかの諸学校の卒業生を対象に、日本語・英語を用いてより高度な教育が授けられた。音楽を学ぶための音楽科も設けられた。

築地に残った海岸女学校も、東京英和女学校に入るための「予備科」として、教育体制が次第に整えられた。1893(明治26)年10月には海岸女学校附属幼稚園を置き、幼児教育を開始した。

この時期、メソジスト監督教会婦人外国伝道会社は女子手芸教育にも着手し始め、1889(明治22)年にエラ・M・ブラックストックを日本に派遣した。ブラックストックは1890(明治23)年3月、海岸女学校の一室に手芸教室を開き、希望する海岸女学校の生徒を受け入れた。これは同年4月に中断したが、翌1891(明治24)年4月に東京英和女学校職業部へと発展した。東京英和女学校の空き部屋や青山南町5丁目76番地の校舎を経て、1893年12月に職業部の新校舎としてハリソン記念館が建設された。1894(明治27)年11月には東京英和女学校手芸部と改称された。

アンナ・P・アトキンソン Anna Peck Atkinson

アンナ・P・アトキンソン 1860~1958

海岸女学校の教員として来日し、1884年に海岸女学校の第4代校長に就任した。1888年10月に開校した東京英和女学校の初代校長を1891年まで務めた。

東京英和女学校第1校舎/1888(明治21)年

延坪約120坪の木造2階建てで、教室や書籍室、礼拝堂などが置かれていた。

東京英和女学校第2校舎/1888(明治21)年

延坪約253坪の木造2階建てで、教員や生徒の寄宿室、食堂、浴室などを備える寄宿舎として建設され、教室としても利用された。

エラ・M・ブラックストック Ella M. Blackstock

エラ・M・ブラックストック 1855~1916

シカゴの職業女学校で教えた後、日本の女性に職業教育を行う施設を設立するため来日した。1890年3月に海岸女学校の一室に手芸教室を開いて以来、青山女子手芸学校の校長を

辞して1913年に帰国するまで、青山における女子手芸教育に尽力した。

ハリソン記念館/1893(明治26)年

婦人外国伝道会社のミネアポリス支部が寄付した、ハリソン夫人の遺贈金2800ドル(約3800円)をもって建設された。延坪約70坪の木造2階建ての1棟と、延坪約84坪の木造平屋建ての1棟からなり、渡り廊下でつなげられた。教室や寄宿室、割烹室などのほか、離れに茶の湯教室も設けられた。

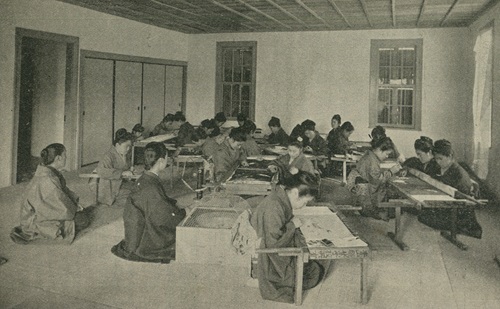

東京英和女学校手芸部の料理の授業/1894(明治27)年

東京英和女学校手芸部刺繍科の授業/1894(明治27)年

職業部には予科、本科のほかに選科があった。手芸部への改称後、普通教育と女子手芸の一般を授ける普通部と、刺繍科、裁縫科、象牙彫刻科、活花・女礼式・茶道専門科の4科を置き技芸を教授する専門部が設置された。

海岸女学校附属幼稚園の高野愛と園児/1894(明治27)年

1893年10月、海岸女学校に附属幼稚園が置かれ、桜井女学校出身の高野愛が保母として招聘された。就学前の3歳から5歳の園児たち10名が保育された。

青山女学院・青山女子手芸学校

1894(明治27)年6月20日に発生した明治東京地震によって、海岸女学校の校舎は大破した。そこで、海岸女学校を東京英和女学校に移し、一つの学校として運営することになった。1895(明治28)年6月、両校を合同し、校名を青山女学院に変更した。

合同したものの、既存の校舎では全校生徒を収容できず、構内の宣教師住宅や構外の建物を寄宿舎兼校舎として用いた。サラ・E・クランドンの寄付金をもとに、1899(明治32)年3 月にクランドン・ホールが建設され、ようやく全校生徒を構内の寄宿舎に住まわせ教えることが可能となった。

女子小学校の創立から25周年を迎える1899年の時点で、青山女学院は予備科、本科、高等科からなり、ほかに手芸部(裁縫専門科、刺繍専門科、彫刻専門科、普通科)と附属幼稚園を有していた。だが、同年に公布された高等学校令、私立学校令、文部省訓令第12号などの法令の影響を受けて、手芸部は青山女子手芸学校として独立し、幼稚園は閉鎖された。各地に高等女学校が設立されるなか、青山女学院はキリスト教主義教育を維持するため、各種学校として存続する道を選んだ。

その後青山女学院は岡田哲蔵が主導して、宗教教育を堅持しつつ、学科課程を日本の学校系統に合わせる改革を進めていく。1903(明治36)年には、高等小学校に相当する予備科、高等女学校に相当する高等女学科、より高度の教育を施す英文専門予科、英文専門科を置いた。翌年には英文専門科(予科・本科)が専門学校令による女子の専門学校として認可され、高等女学科が高等普通科に改称された。1908(明治41)年度には、高等普通科卒業生に中等教員検定試験の受験資格と一般の専門学校への入学資格が認められ、生徒数も青山女学院313名、青山女子手芸学校100名を数えるまでに発展した。

クランドン・ホール/1899(明治32)年

かつてスクーンメーカーを日本に派遣した婦人外国伝道会社ノースウェスタン支部に属する通信書記サラ・E・クランドンが、2000ドルを寄付して建設された。延坪234坪の木造2階建てで、1階に教室、裁縫室、食堂などが置かれ、2階は寄宿舎として用いられた。

寄宿舎の洗面/1900(明治33)年頃

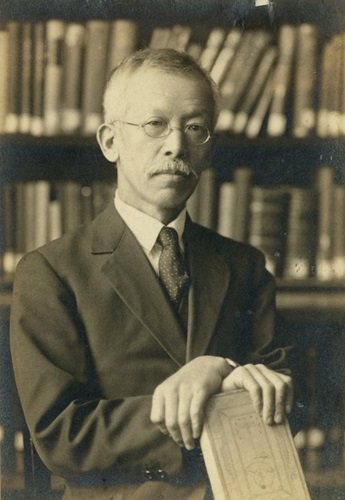

岡田 哲蔵 Tetsuzo Okada

岡田 哲蔵 1869~1945(明治2~昭和20)

東京英和学校で元良勇次郎に学ぶ。卒業後、東京帝国大学文科大学哲学科選科でも元良の教えを受けた。日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦への従軍経験を持ち、1902年陸軍大学校教授に任官、1929年の依願退職まで英語を教授した。青山女学院では1901年から1914年まで、青山学院では1902年から1932年まで講師として英語や倫理学などを教え、退職後の1935年に『本多庸一伝』を著した。

芙蓉文学会員/1900(明治33)年

英文学者として知られる岡田は文学会の組織整備にもあたった。1904年時点で高等普通科4・5年生と英文専門科生の芙蓉文学会(約100名)、高等普通科1 ~3年生の瀛水文学会(63名)、その下に高等普通科予科生からなる幼年文学会があった。

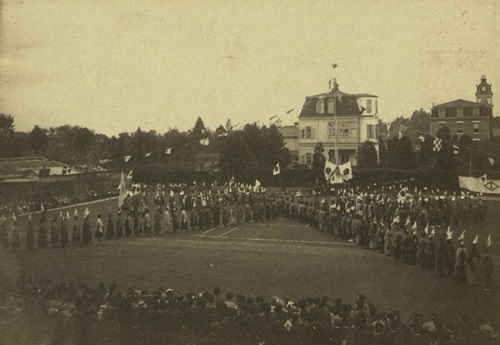

青山女学院・青山女子手芸学校連合運動会/1907(明治40)年

体育の振興を説く岡田を中心に、運動会の開催や屋外運動場・屋内運動場(体育堂)の設置が進められた。

1910年度青山女学院英文専門科卒業生/1911(明治44)年

女子の専門学校として、成瀬仁蔵の日本女子大学校、津田梅子の女子英学塾についで認可を受けた。

薙刀体操に臨む高等普通科生/1910(明治43)年

運動会では薙刀体操や隊列運動、英語信号競争、徒歩競争といった各種の競技が披露された。

文部省訓令第12 号とキリスト教主義教育

青山学院が本多庸一院長のもと発展するなか、日本国内では1894(明治27)年の日英通商航海条約の調印を皮切りに、幕末以来の不平等条約が改正され、新条約が実施される1899(明治32)年を控え、外国人の内地雑居に備えた法整備が進んだ。

1899年8月3日に公布された私立学校令によって、私立学校の法的位置づけが整備され、宗教学校も文部省の監督下に入ることになった。さらに同日公布の文部省訓令第12号によって、「学科課程ニ関シ法令ノ規定アル」学校における宗教教育一般が禁止された。

この訓令は宗教学校に対して、宗教教育を廃して上級学校への入学資格などの特典を持つ中学校として存続するか、宗教教育を維持するために特典を持たない各種学校となるかの選択を迫るものであった。キリスト教主義学校は反対運動を展開し、青山学院院長の本多庸一や明治学院総理の井深梶之助を中心に、各学校の代表者が政府と交渉を続けたが、訓令自体は撤回されなかった。

青山学院内でも議論を重ねた結果、建学以来のキリスト教主義教育を維持するために、尋常中学部を廃止し、訓令の適用を受けない各種学校として存続する道を選択した。その後、本多院長らの運動も功を奏し、政府の方針も軟化した。新たに置かれた中等科に、徴兵令上の特典や上級学校への進学に関する特典が認められるに至る。

1904(明治37)年には、高等科(1900 年高等普通学部から改称)と神学部が、専門学校令に準拠する専門学校として認可された。その後1906(明治39)年には従来のガウチャー・ホールに代わる第2次ガウチャー・ホールが、1907(明治40)年には弘道館(大講堂)が完成した。

『一般の教育に関する文部省訓令第十二号に対する運動顛末概略及意見』/1899(明治32)年

訓令の公布後、キリスト教主義学校が展開した反対運動の詳細が綴られている。

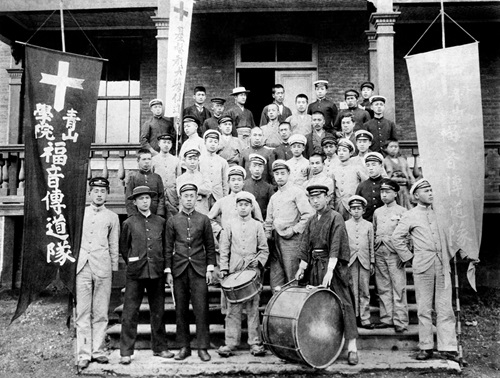

青山学院福音伝道隊/1901(明治34)年

青山学院の各科・各部の生徒有志によって福音伝道隊が組織された。提灯を掲げて青山周辺を練り歩き、伝道に努めた。

青山学院高等科卒業生/1907(明治40)年

この頃、中等科・高等科の制服や帽子に関する規定が定められた。中央に本多庸一第2代院長、小方仙之助第3代院長が立つ。

第2次ガウチャー・ホール/1906(明治39)年

メソジスト監督教会伝道局の資金とガウチャーの基金による約5万円を得て、ジェームズ・D・ガーディナー設計のもと建設された。延坪668坪、煉瓦造2階建てで、中等科・高等科の校舎として用いられた。完成後、従来のガウチャー・ホールは取り壊された。

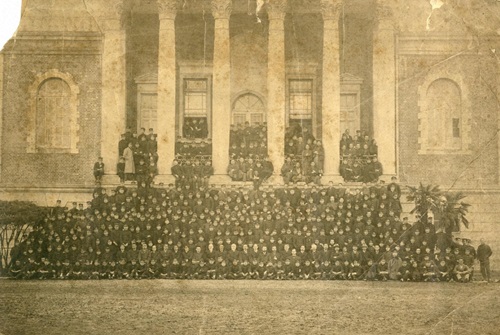

青山学院全校教職員と生徒/1911(明治44)年

文部省訓令第12号の公布後、中等科の生徒数は半減した。その後、各種特典の獲得や新校舎の建設によって生徒数は回復し、この年度には中等科に450名、高等科に80名、神学部に23名が在籍した。奥の建物は1907年竣工の弘道館(大講堂)。延坪313坪、煉瓦造2階建てで、1200名を収容できた。

青山学院中等科野球部員/1910(明治43)年

1883年にジェームズ・ブラックレッジが東京英和学校の生徒に野球を教え、野球チームが組織された。これが今日の青山学院大学硬式野球部の起源とされる。写真は東京府下中学野球大会で準優勝した記念のものである。

青山学院校友会と私立青山学院財団の発足

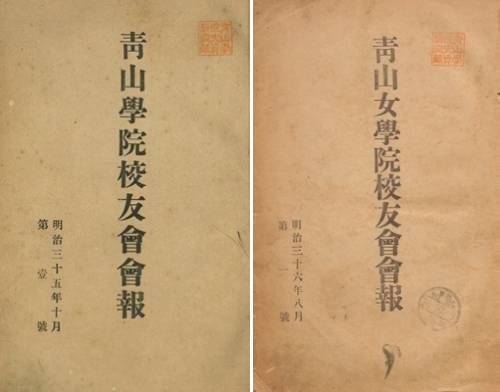

学校の発展に伴い、青山学院と青山女学院の校友会組織が整備されていった。1893(明治26)年には東京英和学校と前身諸学校の出身者からなる青山同窓会が設立された。さらに活動を盛んにするため、1902(明治35)年には青山学院校友会が創立され、本多庸一が会長に就任した。

青山女学院も1900(明治33)年に青山女学院同窓会を組織し、1902(明治35)年に青山女学院校友会と改称した。1915(大正4)年には青山女子手芸学校の同窓会である恒楽会を合併した。1927(昭和2)年の青山学院と青山女学院の合同後も、両校友会は合同や改称を行わず、それぞれ『青山学院校友会会報』、『青山女学院校友会会報』を発行し、校友と学校、校友間の連絡を結んだ。

学校の管理運営体制の整備も進んだ。1906(明治39)年、私立青山学院財団が財団法人として認可された。財団が青山学院の財産を管理し、理事会の決議によって学校経営を行うことが明確になった。

一方、青山女学院には日本人の院主(名義上の設立者)がいたものの、学校の管理権はアメリカのメソジスト監督教会婦人外国伝道会社が有していた。財団法人の設置は婦人外国伝道会社の反対で実現しなかったが、1915(大正4)年に設けられた青山女学院理事会が青山女学院の学校経営を担った。1927年の青山学院と青山女学院の合同後、青山学院財団のもとで学校経営が行われるようになった。

小方 仙之助 Sennosuke Ogata

小方 仙之助 1853~1942(嘉永6~昭和17)

1873年アメリカに留学、1885年デポー大学を卒業し、メソジスト監督教会の宣教師として日本に帰国した。東京英和学校で英学を教え、1889年から東京英和学校校主を務めた。1907年、本多庸一院長の退任にあたり院長代理となり、1909年から1913年まで第3代青山学院院長を務めた。また長年にわたって私立青山学院財団理事会議長、東京英和女学校・青山女学院の校主・院主を務めた。

『青山学院校友会会報』/1902(明治35)年(左) 『青山女学院校友会会報』/1903(明治36)年(右)

青山女学院校友会総会/1907(明治40)年

青山学院校友会、青山女学院校友会は毎年総会を開き、学校に対する支援や要望といった校友会の方針を討議した。