『写真に見る青山学院150年』【激動の時代】

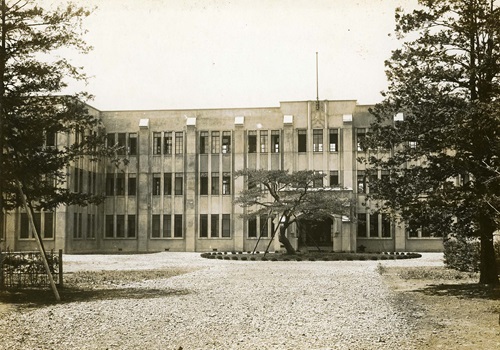

大正期の青山学院

青山学院の拡張

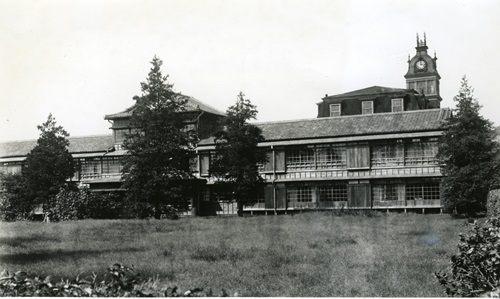

1919(大正8)年頃のキャンパス全景。左から第2次ガウチャー・ホール、大講堂(弘道館)、神学部校舎、高等学部校舎(勝田館)。勝田館は東京駅の設計者として知られる辰野金吾によって設計された。

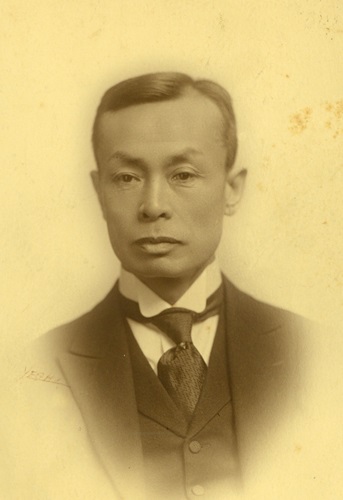

大正期、青山学院は教育内容や教育環境を充実させ、生徒数も大幅に増加した。1913(大正2)年に第4代院長に就任した高木壬太郎は、大学設立を含む青山学院拡張計画を立案し、改革に着手した。1915(大正4)年に従来の中等科・高等科・神学科をそれぞれ中学部・高等学部・神学部に改称した。さらに、1916(大正5)年には学科課程を再編し、高等学部に高等科予科・人文科・英語師範科・実業科を置いて教育の充実を図った。

1910(明治43)年に開催されたエディンバラ世界宣教会議で、日本におけるキリスト教連合大学設立構想が発表された。これを受けて、青山学院をはじめとする在京のキリスト教主義学校は合同問題について協議を重ねたが、各学校の足並みは揃わず、連合大学の実現には至らなかった。青山学院は、高等学部を拡充させ、単独での大学設立に向けた準備を進めていく。

そのためには、多くの校友や有志から支援を得る必要があった。高木院長は日本各地を回って青山学院への援助を呼び掛けた。これに応じた校友の勝田銀次郎は、1918(大正7)年に高等学部の校舎(勝田館)と院長館を寄付するなど多大な貢献をなした。

高木院長は1920(大正9)年、高等学部人文科及び神学部を合わせた文学部と、実業科を改組した商学部からなる青山学院大学設立計画を立案、臨時理事会に提出し、その承認を得た。ところが、その直後に高木院長は急逝する。

高木院長の後任として、石坂正信が院長に就任した。石坂院長は、高木院長の遺志を継ぎ、青山学院の拡張事業を着実に進めようとした。

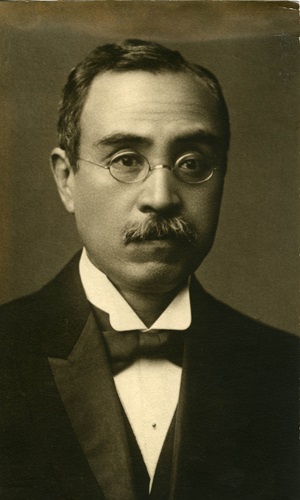

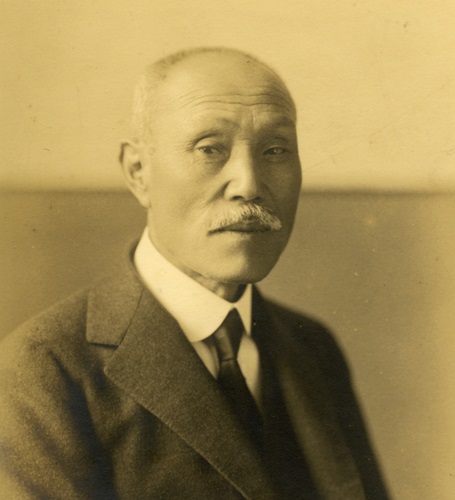

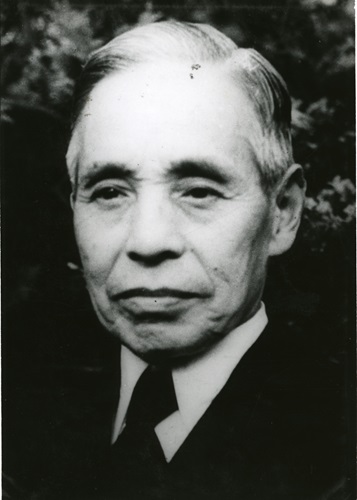

高木 壬太郎 Mizutaro Takagi

高木 壬太郎 1864~1921(元治元~大正10)

1886 年に平岩愃保から受洗した。1893 年に東洋英和学校を卒業した後、カナダ・ヴィクトリア大学に留学した。1898 年の帰国後、東京の諸教会の牧師や『護教』の主筆を務めた。その後、青山学院神学部教授として新約総論・新約神学・比較宗教学を担当した。1913 年、第4代院長に就任すると、中等科・高等科の拡張や大学設置計画をはじめとして青山学院の拡張に尽力した。1921 年、志半ばにして急逝した。また、5年の歳月をかけてほぼ独力で約1500 頁に及ぶ『基督教大辞典』(1911年)を編纂した。

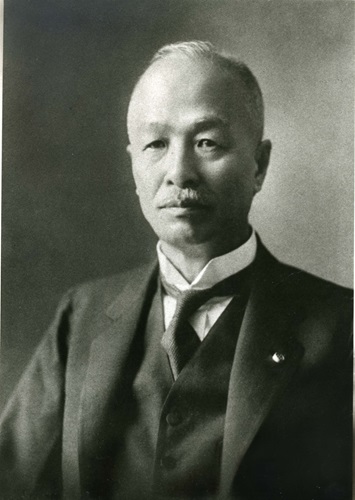

勝田 銀次郎 Ginjiro Katsuta

勝田 銀次郎 1873~1952(明治6~昭和27)

東京英和学校校長の本多庸一との出会いが機縁となり東京英和学校で学んだ。高等普通学部を中退後、実業界に入り、神戸に貿易海運会社勝田商会を興し、第一次世界大戦の船舶需要の高まるなかで勝田汽船株式会社を設立した。母校愛にあふれ、青山学院の拡張計画募金に応じ、高等学部校舎(勝田館)や院長館の建築資金を寄付した。政治家として、神戸市会議員、同議長、貴族院多額納税者議員、衆議院議員、神戸市長を歴任した。

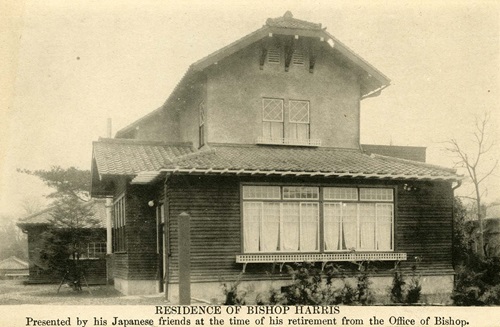

ハリス館/1918(大正7)年

ハリス監督を慕う内外の有志者の寄付によって青山学院構内に住宅として建設された。後に社交、会議、集会などを行う施設として使用された。当初、中学部寄宿舎の横に建てられたが、その後神学部校舎の隣に移転した。1945年の空襲によって焼失した。

神学部寄宿舎/1918(大正7)年

アメリカのジョージ・H・ウィルソンがアーサー・D・ベリー神学部長の勧誘を受けて神学部に寄宿舎を寄付した。寄付者の名前にちなんでウィルソン・ドミトリーとも称された。

中学部寄宿舎/1918(大正7)年

後年、高等学部生も使用した。南北寮と称された。

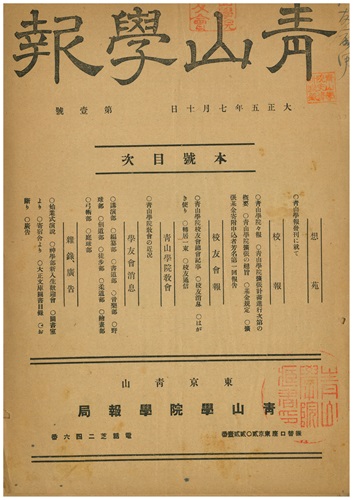

『青山学報』/1916(大正5)年

『青山学報』は1916年7月に第1号が創刊された。創刊の辞に「我が学報は我が学院のバロメターにして、学院と其消長を共にするものなり」と記されているように、青山学院の概況を内外に伝える広報誌として重要な位置を占めた。戦時下において、『青山学報』は『青山学院報』と改題された。

青山学院神学部寄宿舎クリスマス祝会/1912(大正元)年

青山学院神学部学生東北伝道隊/1920(大正9)年

神学部生は日々勉学に励むととともに、日本各地に赴き伝道活動を行った。弘前教会内の本多庸一先生記念碑前で撮影。

大正期の青山女学院

大正期には、女子中等教育も普及していった。青山女学院は、それまでの良妻賢母教育とともに職業婦人の社会進出をふまえ、大正新時代に適応する女子教育機関として、学科課程を変更し教育の充実に努めた。1914(大正3)年に青山女子手芸学校は青山女学院と合併して青山女学院手芸部とし、1915(大正4)年には高等普通科本科を高等女学部と改称した。

1914年に青山女学院院長に就任したアルバータ・B・スプロールズは、中川まさご手芸部教頭と塚本はま高等女学部教頭とともに、女子職業教育と専門教育の充実に取り組んだ。また、同年に「青山女学院憲法」を制定し、それまでの婦人外国伝道会社に代わって理事会が管理・運営を行うこととした。

一方で前述のエディンバラ世界宣教会議で各派合同のキリスト教主義大学の創立が決議されたことを受け、青山女学院英文専門科をはじめとする東京周辺のキリスト教主義女学校では、専門科を分離・統合することとなった。1918(大正7)年、東京女子大学が設立され、1920(大正9)年3月、専門学校の認可を受けていた青山女学院英文専門科が廃止された。

翌1921(大正10)年4月、青山女学院は実務科と家政科からなる高等女学部専攻科を設置し、1922(大正11)年には青山女学院の高等女学部本科を高等女学部第一部に、手芸部本科を高等女学部第二部に改称した。

また、青山学院から借用している敷地の返却期限が迫っていたため、青山女学院は代官山に約8000坪の土地を購入した。1922年に高等女学部第二部(旧手芸部)の校舎が完成し、続いて第一部の校舎建設に着手した。しかし、関東大震災によって校舎は大破し、代官山への移転は断念せざるを得なかった。

アルバータ・B・スプロールズ Alberta B. Sprowles

アルバータ・B・スプロールズ 1872~1960

フィラデルフィアの師範学校を卒業した後、テンプル大学神学部で宗教教育学を学んだ。1906年、アメリカのメソジスト監督教会婦人外国伝道会社から派遣されて来日し、函館の遺愛女学校で教鞭を執った。その後、1914年から1926年まで青山女学院院長を務め、教育の充実や組織の改革などに精力的に取り組んだ。1927年に青山学院と合同を果たした後は、青山学院高等女学部長、青山学院女子専門部長として教育活動に勤しんだ。

青山女学院校友会/1914(大正3)年

塚本はま(左)、中川まさご(右)

青山女学院代官山校舎/1922(大正11)年

1922年から高等女学部第二部の授業が行われた。

関東大震災

1923(大正12)年9月1日、関東大震災が発生した。東京や横浜をはじめ関東の諸地域は、地震とその後発生した大火災によって甚大な被害を受けた。

青山学院では、神学部校舎、中学部校舎(第2次ガウチャー・ホール)、大講堂(弘道館)、高等学部校舎(勝田館)など煉瓦造の建物のほとんどが倒壊した。青山学院の教職員や生徒・学生たちは、震災救護団を組織し、自校のみならず学外の被災者の救援にも努めた。校庭を開放して被災者へ食事を提供したほか、倒壊を免れた中学部寄宿舎を聖路加国際病院に貸し出し、入院患者や負傷者の収容・治療に協力した。市中では朝鮮人や社会主義者が暴動を企てているとの流言が飛び交っていたが、青山学院は朝鮮の人々を神学部寄宿舎に保護した。

青山女学院の木造校舎の多くは使用できたため、体育堂を開放して震災孤児を収容したほか、専攻科の裁縫研究科、家政科の生徒が仕立てた衣服類を被災者に提供した。しかし校舎が大破した代官山への移転計画は潰えた。

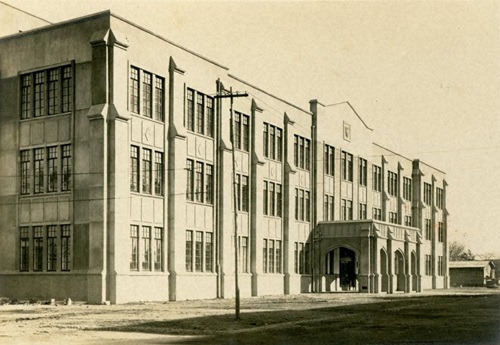

震災により、青山学院拡張事業や大学昇格計画を見直さざるを得なくなった。青山学院と青山女学院は復興を最優先課題と位置づけ、石坂正信院長、アイグルハート理事、スプロールズ青山女学院院長が渡米し、メソジスト監督教会に支援を要請した。その結果、罹災した日本のメソジスト教会と教育機関の復興資金として合計160万ドルが集まった。そのなかから、約50万円が青山学院の復興資金に充当され、校友の支援も合わせて高等学部校舎(現在の大学1号館)、中学部校舎(現在の大学2号館)、高等学部講堂が建設された。青山女学院では青山女学院校友会や在学生の保護者の協力を得て新たに体育堂が建設され、アメリカのメソジスト監督教会婦人外国伝道会社の寄付によって新校舎が完成した。

石坂 正信 Masanobu Ishizaka

石坂 正信 1860~1934(万延元~昭和9)

美會神学校と東京英学校で英語・英学を学び、1883年にジュリアス・ソーパーから洗礼を受けた。東京英和学校の教員や幹事を務めた後、留学のため渡米した。帰国後、青山学院で教鞭を執り、1906年に中等科兼高等科長、青山学院財団理事の要職に就いた。1921年、青山学院出身者として初めて院長に就任した。大正末期から昭和初期にかけて、震災からの復興などの多難な時期に院長として学校経営とキリスト教主義教育の両立を図り、青山学院の発展に尽力した。

倒壊した大講堂(弘道館)/1923(大正12)年

勝田館袂別式/1925(大正14)年

-

石坂正信院長(中央)、阿部義宗中学部長(左奥)、藪内敬之助高等学部長(左手前)、右は学生。

-

袂別式の全景。

震災救護団/1923(大正12)年

迷子収容所/1923(大正12)年

青山女学院は体育堂を迷子収容所とし、震災による孤児や迷子たちを保護・収容した。青山女学院の生徒たちは、教会、日曜学校協会と協力して祈りを捧げたり、讃美歌を歌うなどして過ごした。

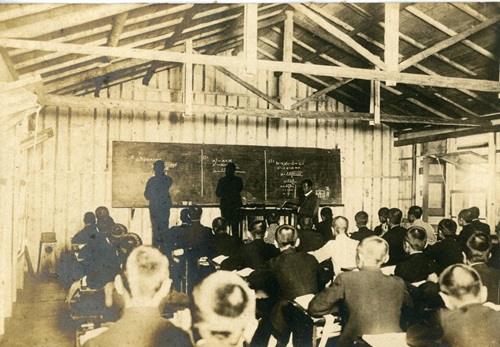

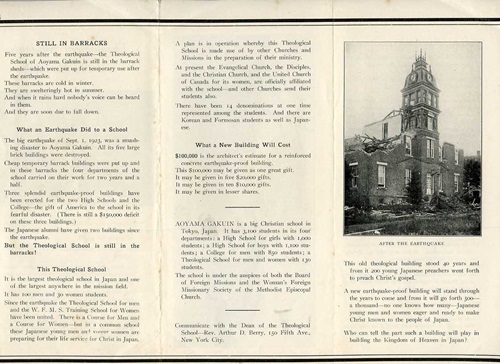

バラック校舎での授業風景/1923(大正12)年

バラックの建物は日照り続きの時期には塵埃が教室に入り、授業を中止せざるを得ないことさえあったという。

アメリカで配布された寄付を呼びかけるパンフレット/1923(大正12)年

メソジスト監督教会伝道局などの支援を得て、バラック教室を急造し、生徒・学生たちの学びを継続した。

復興落成記念メダル/1926(大正15)年

高等学部校舎、中学部校舎、高等女学部校舎が建設された際に作製されたメダル。

体育堂/1924(大正13)年

青山女学院創立50周年/1924(大正13)年

高等女学部校舎/1925(大正14)年

戦争と教育

青山学院と青山女学院の合同

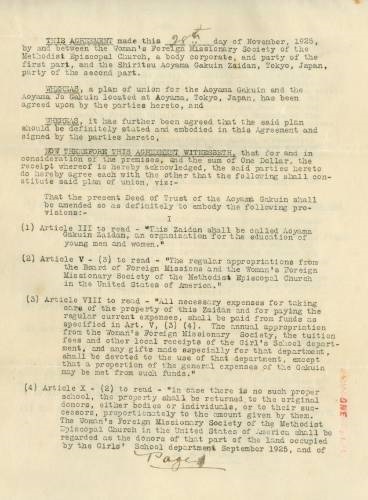

関東大震災からの復興は、青山学院と青山女学院の合同を促す重要な契機となった。1923(大正12)年9月、両学院の選出委員で構成された合同委員会は、経済的かつ合理的な学校運営を行うため、合同することが望ましいとの結論を出した。

1925(大正14)年11 月には、青山学院財団と、青山女学院の経営母体であるアメリカのメソジスト監督教会婦人外国伝道会社との間で「青山学院と青山女学院の合同計画に関する協定」が締結された。さらに1926(大正15)年1月の青山学院財団臨時理事会で両学院の合同が決議された。1927(昭和2)年3月に至り、青山学院は合同に伴う寄附行為の一部変更を文部省に申請し、同年4月、青山学院を「青年男女の教育機関」とする認可を得た。

合同後の青山学院は、中学部、高等学部、神学部の生徒約2100名、旧青山女学院の生徒約980名を加え、3000名を超える学生・生徒を擁する学校となった。青山女学院は青山学院高等女学部と改称され、アルバータ・B・スプロールズが部長に就任した。青山学院院長は、引き続き石坂正信が務めた。

その後、1929(昭和4)年1月、神学部に男子部と女子部を置くことが認可された。同年4月に高等学部と神学部の総合名称を専門部と称することとした。また同年には、校友の間島弟彦とその妻愛子の多大なる支援によって間島記念図書館が開館し、教育環境の充実が図られた。

1920(大正9)年に青山女学院英文専門科が廃止されたが、1927年頃から青山女学院校友会が中心となり、改めて女子専門学校を設置する運動が開始された。高等女学部専攻科を整理・拡充し、専門学校令にもとづく青山学院女子専門部を、1933(昭和8)年4月に開校した。

関東大震災からの復興を最優先課題とし、両学院の合同、諸施設の再建や新築に取り組んだ結果、復興事業の完成が近づいていた。

青山学院と青山女学院との合同に関する文書/1925(大正14)年

青山学院と青山女学院の合同に関する声明と要望書をはじめ、合同に至る経緯を示した文書が残されている。

中学部大講堂/1926(大正15)年

大講堂は建坪240坪の鉄筋コンクリート造平家建てで、校友会からの寄付によって建設された。

高等学部校舎/ 1926(大正15)年

高等学部校舎は鉄筋コンクリート造3階建て(延坪962坪)であった。現在の大学1号館。

中学部校舎/1926(大正15)年

中学部校舎は鉄筋コンクリート造3階建て(延坪1046坪)であった。現在の大学2号館。

アーサー・D・ベリー Arthur Daniel Berry

アーサー・D・ベリー 1872~1941

1895年シラキュース大学、1898年ドルー神学校を卒業し、1899年にアメリカのメソジスト監督教会ニューアーク年会で按手礼を受けた。1902年に来日した。1905年に青山学院神学部教授となり1908年から1931年まで神学部長を務め、教育と諸施設の拡充に尽力した。1915年シラキュース大学から名誉神学博士号を授与された。

神学部校舎/1931(昭和6)年

神学部長であったアーサー・D・ベリーは、阿部義宗中学部長と協力しながら、神学部校舎建設の募金運動を展開するためアメリカへ渡った。神学部校舎は1931年5月に完成した。1953年に、校舎建築に尽力したベリーの功績を讃えて、ベリーホールと名付けられた。現在の青山学院本部棟。

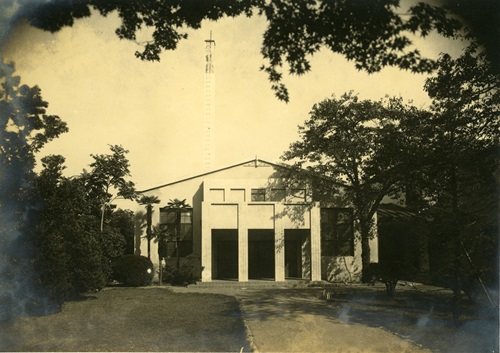

チャールズ・オスカー・ミラー記念礼拝堂/1931(昭和6)年

神学部校舎に併設された礼拝堂は、1931年春にニューヨーク州で逝去した故チャールズ・オスカー・ミラー夫人の遺志による寄付金によって建築された。これを記念し、同夫人の名を冠してチャールズ・オスカー・ミラー記念礼拝堂と名付けられた。

間島 弟彦 Otohiko Majima

間島 弟彦 1871~1928(明治4~昭和3)

学習院から東京英和学校に転じ、1890年に高等普通学部を卒業した。1891年に渡米してアルビヨン大学で2年間学んで帰国した。1898年に三井銀行に入行後すぐに頭角を現し、欧米諸国の視察や、横浜・大阪の支店長を歴任し、1918年に常務取締役に昇進した。同じ年、青山学院校友会の会長に就任し、1922年まで務めた。1923年に病気のため三井銀行を退職し、静養に努めつつも病躯を押して1924年に青山学院理事に就任した。病状は快方に向かうことなく、1928年3月21日に逝去した。

間島記念図書館/1929(昭和4)年

正面外観は関東大震災前の大講堂に倣いコリント式の円柱が並び、3階建ての延坪約460坪の鉄筋コンクリート造であった。書庫は約10万冊を所蔵できる広さを有し、院長室、本部事務室、応接室、図書館長室、研究室3室、大小の閲覧室、新聞雑誌閲覧室、婦人閲覧室、司書室などが設けられていた。現在の青山学院間島記念館。

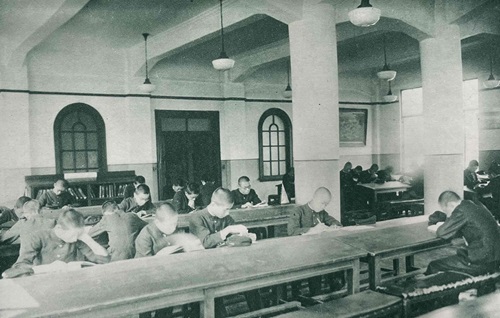

間島記念図書館の閲覧室

間島記念図書館の一般閲覧室で勉学に励む生徒。

昭和期の学生生活

明治期以来、青山学院では、文学会や体育会、さらに自治会といった各種の団体が活動していた。1916年に諸団体が統合して青山学院学友会が結成された。その後、1925年に学友会は中学部・高等学部・神学部の各学部に分かれて活動することとなった。高等学部学友会の英語部は、英語劇を開催したほか、各新聞社が後援した英語演説大会に出場して、優等の成績を収め「英語の青山」の評判を高めた。なお、日米戦争下の1942年11月23日、青山学院校友会合唱団(グリーンハーモニー)は、第16回大日本合唱競演会で、課題曲「不盡山を望みて」、自由曲「幸の国」を歌い、特賞を獲得して優勝した。また、1943年1月5・6日に第22回東京箱根駅伝競走が靖国神社・箱根神社往復で行われ、青山学院も出場し、11校のうち11位であった。この時初めて、青山学院が箱根駅伝に出場した。

青山学院の校歌は、1906年の第1回青山学院陸上運動会を契機として制定された。歌詞が戦時色に適せず、斉唱の機会が少なくなり、1939年に新校歌が制定された。校歌は、戦後改めて制定された。また、校歌とは別に、1929年に専門部の愛唱歌としてカレッジソングが作られ、現在も青山学院で広く歌い継がれている。

1927年の青山学院と青山女学院の合同に伴って、高等女学部は校旗・校章・制服を新たに制定した。1909年に青山女学院創立35周年を記念して制定した校旗・校章を改め、昭和天皇即位の大典に合わせ、急遽製作したものであった。制服は、1932年度の高等女学部新入生から着用が始まった。1933年に設立された女子専門部の服装は自由で制服はなかった。

1932年は東京英学校と美會神学校が合併してから50年の節目であった。10月31日から11月5日までの6日間にわたって青山学院創立50周年祝賀記念祭が挙行され、講演会、文芸会、運動会といった行事が盛大に催された。関東大震災からの復興を果たした青山学院は、伝統を振り返りながら、将来に向けたさらなる発展を目指して新たな一歩を踏み出していく。

購買部/1932(昭和7)年

購買部は1926年に設立された。文房具や教科書の販売のほか、手帳の発行なども担った。

1929年制定の高等女学部校旗/1929(昭和4)年

高等女学部正門と制服を着用した女学生/1932(昭和7)年

制服の制定は、外国人教員からアメリカで制服を着用するのは特殊な団体に限られるなどの反対があったが、1932年から着用が始まった。胸のネクタイ通しの頭文字AJGは、青山女学院のローマ字表記。

1938年製作の、青山学院高等女学部の生徒が着用したセーラー服

師範科会学生/1936(昭和11)年

1935年の文学部の設置を契機に師範科会が誕生した。同会は『師範科会報』を刊行して在学生同士の意思疎通や結束を強めようとした。

創立50周年記念正門アーチ/1932(昭和7)年

商科会/1935(昭和10)年

商科会は学生の親睦や商科の充実を図るために設けられ、『商科会々報』を発行した。前列左から大木金次郎高等商業学部教授、古坂嵓城高等商業学部長、尾崎茂高等商業学部教授。

運動会/1934(昭和9)年

高等女学部・女子専門部の運動会では、合同体操、90メートル競走、棒体操、障害物競走、学年対抗リレー、職員によるリレーなどが行われた。

青山学院緑岡小学校と緑岡幼稚園

青山学院の震災復興に尽力した石坂正信院長の退任後、1933(昭和8)年4月に阿部義宗が院長に就任した。阿部は、院長就任演説のなかで、青山学院の指導精神たるキリスト教主義教育の徹底のためとして、「先づ今日は、各学部の内容を充実させ、その精神の振作に力める事が肝要であると信じます。今日は、上に伸びる大学よりも、下に深く根底をおく初等教育の方が、急務であります。言ふまでもなく真の教育は根底から始めるのが大切であります。されば学院の急務は、幼稚園を設け、小学校を建て、幼児に基督教々育を徹底させるにありませう。斯くしてこそ青山学院の主義や精神を骨髄とせる人物が、始めて現れる」と述べている。幼児・初等教育機関を創設する方針を表明したものである。

阿部院長の教育理念に共鳴した校友の米山梅吉による積極的な財政支援を受けて、その計画は進展する。設置認可を得るため青山学院財団と別法人の青山学院小学財団を設置し、1937(昭和12)年に青山学院の敷地内に青山学院緑岡小学校が設立された。米山は自ら小学財団の理事長、校長に就任し、初等教育の充実に向けて尽力した。

同じ年、米山梅吉の妻春子の財政支援により、青山学院緑岡幼稚園が開園された。春子は園長に就任し、保育事業に力を注いだ。1899(明治32)年に青山女学院附属幼稚園が閉鎖されて以来、途絶えていた幼児教育が再び始まった。

このようにして、青山学院は、幼児教育、初等教育、中等教育、高等専門教育を行う総合的な学園となり、阿部院長が理想とする教育を実現する環境が整えられたのであった。

阿部 義宗 Yoshimune Abe

阿部 義宗 1886~1980(明治19~昭和55)

青森県弘前市に生まれ、母方の伯父にあたる本多庸一の薦めで、1905年4月に青山学院高等科に入学した。1908年に青山学院高等科、1912年に同神学科を卒業し、カナダのニュー・ウェストミンスター大学、アメリカのドルー神学校、ニューヨーク大学大学院で学んだ。1915年の帰国後は、青山学院教会牧師、青山学院高等学部教授、中学部長などを歴任した。1931年に青山学院神学部長、石坂正信院長の後任として1933年に院長となった。1939年に日本メソジスト教会監督に選任されたため、青山学院院長の職を辞した。

青山学院緑岡小学校/1937(昭和12)年

定員は1学年に男子40名、女子40名で6学年で480名とされた。

青山学院緑岡小学校最初の入学式で式辞を述べる米山梅吉校長/1937(昭和12)年

米山 梅吉 Umekichi Yoneyama

米山 梅吉 1868~1946(明治元~昭和21)

江戸芝田村町に大和高取藩士の和田竹造の三男として生まれた。三島長泉村の旧家である米山家の養子となる。1881年に沼津中学校に入学したが、その後単身東京に出て、1886年に東京英和学校に入学して英語を熱心に習得し、渡米してオハイオ・ウェスレアン大学やシラキュース大学などに学んだ。1895年帰国し、翌年に養家の米山春子と結婚した。1897年に三井銀行入行後は、累進して常務取締役となった。1924年に三井信託株式会社を創立して社長に就任した。校友として青山学院の拡張のため、校友会会長、理事、青山学院緑岡小学校の校長などを歴任し尽力した。

米山 春子 Haruko Yoneyama

海岸女学校・東京英和女学校で学び、1896年に青山女学院高等科を卒業し、米山梅吉(旧姓和田、米山家の養子)と結婚した。梅吉とともに和歌の道に親しみ歌人としても活動したほか、児童福祉事業への援助や母校の発展に尽力した。

青山学院緑岡小学校講堂/1938(昭和13)年

鉄筋コンクリート造の講堂兼体操場は、収容定員500名で、映写室、暗幕、スクリーンなども完備されていた。

青山学院緑岡幼稚園開園式/1937(昭和12)年

4月8日に行われた開園式の写真。前列左から4人目が園長の米山春子、その後列左から保母田中実枝、同岡本すみ子、主任の田村忠子。高等女学部を卒業した田村は、各教会の附属幼稚園で勤務するなど幼稚園教育の経験が豊富であった。

園庭で遊ぶ園児/1937(昭和12)年

青山学院緑岡幼稚園第1回卒園式/1938(昭和13)年

戦時下の青山学院

阿部義宗院長のもと、総合学園に成長した青山学院は、1935(昭和10)年に高等学部の英文科と英語師範科を文学部、高等学部の商科を高等商業学部に改組し、多摩川運動場を新設した。高等女学部・女子専門部のため1939(昭和14)年に建設されたプラット記念講堂は、生徒たちの祈りを捧げる格好の場となった。

1939年、日本メソジスト教会監督に選任された阿部の後任院長に、東奥義塾塾長の笹森順造が就任した。1937(昭和12)年に始まった日中戦争が泥沼化し、軍国主義の風潮が広まるなか、青山学院も時局への対応を迫られた。1941(昭和16)年2月にはアメリカの伝道局からの帰還命令を受け、教鞭を執っていた外国人宣教師たちが帰国を余儀なくされた。同年には有事即応の体制を確立するため青山学院報国隊と青山学院女子報国隊を組織し、従来の学生団体である学友会も報国団に改組した。

また、1941年には文学部に英語科第二部、高等商業学部に経済科、従来の中学部に第二中学部(いずれも夜間授業)を設置した。女子専門部に従来の家政科に加え、文科(3年制英文専攻)と家事専修科(1年制)を設置した。設置の趣旨は、「大東亜共栄圏」における英語の活用に役割を果たすことにあった。

笹森院長は、青山学院の宿願である大学の設立を目指していた。教養教育を充実させ、単科大学として宗教学、語学、経済学の各専攻を設けるという笹森院長の構想は、大東亜共栄圏の確立という国策に則りつつも、青山学院創設以来のキリスト教教育の伝統を生かそうとするものであった。だが戦時下において、こうした文系大学の設立は難しく、この構想は実らなかった。

青山学院外国人教師/1939(昭和14)年

青山学院の教育は、多数の宣教師や外国人教師に支えられていた。

笹森 順造 Junzo Sasamori

笹森 順造 1886~1976(明治19~昭和51)

1901年に飯久保貞次から受洗した。1905年に青森県立第一中学校、1910年に早稲田大学大学部政治経済科を卒業した。1913年に渡米し、デンバー大学大学院を修了したが、その後も同大学院で研究を続けた。帰国後の1922年に東奥義塾塾長に就任した。青山学院と東奥義塾は、同じメソジスト教会の学校として縁が深かった。それまで青山学院との関係がなかった笹森順造が院長に就任するにあたって、校友会会長の米山梅吉の主導があった。戦時下の青山学院をかつての本多庸一のように導く人物として期待された。就任後、大幅な人事異動を断行し、大学設立構想を表明した。戦後、衆議院議員、国務大臣、参議院議員などを歴任した。

御親閲式から帰校する中学部生徒/1939(昭和14)年

全国学生生徒代表御親閲式が5月22日に宮城前広場で開催された。青山学院からは中学部第5学年の80名が代表として参加した。全国から集結した生徒・学生は約32000名であった。

薙刀訓練をする女学生/1941(昭和16)年

銃後女性の意気昂揚を図るため、青山学院高等女学部に薙刀班が創設された。

チャールズ・ビショップ夫妻の帰国/1941(昭和16)年

1941年6月21日午前10時、チャールズ・ビショップ夫妻を乗せた駐日アメリカ大使館の車両を堵列して見送った。

エドウィン・T・アイグルハートの帰国/1941(昭和16)年

アメリカの伝道局からの帰還命令によって八幡丸で帰国するエドウィン・T・アイグルハートを見送るために集まった教職員と学生たち。

アジア・太平洋戦争と敗戦

1941(昭和16)年12月8日の日米開戦後、青山学院は寄附行為の変更を余儀なくされた。「青山学院ノ教育ハ永久ニ基督教主義ニシテ」で始まる条文は「青山学院ハ教育勅語ノ聖旨ヲ奉戴シテ」と始まる形に変更された。変更後も、青山学院ではキリスト教精神による人格の陶冶は維持されたが、当時の文教政策と形式面で妥協することによって、戦時を乗り切ろうとした。

また、日本基督教団は、教団教師養成機関である神学校の統合を図り、1943(昭和18)年に青山学院神学部男子部を日本東部神学校に、青山学院神学部女子部を日本女子神学校に合同した。青山学院は、美會神学校以来の神学部を失った。

学内では、笹森院長による学内人事をめぐる教職員の対立や、学生のストライキ未遂事件などが起こり、混乱が生じた。学内対立は、軍部や文部省からの干渉を呼んだ。笹森院長は1943年に辞職に追い込まれ、この廃校の危機を校友の国沢新兵衛が院長事務取扱として乗り切り、同年9 月に海軍中将の小野徳三郎が院長に就任した。

戦局は悪化し、繰り上げ卒業や徴兵猶予停止が発令され、学徒が出陣していった。文部省は「教育ニ関スル戦時非常措置方策」にもとづき、青山学院の専門部(文学部・高等商業学部)と関東学院の高等商業部を明治学院に合併するよう指示した。専門部を廃止した青山学院は、専門教育を存続するため、1944(昭和19)年に青山学院工業専門学校を開設した。

やがて本土への大規模空襲も激しさを増し、青山学院緑岡初等学校(「国民学校令」にもとづいて青山学院緑岡小学校から改称)の児童は疎開を余儀なくされ、緑岡幼稚園も休園となった。青山学院の授業は停止状態となり、校舎の転用なども行われた。

1945(昭和20)年5月25日夜の大空襲によって、青山学院の諸施設も炎の渦に包まれ、64棟の木造建築が焼失した。これは青山学院建築物の約7割に相当する甚大な被害であった。

8月15日、終戦の詔勅が放送される。明治以来の伝統を持つ青山学院は、この敗戦を焦土のなかに迎え、再生の日を期すことになる。

国沢 新兵衛 Shimbee Kunisawa

国沢 新兵衛 1863~1953(文久3~昭和28)

青山学院の前身である美會神学校の普通科、東京英学校の普通科で学んだ。1883年に工部大学校入学、1889年に帝国大学工科大学土木工学科を卒業した。1906年に南満洲鉄道株式会社の創立とともに理事となり、1908年副総裁、1917年から1919年まで理事長を務めた。笹森院長の辞任後、校友として難局を引き受け、院長事務取扱に就任した。その直後の陸軍による査察の際、老齢の体を押して生徒・学生の先頭に立って行進する国沢の姿が査閲官の心を動かし、廃校を免れたとの逸話がある。

小野 徳三郎 Tokusaburo Ono

小野 徳三郎 1882~1956(明治15~昭和31)

1899年に名古屋教会で洗礼を受けた。1905年海軍機関学校を卒業した。1909年に海軍大学校選科学生となり、1911年、海軍工機学校教官、砲術学校教官を務めた。1912年、海軍大学校機関学生及び同専修学生となる。1915年、佐世保海軍工廠造機部部員として勤務し、1918年から1921年までフランスに駐在する。帰国後、横須賀海軍工廠造機部長、広海軍工廠長、海軍工機学校長などを歴任した。1933年海軍中将に任じられ、1935年に予備役に編入された。キリスト教信徒として九段の富士見町教会に属していた。小野の院長就任は、文部省の担当者と相談の上、陸軍の圧迫を避けるために、海軍中将が適任とされたものであった。

青山学院校庭の防空壕堀り/1943(昭和18)年

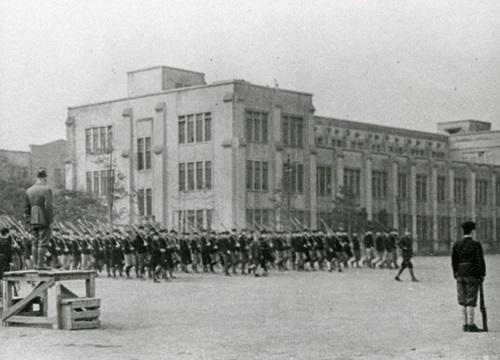

出陣学徒壮行会における青山学院の分列行進/1943(昭和18)年

1943年10月21日、明治神宮外苑競技場で出陣学徒壮行会が挙行され、青山学院も分列行進を行った。

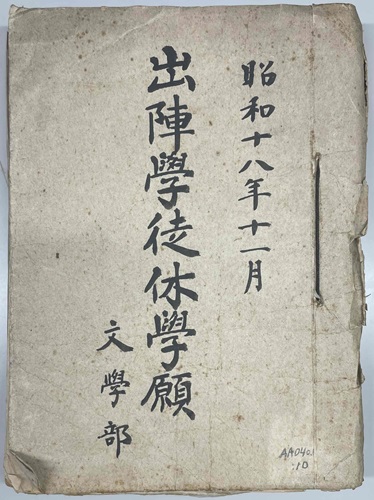

出陣学徒休学願/1943(昭和18)年

アジア・太平洋戦争の激化に伴い、1943年10月、文系の学生に対して、兵役法で認められていた徴集延期の制度が廃止され、学生たちは出征することになった。こうした学生たちの休学願が綴られている。

出陣学徒壮行会/1943(昭和18)年

青山学院校庭で行われた分列行進。同時に創立61周年記念祝賀式と出陣学徒仮卒業証書・仮修了証書授与式も挙行された。

緑岡初等学校児童の地方疎開/1944(昭和19)年

青山学院緑岡初等学校の児童200名は、1944年に静岡県伊豆湯ヶ島に、翌年にはそこから青森県弘前へと疎開した。

被災した構内。神学部校舎をのぞむ/1945(昭和20)年

緑岡初等学校校舎と初等学校講堂/1945(昭和20)年

間島記念図書館屋上から緑岡初等学校を見た写真。正面の建物は初等学校の講堂。

戦災を受けたプラット記念講堂/1945(昭和20)年

外壁のみ残った。

被災した中学部講堂内部/1945(昭和20)年