『写真に見る青山学院150年』【復興と発展の時代】

戦後復興と新学制

戦後復興

敗戦後、文部省は「新日本建設ノ教育方針」を発表し、戦時から平時への教育政策の転換と、「平和国家」建設に向けた新教育の実施を唱えた。連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)も非軍事化・民主化のための改革に着手し、軍国主義・超国家主義教育の禁止、教職追放、国家神道の廃止といった指令を発した。様々な制限の下でキリスト教主義教育を続けてきた青山学院は、敗戦という試練を境にその制限から解き放たれ、本来の国際主義的・自由主義的な教育理念にもとづき、新たな日本社会の建設に向けて歩み始める。

青山学院は1945(昭和20)年9 月17 日、工業専門学校、中学部、女子専門部、高等女学部の始業式を行い、授業を再開した。11月16日の第63回創立記念式では戦没・戦災死した校友・教職員・学生を悼み、12月20日のクリスマス音楽礼拝では戦後最初のクリスマスを祝った。小野徳三郎院長の辞任を受けて、1946(昭和21)年に第9代院長に就任した豊田実は、戦後復興を先導した。

1946年4月1日には、青山学院工業専門学校を青山学院専門学校、青山学院女子専門部を青山学院女子専門学校と改称した。また、青山学院小学財団を財団法人青山学院に合同し、青山学院緑岡初等学校を青山学院初等部として引き継いだ。

アメリカのメソジスト教会からの支援も復活し、多額の資金が寄せられた。1946年8月にはエドウィン・T・アイグルハートとローランド・R・ハーカー、10 月にはアリス・チニー、1947(昭和22)年1 月にはバーバラ・M・ベイレーといった宣教師たちが再来日し、再び青山学院で教え始めた。

戦災や敗戦による荒廃と混乱、戦後の物資欠乏と激しいインフレにもかかわらず、青山学院には多くの学生・生徒が集まり、焼け跡のなかでよく学び、よく遊び、新しい教育を受けたのであった。

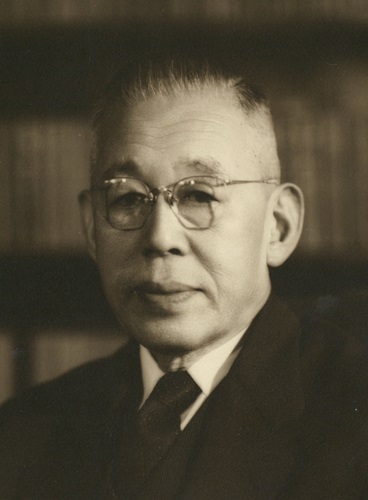

豊田 実 Minoru Toyoda

豊田 実 1885~1972(明治18~ 昭和47)

青山学院高等科在学中、カナダ・メソジスト教会の麻布教会で高木壬太郎から洗礼を受ける。1909年高等科、1912年神学科を卒業した。1916年東京帝国大学文科大学英吉利文学科を卒業後、同大学院に進み英語・英文学を研究、1929年文学博士の学位を授与される。1925年九州帝国大学文学部教授に就任、1945年定年退官。1946年から1955年まで青山学院第9代院長、1949年から1952年まで青山学院大学初代学長を務めた。

焼失を免れた間島記念図書館/1945(昭和20)年

焼夷弾の直撃を受けて3階の大屋根が抜け落ちたものの建物の焼失を免れ、蔵書もほぼ無事であった。右奥は焼失した緑岡初等学校校舎・講堂。

焼け跡のなかの中学部生徒/年代不詳

厳しい戦争終結後、生徒の表情は明るい。

戦後間もない教室/年代不詳

外壁のみ残ったプラット記念講堂前でボール遊びをする女子生徒/年代不詳

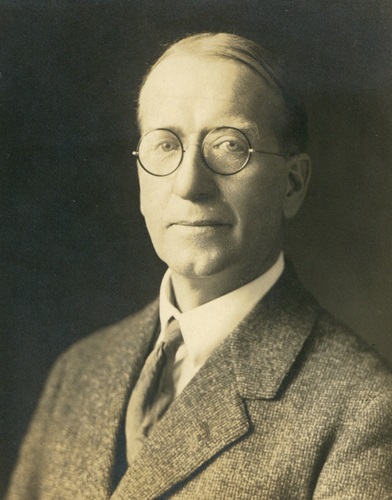

エドウィン・T・アイグルハート Edwin Taylor Iglehart

エドウィン・T・アイグルハート 1878~1964

コロンビア大学、ドルー神学校を卒業後、1904年にメソジスト監督教会宣教師として来日し、長らく青山学院で教えた。青山学院文学部副部長兼高等商業学部副部長を1940年に辞職し、宣教師への帰還命令を受けて1941年6月に帰国した。戦後、宣教師の来日が可能になると、1946年8月に再来日し、弟のチャールズ・W・アイグルハートらとともに青山学院の復興と教育に尽力した。

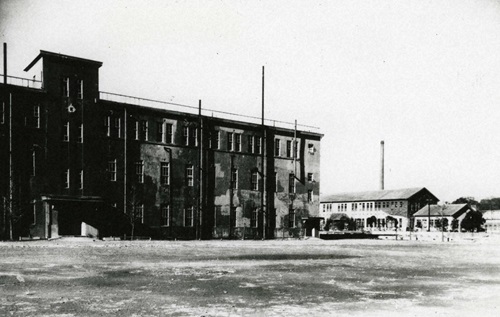

青山学院専門学校横須賀分校4号館/1947(昭和22)年

アメリカ海軍横須賀基地司令官ベントン・W・デッカーと、その意向を受けたメソジスト教会の従軍牧師リッカーの斡旋によって、青山学院はアメリカ海軍が戦後に管理していた横須賀の海軍工機学校跡地を借用した。1947年、土木科、建築科、機械科をここに移転して、青山学院専門学校横須賀分校を開校した。

学制改革・学校法人青山学院の発足

1947(昭和22)年3月31日の教育基本法と学校教育法の公布を受けて、青山学院は新学制への転換を図ることになる。しかし同年には、理事長に復帰していた万代順四郎が公職追放・教職追放を受け、辞職を余儀なくされた。そこで真鍋頼一が理事長に就任するとともに、1948(昭和23)年に青山学院復興局が設置された。復興局は復興計画を策定し、校地の南東にあった東京農業大学跡地を購入して中等部校舎を新設するなど、新学制に移行した各設置学校の校舎を整備していった。

1950(昭和25)年施行の私立学校法は、私立学校の経営主体を学校法人と規定した。そこで財団法人青山学院は、1951(昭和26)年に学校法人へと移行した。「学校法人青山学院寄附行為」第4条の「青山学院の教育は、永久に基督教の信仰に基いて、行われなければならない」という条文は、若干の字句の修正を経て「青山学院の教育は、永久にキリスト教の信仰に基づいて、行わなければならない」として、2024年現在も引き継がれている。

校舎の整備が一段落した1952(昭和27)年、復興局は閉鎖され、公職追放を解除された万代が財務理事に就任した。万代は十年計画委員会を組織し、青山学院の経営の安定と発展を目指して、復興事業を進めていった。また、1953(昭和28)年に東京通信工業株式会社(現、ソニー株式会社)の取締役会長に就任した万代は、1954(昭和29)年から青山学院に対して、同社の株式を中心とする多額の資産を寄付した。かつて苦学生として青山学院で学生時代を過ごした万代は、自身と同じ境遇にある後進のために、青山学院奨学基金を設定したのである。1959(昭和34)年に万代が亡くなると、この基金は万代奨学基金と改称され、学生への奨学金は万代奨学金と命名された。万代の意志は今日では、「万代基金」として形を改め、青山学院の発展を支えている。

万代 順四郎 Junshiro Mandai

万代 順四郎 1883~1959(明治16~ 昭和34)

1901年青山学院中等科4年に入学、苦学のかたわら三田教会の三谷雅之助から受洗した。1907年高等科卒業後、三井銀行に入行、校友の米山梅吉の薫陶を受けて昇進を重ね、1937年三井銀行取締役会長、1945年帝国銀行取締役会長に就任。1947年公職追放を受けた後、東京通信工業株式会社(現、ソニー株式会社)の草創期に携わり、1953年から1959年まで会長を務めた。米山と同じく校友として青山学院を支え、1939年から1943年、1945年から1947年まで理事長、1952年から1959年まで財務理事を歴任して復興事業を推進したほか、万代奨学基金を残した。

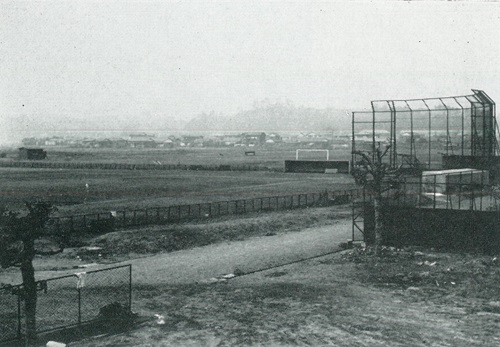

東京農業大学跡地/1948(昭和23)年

1898年に常磐松に移転してきた東京農学校は、1925年に大学令による東京農業大学へと発展した。しかし、1945年5月25日の空襲によりほとんどの校舎を失ったため、世田谷区の陸軍機甲整備学校跡地に移転した。青山学院は1948年7月、南東に接していたこの6591坪の土地を1500万円で購入し、中等部の校舎を建設した。

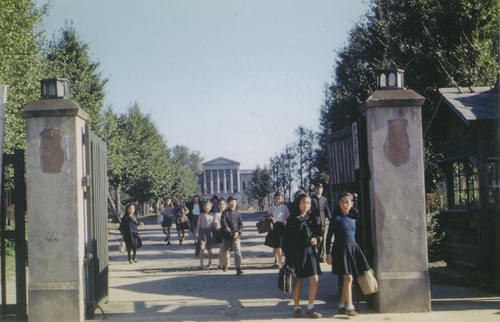

青山学院正門/1948(昭和23)年

1948年に来日した宣教師ジョン・モスが撮影したカラー写真。

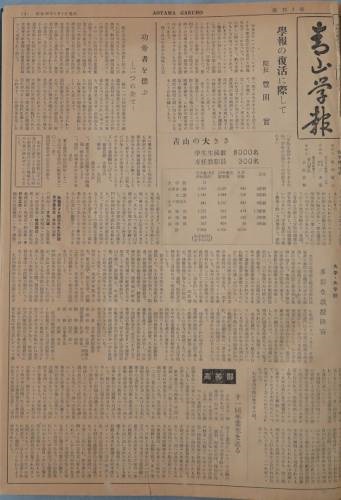

『青山学報』復刊第1号/1953(昭和28)年

『青山学報』は1942年1月発行の第170号から『青山学院報』と改題され、1943年10月の第176号をもって発行を中断していた。1953年6月に復刊第1号が発行された。『青山学報』は、学院全体の広報誌として現在も発行されている。

青山学院校友会館/1955(昭和30)年

1902年創立の青山学院校友会と青山女学院校友会(1951年青山学院女子部校友会と改称)は、青山学院の各部が男女共学制に移行したことを受けて、合同を計画した。1955年には空襲で焼失した青山学院校友会館を協力して再建し、1956年に青山学院校友会として合同が実現、万代順四郎が会長に就任した。この校友会館は1963年に取り壊され、校友会は1968年青山学院会館に移転する。

青山学院航空写真/1958(昭和33)年

北西から南東方面に向けて撮影。

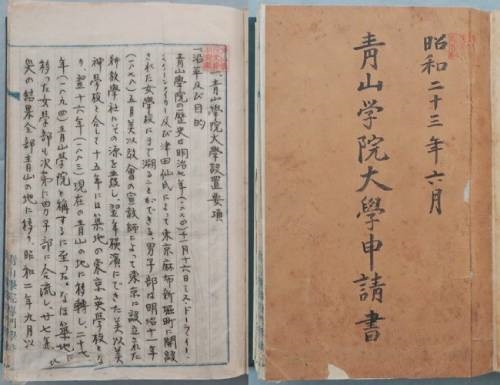

青山学院大学の設置

学制改革によって各地に新制大学が生まれるなか、青山学院も戦前からの悲願である大学設立に着手し、1949(昭和24)年4月1日、青山学院大学が開校した。初代学長は豊田実院長が兼任し、文学部(基督教学科、英米文学科)、商学部(商学科)、工学部(土木専修、機械専修)から構成された。1950(昭和25)年には、横須賀に置かれていた工学部を関東学院大学工学部に合同・移管するとともに、文学部教育学科を置き、さらに文学部と商学部に夜間開講の第二部を開いた。1953(昭和28)年には商学部、商学部第二部を経済学部、経済学部第二部と改称して経済学科を新設し、1959(昭和34)年には法学部(法律学科)を設置する。学生数は開校した1949年の978 名に対して、10 年後の1959 年には7748 名に達した。

大学院についても、修士課程は1952(昭和27)年度の文学研究科英米文学専攻、博士課程は1959年度の文学研究科英米文学専攻、聖書神学思想専攻の設置以降、学部・学科の増設に伴い充実していった。横須賀の工学部の移管後、大学の主な施設としては大学東校舎(現、大学1号館)、西校舎(現、大学2号館)、間島記念図書館、旧神学部校舎などがあるに過ぎなかった。1954(昭和29)年に世田谷区玉川中町2丁目に玉川グラウンドを開場、1955年(昭和30)年に間島記念図書館を増築、1957(昭和32)年に大学院南棟(大学3号館)、大学院北棟(大学4号館)、1959年に大学5号館、大学6号館を建設し、学生数の増加に対応した。

戦前の男女別学の教育を受けてきた開校時の学生たちにとって、男女共学のなかの学生生活は期待と戸惑いに満ちたものであったが、1950年に発足したアドバイザー・グループ制度を通じて教員・学生の交流が図られた。全学生・全教員からなる青山学院大学学友会では、各部が文化・体育方面の活動に取り組んだ。1951(昭和26)年に置かれた大学宗教主任を中心に、宗教教育も熱心に行われた。

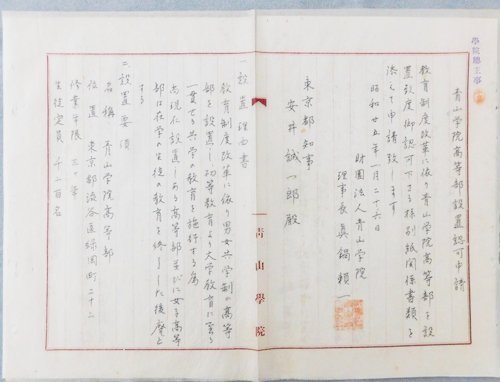

青山学院大学申請書/1948(昭和23)年

当初は青山学院専門学校と青山学院女子専門学校の統合による大学昇格が目指されていたが、申請の過程で、男子の専門学校のみを大学に改組することになった。

古坂 嵓城 Ganjo Kosaka

古坂 嵓城 1888~1974(明治21~ 昭和49)

1889年ジュリアス・ソーパーから受洗。1911年青山学院高等科卒業、1919年オハイオ・ウェスレアン大学卒業、1923年コロンビア大学大学院修了。同年青山学院高等学部教授に就任し、高等学部長、文学部長、高等商業学部長、女子専門部長を歴任。戦後も女子専門学校長、大学商学部長を経て、1952年大学第2代学長、1956年第10代院長、1971年理事長に就任し、青山学院の復興と発展を支えた。

青山祭/1954(昭和29)年

青山学院創立80周年を記念して、大学、大学第二部、女子短期大学による記念祭として、1954年に第1回青山祭が開催された。

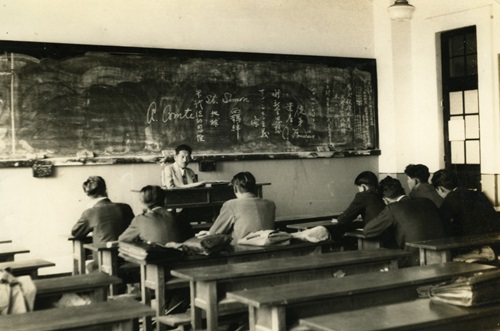

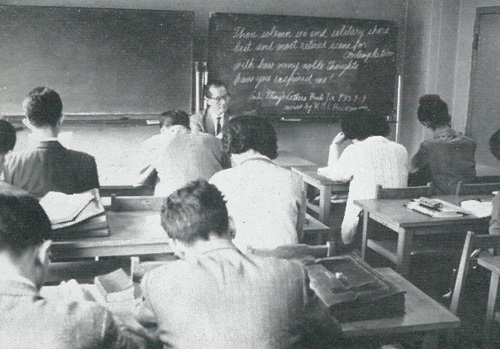

大学の授業/1955(昭和30)年頃

中央の男性は、後に学長、院長、理事長を務める経済学部の大木金次郎教授。

間島記念図書館の大閲覧室/1955(昭和30)年

間島記念図書館は1955年に増築され、各種の閲覧室などが整備された。

大学3号館(右)、大学4号館(左)/1957(昭和32)年

1957年、教員の研究室などが置かれた大学院南棟(現、大学3号館)と、大講義室などが置かれた大学院北棟(旧、大学4号館)が設置された。

大学5号館(右)、大学6号館(左)/1959(昭和34)年

1959年の法学部の設置にあたり、同年に建築された。この完成に伴い、大学1号館から6号館の号館名が付けられた。

野外礼拝/年代不詳

左から気賀重躬、メアリー・B・オールドリッジ、大学宗教主任のテオドール・エッケル。

大学1号館/1958(昭和33)年

1926年に完成した高等学部校舎(現、大学1号館)と中学部校舎(現、大学2号館)は、戦後にはそれぞれ専門学校校舎、男子高等部校舎を経て、大学東校舎、西校舎となった。

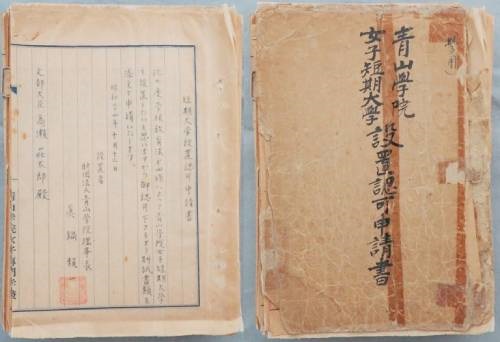

青山学院女子短期大学の設置

連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)の下に置かれた民間情報教育局(CIE)と、女子高等教育の発展を志していた日本の女子専門学校関係者の提言によって、1949(昭和24)年の学校教育法改正では短期大学の設置が暫定的に認められた。青山学院女子専門学校も、青山女学院英文専門科(1903 ~ 1920 年)、青山学院女子専門部(1933 ~1946 年)として培ってきた女子高等教育の伝統をふまえて、短期大学への昇格を計画した。

1950(昭和25)年4月1日、青山学院女子短期大学が開校した。初代学長には向坊長英が就任し、文科(国文専攻・英文専攻)と家政科を設置した。戦後に男女共学を導入した青山学院の各部に対して、唯一女子のみを対象としており、学則第1条では「この大学は青山学院にある初等部から大学にいたる各部と相たずさえ基督教の精神にしたがつて女子の教育に専念する。即ち女性本来の特質をみがき、清らかな人格をきずくと共に高く香わしい教養と実際に役立つ専門の学芸とを授けて愛と奉仕に生きる人物を育てることを目的とする」と謳われている。

校舎は女子専門学校の本館(1949年竣工)と別館(1948 年竣工)を引き継いだ。1951(昭和26)年には、校友やアメリカのメソジスト教会婦人外国伝道会社からの寄付をもとに、プラット・スプロールズ講堂と学生寮であるシオン寮を整備した。大学と同様に学友会やアドバイザー・グループが設けられ、体育大会にあたるプレイデイも開催された。

教育内容への高い評価を背景に、1958(昭和33)年には短大を4年制の女子大学や、青山学院大学に置く女子学部へと改組する構想が出されたが、実現しなかった。短期大学制度が1964(昭和39)年に恒久化されるなか、青山学院女子短期大学は国内有数の短期大学として発展していった。

青山学院女子短期大学設置認可申請書/1949(昭和24)年

男子の専門学校との統合による大学昇格を1948年に断念した後、青山学院女子専門学校は短期大学への昇格に方針を転換し、1949年に設置認可申請を行った。

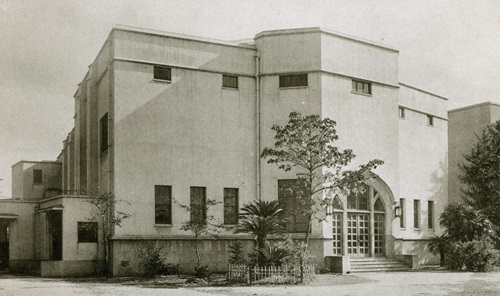

女子短期大学本館/1949(昭和24)年

女子専門学校本館として竣工した当時の写真。1950年から女子短期大学本館となった。

プラット・スプロールズ講堂/1951(昭和26)年

1939年に高等女学部と女子専門部の講堂として建てられたプラット記念講堂は、1945年の空襲により外壁を残して大破した。両部の後継である女子高等部と女子短期大学と、共学の高等部の講堂として1951年に再建され、戦前に青山女学院長などを歴任したアルバータ・B・スプロールズの功績を記念して、プラット・スプロールズ講堂と命名された。

シオン寮

-

第一寮/1956(昭和31)年

-

第二寮/1956(昭和31)年

1951年、青山学院女子短期大学は八幡通りを挟んで西側にある渋谷区金王町に、金王寮を建築した。翌1952年には、寮監の川尻知恵によってシオン寮と命名された。地方からの入寮希望者の増加を受けて、この寮をシオン第一寮と改称し、1955年にシオン第二寮を建築した。

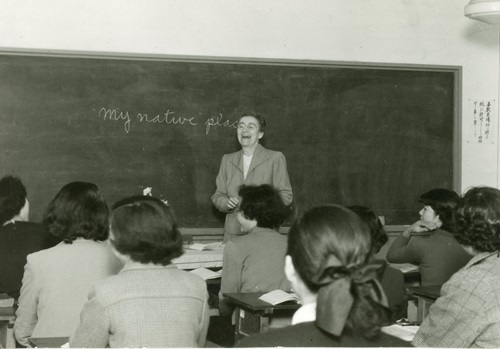

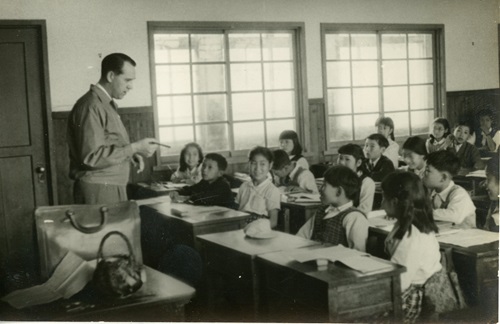

文科英文専攻の授業/1955(昭和30)年頃

中央の女性は、戦前に神学部副部長を務め、1946年に再来日し、女子短期大学副学長を務めたアリス・チニー教授。

文科国文専攻の授業/1955(昭和30)年頃

中央の男性は、書誌学者として著名な川瀬一馬教授。

家政科の調理の授業/1954(昭和29)年

青山学院高等部の設置

新学制の施行に伴い、青山学院中学部は青山学院高等部、青山学院高等女学部は青山学院女子高等部と改称し、1948(昭和23)年度から新制高等学校として開校した。さらに、青山学院専門学校横須賀分校の敷地を利用して、男子のみの青山学院第二高等部も開校した。第二高等部には1948年に夜間部が、1949(昭和24)年に昼間部が設置されたが、1950(昭和25)年の大学工学部の廃止に伴い廃校となり、教職員や生徒は横須賀学院に引き継がれた。

一方、男女共学のもと学んできた青山学院中等部生の進学を控えて、高等部と女子高等部は共学化に向けて協議を行い、1950年度から両部の募集を停止し、新たに共学の高等部を開校することが決まった。そこで高等部は男子高等部と改称し、女子高等部とともに在校生が卒業した1952(昭和27)年3 月をもって廃校した。

1950年4月1日、青山学院高等部が開校した。女子高等部の校舎を引き継いだが、初年度は女子高等部の2 年・3 年が残っていたため3 階で授業を行った。3学年が揃う1952年にはこの北校舎に加えて、南校舎を新築した。また、1951(昭和26)年には女子短期大学や女子高等部と共用のプラット・スプロールズ講堂を整備し、1958(昭和33)年には高等部体育館を建築した。

高等部には開校初年度から生徒会が設置され、その機関紙として『青山学院高等部新聞』が発行された。礼拝などのキリスト教主義にもとづく儀式や教育活動も盛んに行われた。設置当初から、男女共学の高等学校として高い人気を博した。

高等部校舎と生徒/1949(昭和24)年

1926年に竣工した青山学院中学部の校舎で、その後継の青山学院高等部、男子高等部が使用した後、大学西校舎となり、現在は大学2号館となっている。これは男子のみの高等部の写真である。

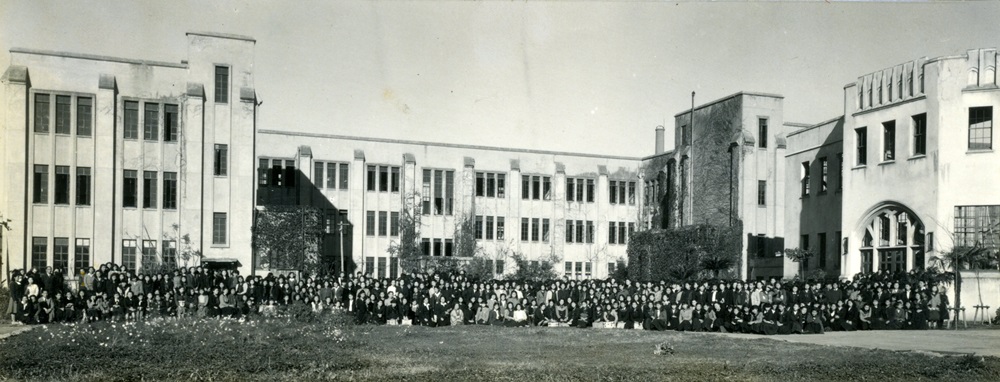

女子高等部校舎と生徒/1950(昭和25)年

1925年に竣工した青山女学院高等女学部の校舎で、その後継の青山学院女子高等部に引き継がれ、1950年からは共学の青山学院高等部の校舎となった。高等部の新校舎建設に伴い、2010年に解体された。

青山学院高等部設置認可申請書/1950(昭和25)年

設置理由書には「男女共学制の高等部を設置し、初等教育より大学教育に至る一貫せる共学の教育を施行する為」と書かれている。

左から間島記念図書館、女子短期大学本館、高等部校舎、高等部木造校舎/1950(昭和25)年

1950年には普通教室3室と生徒会室からなる木造2階建ての木造校舎も建築された。

高等部南校舎/1952(昭和27)年

1952年竣工。北校舎と同じく、新校舎建築のため2008年に解体された。

高等部礼拝/1952(昭和27)年

プラット・スプロールズ講堂で行っていた礼拝の様子。女子短期大学、女子高等部、共学の高等部の講堂、礼拝堂として1951年に再建され、1969年に青山学院講堂が完成した後は高等部の専用となった。2012年に解体されるまでPS講堂の略称で親しまれた。

高等部門と高等部体育館/1958(昭和33)年

青山学院中等部の設置

9年間の義務教育や男女共学を求める学制改革に対応するため、1947(昭和22)年4 月1 日、青山学院中等部が開校した。豊田実院長の意向を受けて、中等部は既存の各部に由来しない新たな学校として、当初から男女共学を実施した。青山学院の伝統的な校風への期待から、初年度には募集定員150名に対して志願者数が1317名に上ったため、定員を増やして260 名の生徒を受け入れた。

開校時、中等部には専用の校舎がなく、1947年には高等女学部校舎の3階と中学部の理科室、1948(昭和23)年には専門学校校舎の3階を教室とした。ようやく1949(昭和24)年に、東京農業大学跡地に中等部校舎を新築して移転することができた。『青山学院新聞』第24 号(1949 年5 月15 日刊行)は、「自分達だけの広い校舎と校庭を与えられた生徒一同は、のびのびと明るい気持で勉強し、スクールライフを楽しんでいる」と校舎の完成を伝えている。放射第22号線(六本木通り)と首都高速3号渋谷線が構内を通過する1964(昭和39)年まで、この校舎は使用された。

中等部では一般の中学校教育に加えて、キリスト教主義教育の一環として聖書の授業が設けられ、さらに毎日の礼拝も行われていた。1950年代には夏期学校として、山中湖畔の宗教キャンプ、奥日光の高原学校、網代の水泳学校が恒例行事として行われた。1959(昭和34)年の青山学院創立85周年記念事業によって、1960(昭和35)年には中等部山中寮が設置され、1997(平成9)年の閉鎖まで校外学習に利用された。

間島記念図書館屋上から見た中等部の新築工事/1949(昭和24)年

中等部校舎は、青山学院の南東に接していた東京農業大学跡地に建築された。焼け残った東京農業大学の横井講堂(右端)は中等部講堂に、図書館書庫(中央)は中等部図書館・書庫に改修して使用した。

中等部講堂/年代不詳

横井講堂を改修した中等部講堂のポストカード

中等部校舎/1949(昭和24)年

3学年が揃う1949年度に、この木造2階建ての校舎が建設され、全生徒を収容できるようになった。

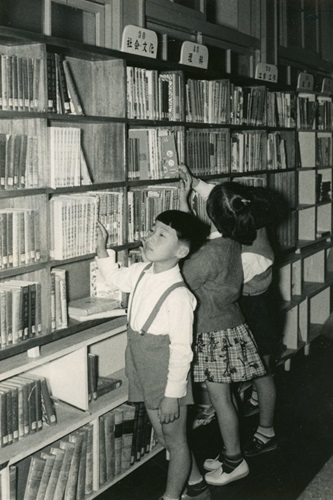

中等部図書館・書庫/1955(昭和30)年

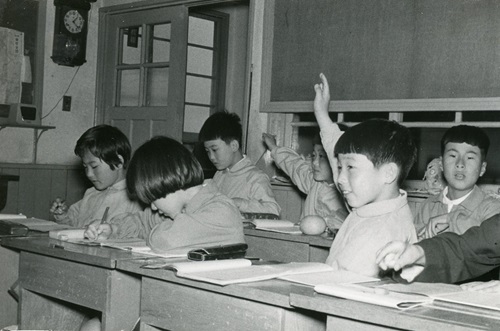

中等部の授業/1949(昭和24)年

図書館ロビー/1956(昭和31)年

山中湖畔の宗教キャンプ/1956(昭和31)年

中等部山中寮/1960(昭和35)年

青山学院初等部の設置

1937(昭和12)年に校友の米山梅吉の支援によって設置された青山学院緑岡小学校は、1941(昭和16)年の国民学校令施行に伴い青山学院緑岡初等学校と改称し、疎開先の青森県中津軽郡船沢村で敗戦を迎えた。疎開から戻った緑岡初等学校は校舎を焼失していたため、高等女学部校舎の4教室を借りて1945(昭和20)年11月15日に授業を再開した。この頃、病魔に侵されていた米山であったが、緑岡初等学校を存続させるため、その経営を青山学院小学財団から財団法人青山学院に引き継がせるまでを見届けた。

青山学院は米山の志を受け継ぎ、1946(昭和21)年4月1日、青山学院初等部を開校した。開校時は校舎を欠いており、間島記念図書館や青山学院本部礼拝堂脇の控室、内部を焼失した講堂に教室を配置し、9月から中学部校舎の3階に全学年が移った。1947(昭和22)年度には国民学校令に代わって学校教育法の定める小学校となる。ようやく1949(昭和24)年度に初等学校跡地に建てられた木造2階建ての校舎を使えるようになった。

1955(昭和30)年から3学級制を導入し、桜組、梅組に桃組が加わった。児童数の増加に従い、1956(昭和31)年には鉄筋コンクリート造3 階建ての新校舎を建築、1958(昭和33)年にはその校舎に6教室を増築した。

1952(昭和27)年には内部を焼失した講堂を改修、米山記念講堂と命名し、全学年礼拝が可能となった。聖書の授業や英語の授業も実施され、青山学院のキリスト教主義教育の根底を形作った。また、1953(昭和28)年には初等部ラグビー部「コアラーズ」が、1956年には初等部聖歌隊が発足するなど、授業以外のクラブ活動や行事も、今に至る初等部の教育の特徴として盛んに行われた。

初等部運動会/1948(昭和23)年

宣教師ジョン・モスが撮影したカラー写真

初等部校舎と休憩時間の運動場/1949(昭和24)年

英語の授業/1949(昭和24)年

米山記念講堂/1953(昭和28)年

1952年に改修・命名された米山記念講堂。1958年には児童数の増加に対応するため増改築された。

初等部新校舎/1956(昭和31)年

1956年に竣工した鉄筋コンクリート3階建ての校舎で、従来の校舎と併用された。1958年には写真左側に6教室が増築された。初等部の常磐松への移転後、女子短期大学の校舎に転用された。

初等部聖歌隊/1957(昭和32)年

算数の授業/1958(昭和33)年

初等部図書室/1958(昭和33)年

給食/1958(昭和33)年

初等部では1947年から、独自の学校給食を開始した。

高度経済成長期の学院の拡充

高度成長と青山学院

戦災からの復興を果たした青山学院は、1960(昭和35)年に第11代院長に就任した大木金次郎院長のもと、日本の高度経済成長の波に乗って拡充を進めていく。大木院長は青山学院における一貫教育の強化を目指して、1961(昭和36)年の青山学院幼稚園の設立や、1965(昭和40)年の理工学部の設置と廻沢(世田谷)キャンパスの開学に象徴される学院の総合学園化を実現した。

1964(昭和39)年の東京オリンピック開催は、青山学院周辺の環境を急速に変化させた。青山通り(放射第4号線)の拡張に伴い校地の一部を譲渡し、1962(昭和37)年に新たな正門を設置し、道路に面して1961年に学生会館(大学7号館)、1964年に青山学院記念館を建設した。また、構内を六本木通り(放射第22号線)と首都高速道路3号線が通過する計画に対して、南方の常磐松の土地を入手していた青山学院は、校地の分断を避けるため関係官庁に働きかけた。その結果、道路を地下に通すため1964年に青山トンネルが開通し、その地上にはグラウンドとテニスコートが設置され、常磐松に初等部の校舎が移転した。

創立90周年を迎える1964年には、青山学院の建学の精神を再確認し、キリスト教主義にもとづく教育を明文化するため、以下の「青山学院教育方針」が制定された。

青山学院の教育は

キリスト教信仰にもとづく教育をめざし、

神の前に真実に生き

真理を謙虚に追求し

愛と奉仕の精神をもって

すべての人と社会とに対する責任を

進んで果たす人間の形成を目的とする

90周年記念事業では、青山学院宗教センターの設置や、学生数の増加に伴い狭隘となっていた各部の校舎の新設も進められた。

大木 金次郎 Kinjiro Oki

大木 金次郎 1904~1989(明治37 ~平成元)

1929年青山学院高等学部商科、1931年オハイオ・ウェスレアン大学経済学部を卒業、1932年コロンビア大学大学院でマスター・オブ・アーツの学位を受け、青山学院高等学部商科教授に就任。学内対立により1943年辞職するも、1949年青山学院大学の開校に伴い商学部教授として復帰、商学部長、経済学部長を経て、1958年大学学長、1960年学長兼任のまま院長に就任した。1975年院長兼理事長に就任し、1989年に死去するまで、大学の学部・学科の増設、世田谷・厚木キャンパスの開学や、総合学園としての青山学院の拡張を主導した。学外でも文部省の私立大学審議会会長、日本私立大学連盟会長、キリスト教学校教育同盟理事長などの要職を歴任し、私立学校の発展に尽くした。

青山学院正門/1962(昭和37)年

東京オリンピックの開催を控えた青山通り(放射第4号線)の拡張に伴い、1962年に従来の正門を撤去し、現在の正門を設置した。

綱島グラウンド/1963(昭和38)年

1961年、横浜市港北区綱島に綱島グラウンドが開場した。野球場、ラグビー場、陸上競技場、サッカー場、馬場、バスケットボール、バレーボール、テニスのコートなどを備え、相模原キャンパスの開学に先立ち2001年に閉所するまで大学の体育活動の拠点として使用された。

青山学院記念館(左)、学生会館(大学7号館)(右)/1964(昭和39)年

1961年に食堂、購買部や学友会各部の部室などが置かれる学生会館(大学7号館)、1964年に式典や体育の授業、体育会各部の活動などに利用される青山学院記念館が建設された。

青山学院創立90周年記念式典/1964(昭和39)年

1964年11月16日、青山学院記念館で開催された式典。

初等部校舎/1964(昭和39)年

青山学院は南方に隣接する常磐松町のうち、旧小松輝久侯爵邸など約3000坪の買収を1959年に完了した。青山トンネルの開通に合わせて工事を進め、1964年に初等部校舎が新築された。

航空写真/1964(昭和39)年

ウェスレー・ホール/1968(昭和43)年

1965年に設置された青山学院宗教センターの事務室や集会室、談話室などを置く建物として、1968年にウェスレー・ホールが完成した。

中等部本館/1966(昭和41)年

青山トンネルが講堂やグラウンドを貫通することになった中等部も、1964年に旧初等部校舎に仮移転して新校舎を建設した。本館と別館は1965年に完成し、1966年から利用した。1980年に西校舎(短大体育館)が完成した後、本館は本校舎、別館は東校舎と称された。

青山学院幼稚園の設置

1937(昭和12)年に開園した青山学院緑岡幼稚園は、戦局の悪化に伴い1944(昭和19)年に休園となり、1945(昭和20)年5月25日の空襲によって園舎を焼失した。戦後も幼稚園は休園となったままだったが、1950(昭和25)年には豊田実院長の提案を受けて、幼稚園の再開が理事会で承認された。しかし、その後も他の設置学校の復興が優先されたため、幼稚園の再開は翌年断念された。

1960(昭和35)年に就任した大木金次郎院長は、幼稚園から大学院に至る一貫教育を実現するため、1961(昭和36)年4月1日に青山学院幼稚園を設置し、自ら園長に就任した。初年度は1年保育の年長組1組と2年保育の年中組2組、各組男女各10名の計60名を募集し、主事の南澤志げと教諭3名、事務職員1名が保育した。専用の園舎が完成していなかったため、大学地下食堂のロビーを仮保育室にあてていた。

幼稚園は1962(昭和37)年1月から新園舎に移った。1階には遊戯室、保育室、給食室、事務室などが、2階には園長室、職員室、会議室などが置かれ、3階は大学と女子短期大学のピアノ練習室や音楽研究室として使用された。園庭にはブランコなどの遊具のほかに、草花や樹木が緑豊かに植えられ、園児たちは自然の恵みのなかでよく遊んだ。

春・秋の遠足や、年長組の軽井沢キャンプ、園庭での運動会など、幼稚園では多彩な行事が行われた。毎朝の礼拝や、イースター礼拝、母の日礼拝、収穫感謝礼拝、クリスマス礼拝といった各種礼拝、日々の遊び・生活を通じて、キリスト教主義の保育が実践された。

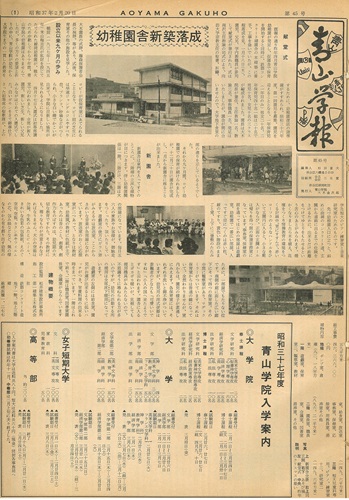

幼稚園舎の落成を伝える『青山学報』/1962(昭和37)年

幼稚園舎は1961年12月20日に完成し、1962年1月18日に献堂式が開かれた。

青山学院東門と幼稚園玄関/1975(昭和50)年

幼稚園舎と園庭/1967(昭和42)年

ままごと室/1963(昭和38)年

玄関ホールから入ってすぐの遊戯室の一角には、ままごと室が設けられていた。

運動会/1962(昭和37)年

保育室/年代不詳

園庭に面して保育室4室が並んでいた。寄木細工の床には床下暖房が完備された。

おべんとうの時間/年代不詳

卒園式/1976(昭和51)年

入園式/1976(昭和51)年

学部・学科の充実

高度経済成長期、大学の大衆化が急激に進展するなか、青山学院大学と青山学院女子短期大学は学部・学科を充実させていく。

大学は1963(昭和38)年、法学部法律学科を公法学科と私法学科に改組し、1965(昭和40)年の理工学部の設置を挟んで、1966(昭和41)年には経済学部商学科と経済学部第二部商学科を改組して経営学部経営学科と経営学部第二部経営学科を設置した。文学部では1961(昭和36)年に基督教学科を神学科と改称したほか、1962(昭和37)年フランス文学科、1966 年日本文学科、1968(昭和43)年史学科を相次いで設置した。1974(昭和49)年の文学研究科史学専攻、心理学専攻の博士課程設置をもって、全ての学部・学科が大学院博士課程までを持つようになった。

これに伴い、学生数は1960(昭和35)年の8334名から、10 年後の1970(昭和45)年には15665 名と2 倍弱に増加している。1967(昭和42)年には大学8号館、大学9号館を建設したものの、学生の間ではマスプロ教育への不満が高まっていた。

女子短期大学は1962年に児童教育科を新設し、文科(国文専攻・英文専攻)を国文科、英文科に改組した。1966年には教養科を設置して、既存の家政科も合わせると5科体制となった。また、卒業生に専門的な教育を施すための専攻科(修業年限1年)を1963 年に置いた。

木造の本館と別館を使用してきた女子短期大学も、学生数の増加に対応するため、新たに拡大した常磐松に移転する初等部の跡地に鉄筋コンクリート造の校舎を整備した。1961年に初等部校舎(1956年竣工)西側に接続する新校舎、1966年に管理部門を収容する本館、1967年に南校舎を建設し、初等部校舎・新校舎を北校舎と称した。

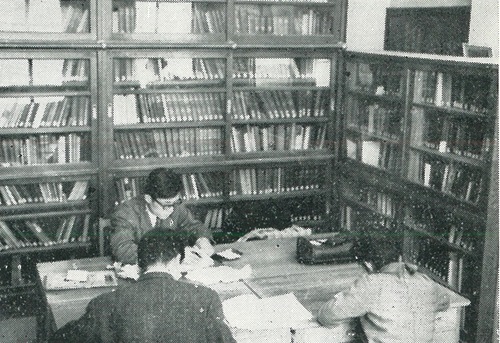

神学科研究室/1963(昭和38)年

基督教学科は1961年に神学科と改称し、1962年に日本基督教団から教団認可神学校として承認された。

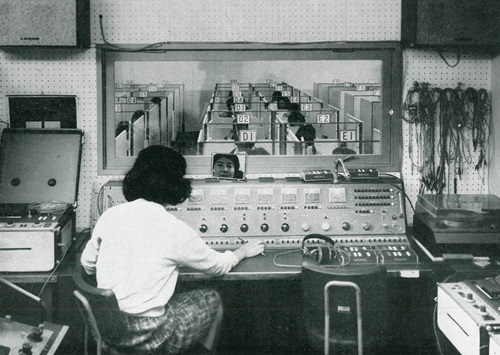

外国語ラボラトリー/1965(昭和40)年

視聴覚施設を用いた語学教育を支援するため、1961年に外国語ラボラトリーが大学5号館4階に設置された。現在は青山キャンパスの大学15号館と相模原キャンパスB棟にCALL教室を有している。

文学研究科英米文学専攻の演習/1965(昭和40)年

学生会館(大学7号館)地下食堂/1966(昭和41)年

大学8号館/1967(昭和42)年

9階建ての青山学院最初の高層建築で、職員の事務室、教員の研究室、学長室などが置かれた。

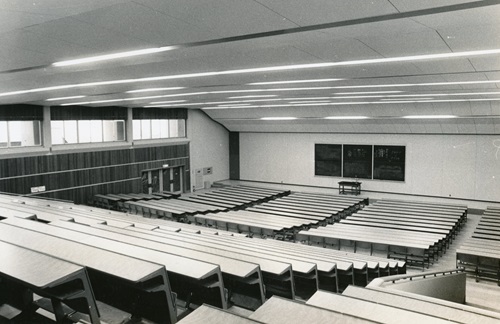

大学9号館/1967(昭和42)年

大学9号館940教室/1967(昭和42)年

約800名を収容できる大教室

女子短期大学本館/1966(昭和41)年

左から女子短期大学本館・北校舎・青山学院講堂・南校舎/年代不詳

女子短期大学シオン寮/1966(昭和41)年

1966年、シオン寮を渋谷区金王町から猿楽町に新築移転した。鉄筋コンクリート造6階建てで、寮室62室に4名ずつ、計248名を収容できた。2019年度の学生募集停止に伴い2020年3月に閉寮するまで、短大生の学びを支えた。

大学常青寮/1968(昭和43)年

大学の男子の学生寮である常青寮は、1956年渋谷区青葉町に開かれた。1961年に地下1階地上4階、1968年に地下1階地上6階建ての鉄筋コンクリート造の2棟を新築し、大学紛争の影響を受けることなく発展したが、2007年3月に閉寮となった。

世田谷キャンパスの開学

1958(昭和33)年に就任した大木金次郎学長は、万代順四郎財務理事から打診を受けて、理工学部の新設による青山学院大学の総合大学化を決意した。1960(昭和35)年に大木学長が院長を兼任すると、青山学院大学は理工学部の設置計画を進め、1963(昭和38)年には世田谷区廻沢町の約14000坪の土地を購入して校舎の建設や認可申請を行った。その設置要項では、「キリスト教にもとづく道徳的精神と科学的精神とを体得し、さらに英語の実際的訓練を受けた科学技術者を育成することを目的とし、名実ともに総合大学として」の発展を期すと述べている。

1965(昭和40)年4月1日、青山学院大学理工学部が設置された。物理学科、化学科、機械工学科、電気電子工学科、経営工学科の5学科からなり、初代理工学部長には早川保昌が就任した。1969(昭和44)年には大学院理工学研究科の修士課程、1971(昭和46)年には博士課程を設置した。

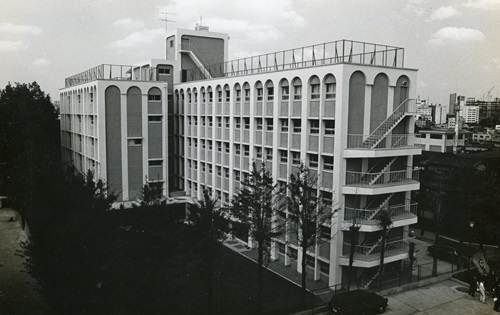

開学時はその地名を取って廻沢キャンパスと称し、1971年の廻沢町から千歳台への町名変更にあたり、世田谷キャンパスと改称された。初年度の1965年度には1号館~4号館と講堂(7号館)が完成し、その後も1967(昭和42)年に5 号館、6 号館、1970(昭和45)年に8 号館、1974(昭和49)年に9 号館、1979(昭和54)年に10 号館、1998(平成10)年に11号館が順次設けられた。また、キャンパスの南には、大学女子寮のスクーンメーカー寮が1966(昭和41)年に建てられた。

1982(昭和57)年の厚木キャンパス開学後も、世田谷キャンパスはそのまま残り、理工学部は1年生だけが厚木キャンパスで授業を受けた。しかし、2003(平成15)年4月の相模原キャンパス開学に際して、理工学部の移転と世田谷キャンパスの閉鎖が決定された。世田谷キャンパスは2003年3月、38 年間の歴史に幕を閉じた。

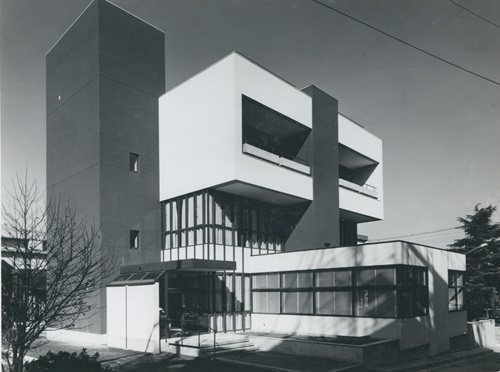

世田谷キャンパス正門と1号館(右)、講堂(左)/1965(昭和40)年

大学女子寮(スクーンメーカー寮)/1966(昭和41)年

1953年、女子短期大学のシオン寮と同じ渋谷区金王町の土地に、大学女子寮が開寮した。1959年には従来の第一寮に加えて第二寮も開寮したが、1966年に世田谷キャンパスの南に移転し、スクーンメーカー寮と改称した。2003年に相模原キャンパスの西に移転したスクーンメーカー寮は、2014年に廃止され、その建物は現在、青山学院大学学生寮となっている。

世田谷キャンパス航空写真/1968(昭和43)年頃

1号館~7号館までの校舎と、左奥にスクーンメーカー寮が見える。

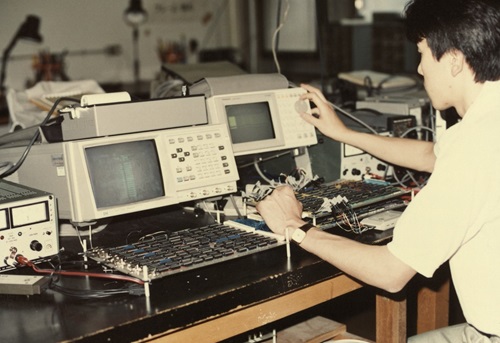

電子計算センター廻沢分室/1969(昭和44)年

1964年、青山キャンパスの大学2号館に電子計算センターが設置された。1969年にはIBM7040/1401システムが無償貸与され、電子計算センター廻沢分室が設置された。1973年には計算センター、1975年に情報科学研究センターに改組され、2013年情報メディアセンターに改称した。

化学科の有機合成化学に関する研究/1984(昭和59)年

経営工学科の人間工学実験/1984(昭和59)年

機械工学科の機械設計製図/1991(平成3)年

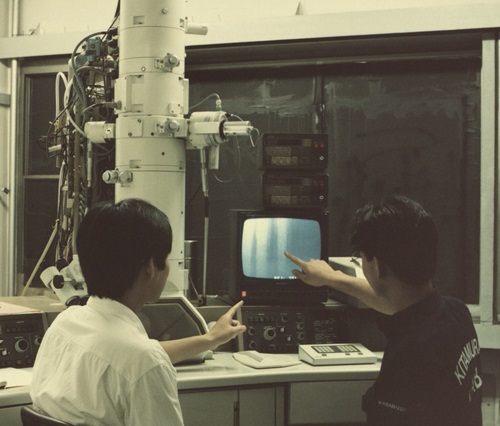

物理学科の電子顕微鏡/1991(平成3)年

電気電子工学科のATMスイッチに関する研究/1991(平成3)年

世田谷キャンパス中庭/1991(平成3)年

世田谷キャンパス航空写真/2001(平成13)年

キャンパスのグラウンドの西には世田谷区立千歳中学校、南には世田谷区立塚戸小学校が位置していた。

大学紛争

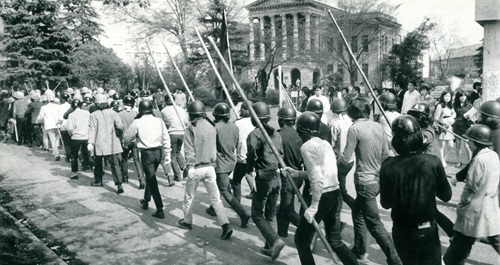

1968(昭和43)年には全国で大学紛争が発生した。青山学院大学には、1960(昭和35)年の安保闘争に際して大木金次郎学長が発表した「三公示」への批判を契機として、紛争が波及した。全学連への加入、学内での政治運動、授業妨害を禁じた「三公示」の撤廃運動が高まった結果、大学は1968年10月に「三公示」を廃止したが、過激派学生が結成した全学闘争委員会は、大学に「自己批判」を要求した。大木院長の学長辞任(院長専任)後の1969(昭和44)年1月、大学と全学共闘会議(全学闘争委員会を改称、全共闘)は、「三公示」廃止の明確化などを記す6 項目の確約書を取り交わした。

後任の村上俊亮学長のもと、対話による民主化路線が模索された。しかし、全共闘は「大学の運営に関する臨時措置法」への反対や大木院長の退陣を唱えて、6月19日に全学無期限バリケードストライキに入った。6月25日、全共闘とそれに対抗する体育会との衝突を危惧した機動隊が、大学の要請なく構内に突入、全共闘に与する学生を逮捕した。この責任を取って村上学長は辞任し、新たに就任した大平善梧学長の要請により8月に機動隊が出動してバリケードが解除された。大学はロックアウトを行って紛争中に破壊された設備を復旧し、10月に検問制のもとで授業を再開した。

大学の正常化が進んでいた1971(昭和46)年、東京神学大学学生の文学部神学科への編入学問題が発生した。編入学を決定した文学部教授会と、大学規定にもとづきそれを拒否した大木院長の間で板挟みとなった早川保昌学長は辞任し、石田武雄が学長に就任した。大木院長や理事会は1972(昭和47)年12月、神学科の経営面の問題に加えて、その教員・学生が大学紛争の中核にいたと認識し、翌年度以降の学生募集停止を決定した。在学生が皆無となった1977(昭和52)年3月に、大学文学部基督教学科の設置以来の歴史を持つ神学科は廃止された。

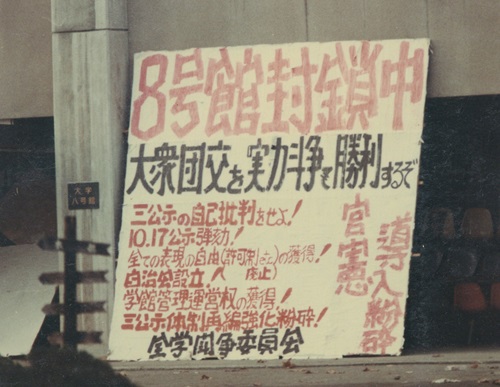

全学闘争委員会の立看板/1968(昭和43)年

占拠された大学8号館/1968(昭和43)年

大学8号館は全学闘争委員会によって1968年11月26日にバリケード封鎖されたが、翌日に反対する一般学生によって一度解除された。12月12日には全共闘によって再占拠され、確約書を取り交わした翌日の1969年1月19日に解除された。

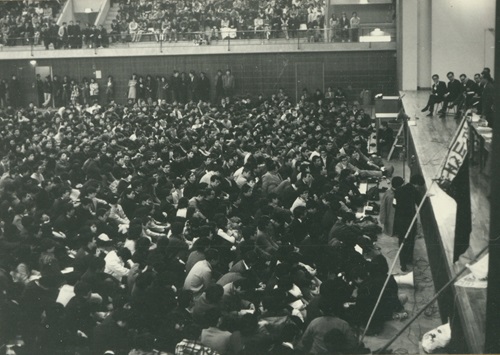

青山学院記念館における全学集会/1968(昭和43)年

1968年11月30日に開催された、大学と学友会学生会常任委員会共催の全学集会。

ロックアウト中の青山学院正門/1969(昭和44)年

大学はロックアウトを行い、バリケードや投石用の石塊を作るために破壊された大学の施設を修復した。

大学と女子短期大学の間の塀/1970(昭和45)年

大学紛争が波及しないよう、女子短期大学との間に塀が作られた。

キャンパスにおけるデモ行進/1971(昭和46)年

授業の再開後も時折こうした活動は発生したが、徐々に正常化されていった。

創立100周年と教育環境の充実

大学紛争が発生する一方で、青山学院は1974(昭和49)年の創立100周年に向けて、教育環境を充実させていく。

1968(昭和43)年に建設された青山学院会館(青学会館)には、校友会の事務室や青山学院事業部の運営する施設が置かれた。1969(昭和44)年、約2000名を収容できる青山学院講堂が完成し、全学的な催しや、女子短期大学と中等部の共用の礼拝堂に利用された。同年、女子短期大学は教員研究室のある研究棟、図書館棟の建設や、北校舎の増改築といった基本的な校舎の整備を完了させ、5科全てを学科に改称した。

1974年には記念式典に代表される記念行事を執り行い、創立100周年を盛大に祝った。創立100周年を記念して、大木金次郎作詞、平岡精二作曲の「青山学院校歌」が制定された。

創立100 周年記念事業では、1976(昭和51)年に高等部の東A校舎、東B校舎が建設され、図書館や特別教室の不足に対応した。1977(昭和52)年には地上3階、地下1階建ての青山学院大学図書館も開館し、開架式図書館となった。間島記念図書館は間島記念館と改称され、青山学院史資料や明治期キリスト教関係図書などを収集・保存・公開する青山学院資料センターが1978(昭和53)年に開設された。

中等部では1971(昭和46)年から3年生の修学旅行を廃止し、新たに裏磐梯キャンプを開始した。1976年には週6日制を週5日制に変更し、家庭教育や日曜日の教会出席を奨励した。1967(昭和42)年から全学年でランドセルを廃止していた初等部では、1970(昭和45)年に木曜ランチョン、1972(昭和47)年に週5日制、6年生の洋上小学校、1973(昭和48)年に2年生の農漁村の生活、5年生の海の生活、3~6年生の雪の学校、1975(昭和50)年に3年生の山の生活といった、今日まで続く特色ある教育を開始した。この頃には、1961(昭和36)年に設置された幼稚園のキリスト教保育も軌道に乗り、社会的評価を高めていった。

1977年には全学院の行事であるクリスマス・ツリー点火祭も始まった。その明かりは、復興と発展の時代を乗り越えたキャンパスを照らし出したのであった。

青山学院会館/1968(昭和43)年

校友会事務室のほか、結婚式場、宴会場が置かれ、教職員や校友、学外者が広く利用した。

青山学院講堂/1969(昭和44)年

女子短期大学図書館の閲覧室/1973(昭和48)年

青山学院創立100周年記念式典/1974(昭和49)年

キャンパスの風景/1974(昭和49)年

奥に赤いヘルメットをかぶった学生運動家たちが見えるが、キャンパスは平穏を取り戻していた。

大学9号館・西門方面を望む/1977(昭和52)年

青山学院大学図書館/1977(昭和52)年

高等部東A校舎(右)、東B校舎(左)/1977(昭和52)年

東A校舎と東B校舎は1976年11月完成、1977年3月献堂式を行い、4月から使用された。

中等部の裏磐梯キャンプ/1972(昭和47)年

裏磐梯キャンプは1971年から2004年まで中等部3年生が行っていた。3年生の沖縄旅行を2005年から始めるため、2004年より2年生の行事となり、現在も続けられている。

初等部洋上小学校とかとれあ丸/1972(昭和47)年

1972年に始まった初等部6年生の洋上小学校は、1975年に第2回、1977年に第3回を行い、2024年には第50回を迎えた。かとれあ丸、さるびあ丸、かめりあ丸、さるびあ丸(2代)を経て、2022年の第48回から、さるびあ丸(3代)を用いている。

初等部雪の学校/1973(昭和48)年

初等部3年生~6年生が長野県信濃町のラボランド黒姫で実施している雪の学校は、1973年に始まった。

クリスマス・ツリー点火祭/1977(昭和52)年